JUDITH DESMEULES

jdesmeules@lesoleil.com

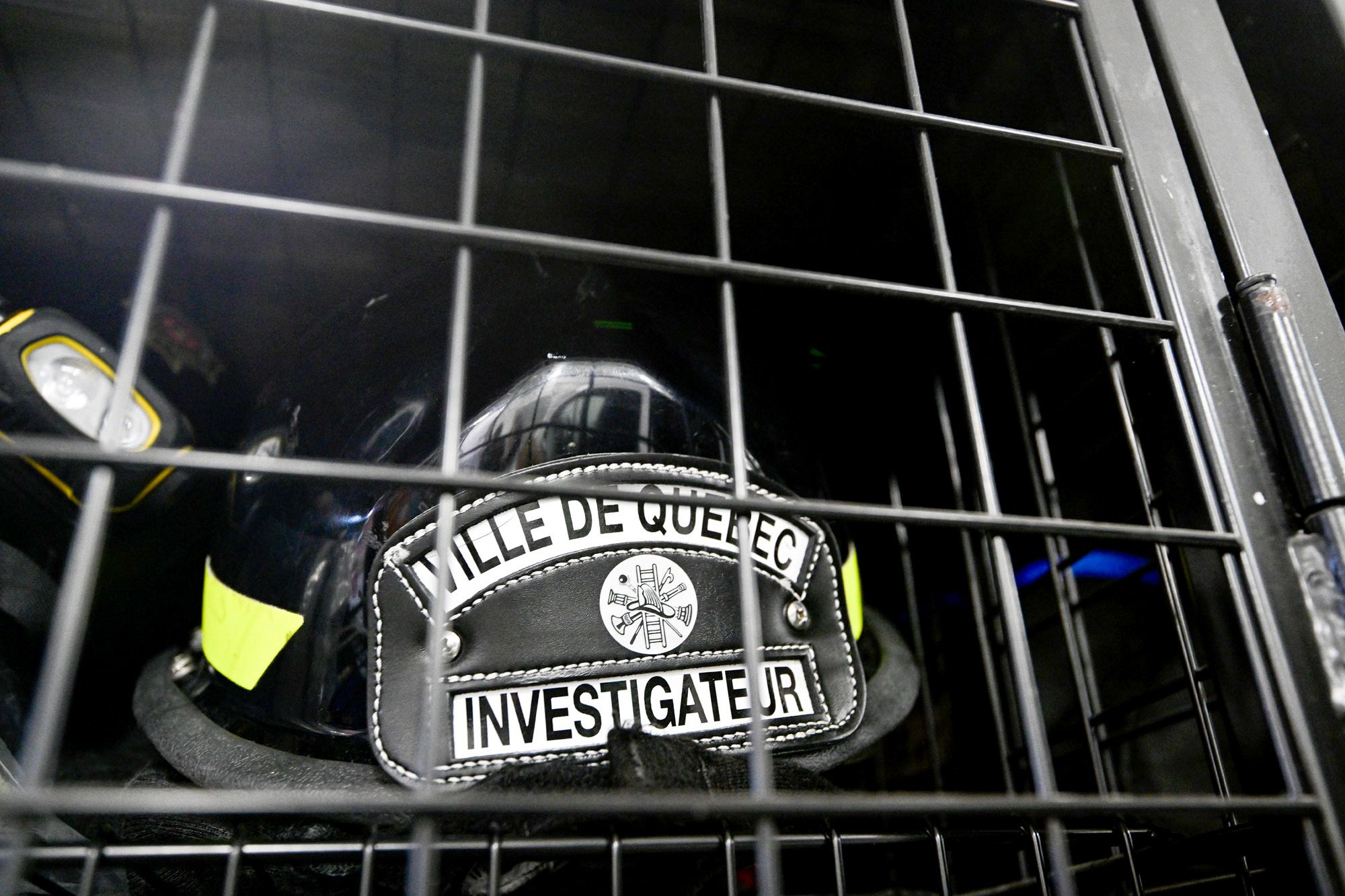

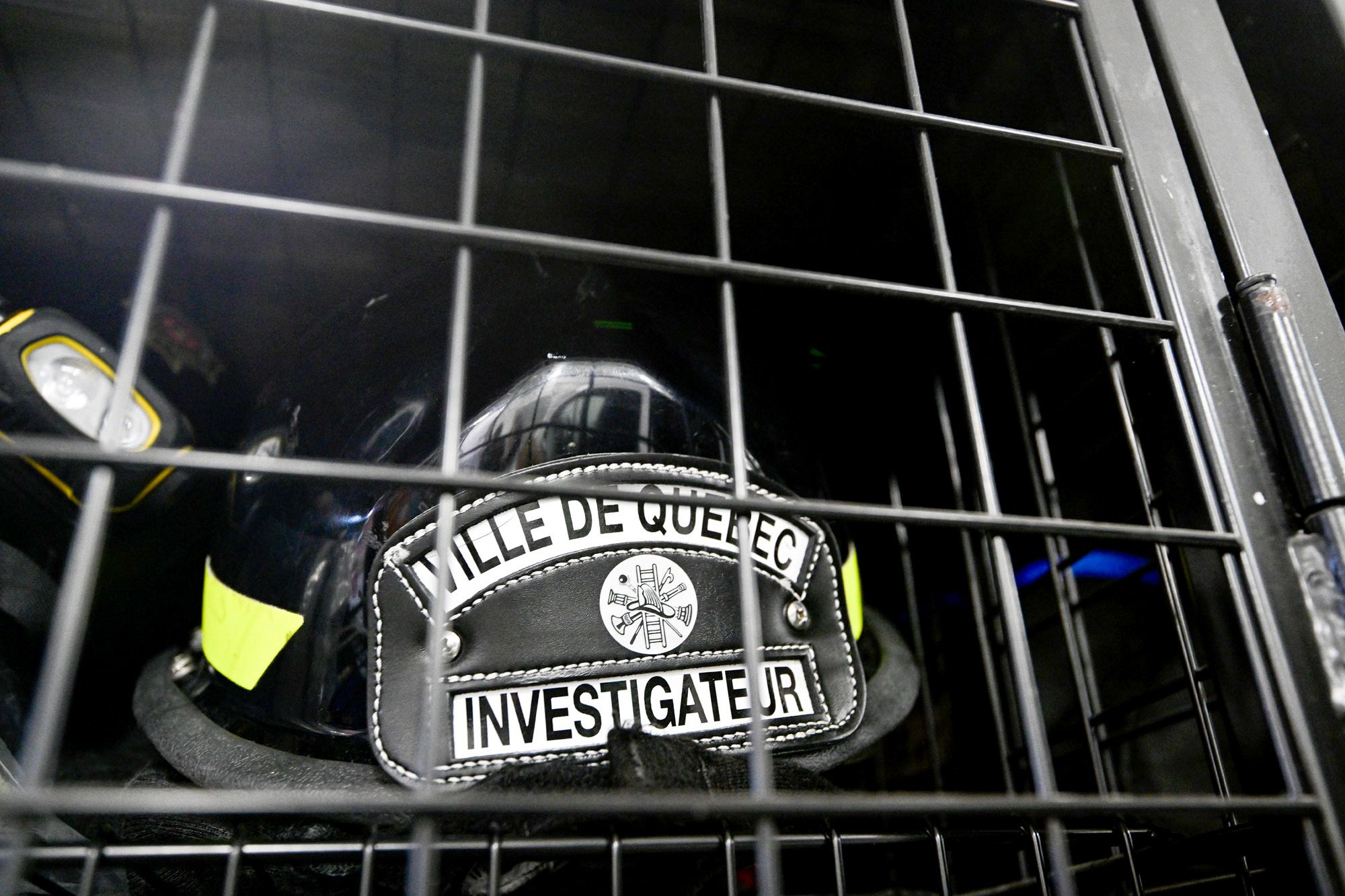

La ville de Québec connaît une augmentation marquée d’incendies criminels sur son territoire. Si les contrevenants peuvent mentir, le brasier, lui, peut parler. Le Soleil a rencontré l’équipe du Commissariat incendie dans le cadre d’un reportage.

Depuis le début des années 2000, le pourcentage d’incendies criminels sur le territoire de Québec ne dépassait pas 10%. En 2023, ce chiffre a grimpé à 16%. Et l’année 2024 devrait rencontrer les mêmes conclusions.

La directrice adjointe du service incendie ne peut nier cette augmentation, qui s’accorde notamment avec la guerre que se livrent le crime organisé et les gangs de rue.

Elle évite toutefois de commenter cette situation, elle contourne même le sujet à plusieurs moments pendant la rencontre. «Quand on parle d’événements criminels, c’est vraiment dans la cour de nos collègues policiers», maintient Julie Fortin, pompière la plus haute gradée dans la province.

«Le fonctionnement est le même pour nous. C’est la santé et la sécurité qui priment. On n’a pas nécessairement de changement dans les méthodes de travail, mais on va être plus attentifs. On va s’assurer d’enquêter chaque incendie, aussi mineur que majeur, parce qu’on sait que c’est important dans le contexte», maintient-elle.

Les sapeurs comme le Commissariat sont au cœur de ces événements, même s’ils disent que le sujet «ne tombe pas dans leur cour». Les premiers risquent leur vie pour éteindre le brasier, les seconds passent des heures à trouver la source des flammes et préparer un dossier. À cette affirmation, le groupe acquiesce, mais se retient de répondre. Ils restent prudents.

«Quand c’est criminel, c’est toujours négatif. La criminalité augmente, ce n’est pas quelque chose qu’on souhaite, mais il faut faire avec. Oui, c’est de l’énergie qu’on ne met pas ailleurs», note Marc Clavet, enquêteur au Commissariat depuis huit ans, avec 30 ans d’expérience dans la police.

Anciens policiers

D’ailleurs, les neuf enquêteurs du Commissariat sont d’anciens policiers. Les dossiers de cour, ils savent comment ça fonctionne.

«Tout l’aspect judiciaire, un dossier d’enquête, tout le jargon... Avec l’expérience, on connaît déjà tout ça», souligne Marc Clavet.

M. Clavet en est donc à sa deuxième carrière. Il a eu la piqure pour l’investigation d’incendies pendant la guerre des motards vers la fin des années 90. À Montréal, les incendies criminels s’accumulaient et la police travaillait étroitement avec les pompiers.

«C’était différent, ça jouait pas mal plus rough», laisse-t-il tomber.

(Photo Steve Jolicoeur, collaboration spéciale)

(Photo Steve Jolicoeur, collaboration spéciale)

Aujourd’hui, il travaille à freiner ce même genre de conflits, mais dans un autre rôle. «Il n’y avait pas de section enquête incendie comme à Québec, tous les policiers participaient, c’est là que l’intérêt s’est développé.»

Marc Clavet relève toujours de la Loi sur la police, ce qui facilite beaucoup les enquêtes qu’il mène.

«On a accès à certaines informations plus facilement dans les bases de données. C’est légal pour moi d’avoir accès à l’entièreté du dossier criminel. À Québec, la relation de proximité avec la police est plus grande que partout ailleurs.»

La cohorte actuelle d’investigateurs au Commissariat est entièrement composée d’anciens agents de la police de Québec. Ils s’amusent à dire qu’ils ont finalement intégré la meilleure équipe de sécurité publique, après trop d’années du côté obscur; un clin d’œil à la saine rivalité entre les policiers et les pompiers à la Ville de Québec.

Marc Clavet, investigateur du Commissariat aux incendies et ancien policier. (Photo Le Soleil, Caroline Grégoire)

Marc Clavet, investigateur du Commissariat aux incendies et ancien policier. (Photo Le Soleil, Caroline Grégoire)

Modèle

«unique»

En date de juillet 2024, le Commissariat aux incendies avait déjà réalisé 428 enquêtes. Il dépassera assurément le nombre de 507 atteint l’an dernier.

Sur une intervention, avant de pouvoir analyser la scène, Marc Clavet rencontre les témoins ou les propriétaires de l’endroit incendié. Il met la main sur différentes preuves techniques, comme des vidéos de cellulaires ou de caméras de surveillance. Il consulte les informations fournies à la centrale 911 et est directement en contact avec les pompiers. L’investigation est démarrée bien avant que le brasier soit éteint.

«C’est rare qu’on ne trouve pas la cause, mais des fois, il y a plusieurs sources de chaleur et on a de la difficulté à identifier laquelle est à l’origine de l’incendie. On ne saura pas hors de tout doute, mais on a quand même une bonne idée», souligne M. Clavet.

Dans le cas d’un bâtiment complètement détruit par les flammes, avec un accès très restreint, il arrive que l’équipe de M. Clavet ne détermine pas l’origine, par exemple.

(Photo Le Soleil, Caroline Grégoire)

(Photo Le Soleil, Caroline Grégoire)

«À Québec, on est un modèle et une référence: on accorde la même importance à cette étape-là que l’ensemble des autres étapes: la prévention, la préparation et l’extinction. Ce n’est pas nécessairement le cas dans les différents services incendies», intervient la directrice adjointe du service incendie.

Son service choisit d’en faire une spécialité, qui se distingue et fait en sorte que le pourcentage d’enquêtes irrésolues s’avère bien en dessous de la moyenne provinciale.

«Nos enquêteurs sont les plus qualifiés pour déterminer les causes incendie. Ce n’est pas la norme, on choisit de faire comme ça parce que c’est plus efficace. En général, les autres services incendies vont travailler avec d’anciens pompiers ou des inspecteurs à la prévention. Nous, on va chercher des formations plus poussées.»

(Photo Steve Jolicoeur, collaboration spéciale)

(Photo Steve Jolicoeur, collaboration spéciale)

La moyenne provinciale pour les causes indéterminées d’un incendie s’élève à 18,7%. À Québec, le pourcentage d’incendies non résolus est de 9%.

Criminel

«On n’est peut-être pas capable de trouver la première source, mais on a plusieurs autres infos. On est presque toujours capable de déterminer si c’est criminel ou non», rassure l’enquêteur Clavet.

Des traces d’hydrocarbure sur la pelouse, des bidons d’essence trouvés à proximité, un briquet dans le centre de la pièce…

«Si je vois des signes que c’est criminel, on se met en retrait et on avise les policiers. Tout est sur pause, il faut des mandats. Avec notre bagage police, on s’imagine déjà au tribunal pour témoigner. On doit être solide et impeccable.»

Peu importe l’incendie, le Commissariat se rendra sur place. Même pour les feux de poubelles.

«On a beaucoup d’échanges avec la police, s’il y a un comportement changé au niveau criminel, on va le savoir. Quand on est capable de cibler une augmentation dans un secteur, on travaille tout de suite dessus et on évite des progressions», souligne M. Clavet.

Et les comportements pyromanes, il s’y connaît. «Un pyromane commence par un petit feu, et après il va monter.»

Lorsqu’il anticipe un problème, les policiers sont avisés et pourront planifier la surveillance en conséquence.

La présence constante du Commissariat sur les lieux d’intervention permet aussi de déterminer des «patterns», des types d’incendies qui reviennent de plus en plus. L’analyse des enquêteurs permet ensuite à l’équipe de prévention d’adapter son travail auprès de la population.

Enquête...

et ménage

Est-ce que les enquêteurs concluent rapidement qu’un incendie est criminel? La cheffe des opérations du Commissariat offre un sourire en coin à cette question.

Parfois, oui, parce que des indices à l’extérieur de la maison sont évidents. D’autres fois, la tâche est plus compliquée. La vérité est que les enquêteurs ont souvent un travail de «ménage extrême» à réaliser avant d’investiguer.

«Il faut trouver la première source de chaleur, le premier matériau enflammé pour expliquer le déroulement de l’incendie. Ça veut dire qu’il faut pelleter et fouiller dans les débris. On remet tout à sa place pour comprendre le chemin», note Isabelle Couture.

Éteindre un incendie est un jeu de démolition pour les pompiers. Les enquêteurs doivent ensuite faire de l’ordre, la tâche n’est parfois pas évidente, même «chaotique».

«Le travail d’un investigateur c’est de faire parler la scène. Et une scène, ça parle énormément, parfois, ça parle plus qu’un humain. Et ça ne ment pas», insiste la cheffe des opérations du Commissariat.

Le feu monte, il ne descend pas. L’équipe se concentre sur le plus bas niveau de carbonisation pour connaître la source.

Les experts savent différencier des bandeaux de flammes et des bandeaux de fumée, ils savent aussi repérer les trainées de liquides allumées… Et s’il y a plusieurs points de source… il y a fort à parier que quelqu’un a donné un coup de main aux flammes.

«Ce qu’on voit à la télé ou dans les films, il y a des gens qui essaient de le reproduire. Mais ça ne marche pas, ce sont des effets spéciaux», note Mme Couture, d’un air amusé, mais surtout découragé.

Elle ne veut pas trop en dire, sa dernière intention serait de donner des idées aux pyromanes.

Isabelle Couture, cheffe des opérations et gestion de l’équipe du Commissariat aux incendies (Photo Le Soleil, Caroline Grégoire)

Isabelle Couture, cheffe des opérations et gestion de l’équipe du Commissariat aux incendies (Photo Le Soleil, Caroline Grégoire)

«Ce qu’on voit à la télé ou dans les films, il y a des gens qui essaient de le reproduire. Mais ça ne marche pas, ce sont des effets spéciaux»

— Isabelle Couture, d’un air amusé, mais surtout découragé.

Design graphique

NATHALIE FORTIER

Photos

CAROLINE GRÉGOIRE ET STEVE JOLICOEUR