Cher M. Hist,

On m’a raconté qu’il y a eu un procès en sorcellerie à Sherbrooke dans les années 1930… Ça ne peut pas être vrai, quand même? Si oui, ce serait un sacré sujet pour l’Halloween!

Marie-Anne

Chère Marie-Anne,

Vous avez raison, quel sujet ce serait! Tenez-vous bien chère lectrice, car oui: Sherbrooke a bel et bien connu son propre «procès en sorcellerie».

Enfin, en quelque sorte. Pas question ici de bûchers médiévaux ou d’une saga comme à Salem, mais plutôt de l’affaire Desfossés, une affaire qui a tenu la population en haleine en mars 1939.

Joseph Anatole Desfossés, le protagoniste de cette histoire, n’était pas un personnage banal. Né en Mauricie, il prétendait depuis les années 1910 posséder un «don»: celui de guérir les malades.

Il se taille une petite réputation de guérisseur avant de s’établir à Sherbrooke, en 1935, où il ouvre un bureau au coin des rues Aberdeen et Gillespie.

Tout allait bien, jusqu’au soir du 18 octobre 1938. Ce jour-là, deux inspecteurs du Collège des médecins se présentent chez lui. Ils l’accusent d’exercer illégalement la médecine, de fraude, et – tenez-vous bien – d’avoir recours à la sorcellerie!

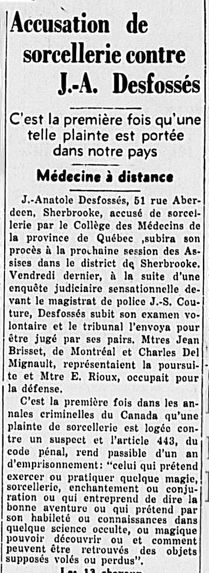

L’affaire Desfossés fait grand bruit en 1939. Il faut dire que les accusations de sorcellerie sont exceptionnelles au XXe siècle. (photo Journal Le Canada, 23 janvier 1939)

L’affaire Desfossés fait grand bruit en 1939. Il faut dire que les accusations de sorcellerie sont exceptionnelles au XXe siècle. (photo Journal Le Canada, 23 janvier 1939)

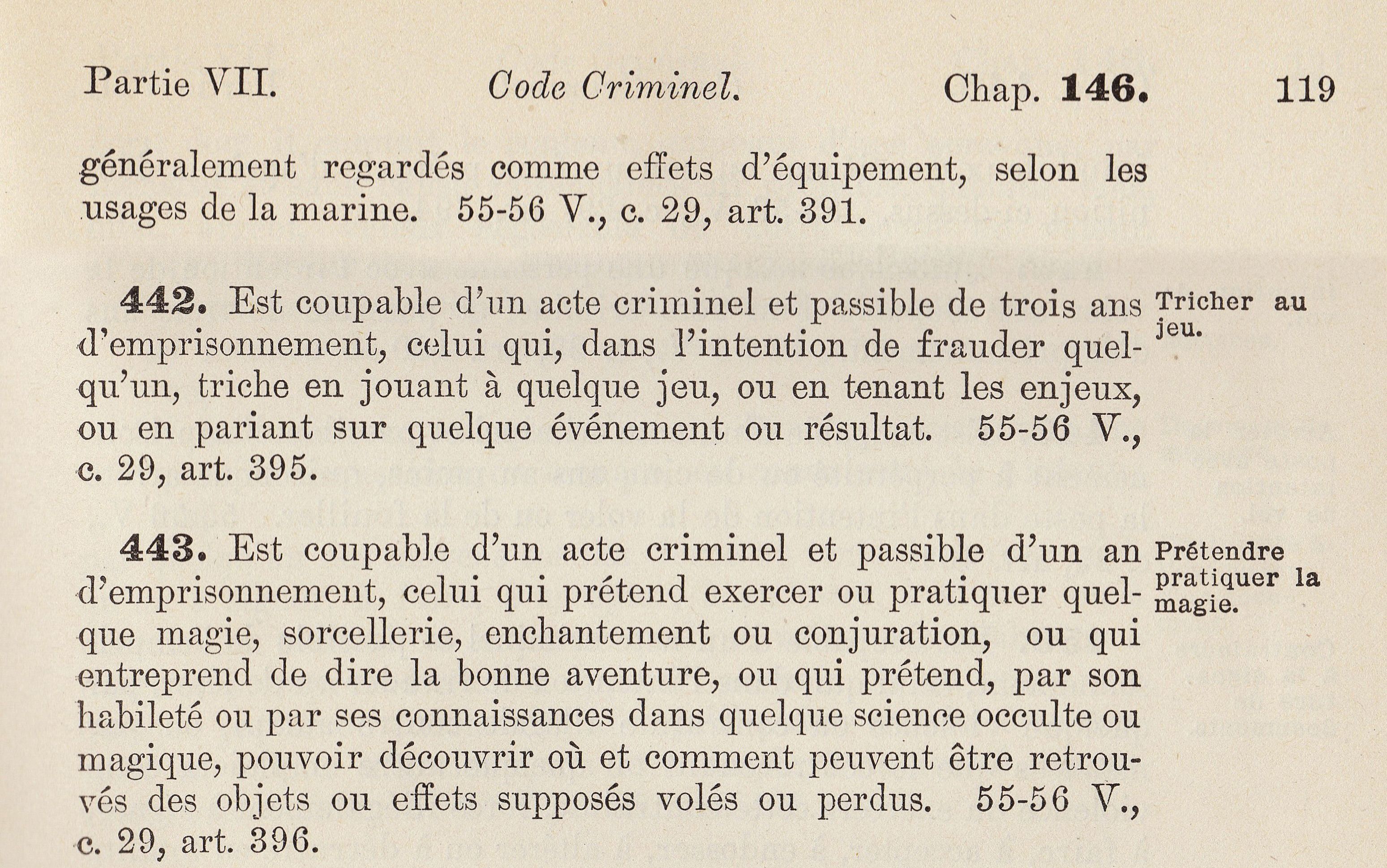

À l’époque, le Code criminel du Canada interdit encore à quiconque de «faire semblant d’exercer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration» ou de «dire la bonne aventure» contre rémunération. Bref, Desfossés était officiellement poursuivi pour être un sorcier… payé, en plus!

L’article 443 est clair: ceux qui prétendent pratiquer la magie se rendent coupables d’un acte criminel. Coïncidence amusante: l’article 442, qui le précède, condamne la tricherie au jeu… Dure époque pour les magiciens! (Photo Loi criminelle (révision en 1906), Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

L’article 443 est clair: ceux qui prétendent pratiquer la magie se rendent coupables d’un acte criminel. Coïncidence amusante: l’article 442, qui le précède, condamne la tricherie au jeu… Dure époque pour les magiciens! (Photo Loi criminelle (révision en 1906), Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Son procès, tenu en mars 1939, prend rapidement des allures de spectacle. Dans une salle d’audience bondée, Desfossés se défend avec conviction: «Je n’ai jamais eu le désir de devenir guérisseur. Non, je suis né guérisseur.»

Il affirme que son pouvoir vient du fait qu’il est le septième garçon de sa famille – une croyance populaire bien ancrée, selon laquelle le septième fils posséderait des dons surnaturels.

Le guérisseur a contre lui tout un arsenal d’autorités: la justice, le Collège des médecins, et même une partie du clergé, peu enchantée par ces affaires d’enchantements. Mais il a aussi pour lui… le peuple. Car la population sherbrookoise, fascinée par ce personnage charismatique et par les récits de guérisons miraculeuses, le soutient massivement. Desfossés reçoit des centaines de lettres de sympathie, et chaque jour du procès, la foule se presse pour l’encourager.

Les témoignages de l’accusation sont fragiles, les preuves bancales – difficile, après tout, de prouver (ou de démystifier) la sorcellerie au tribunal. L’atmosphère devient électrique. Et après une heure de délibération, le 13 mars 1939, le verdict tombe: acquitté.

La salle explose d’applaudissements! L'homme à peine sorti du palais de justice, une parade improvisée défile dans les rues de Sherbrooke jusqu’à l’Hôtel New Wellington, où l’on célèbre la victoire du «guérisseur» avec un enthousiasme digne d’un match de hockey gagné en prolongation.

Tout est bien qui finit bien… Après l’annonce de sa non-culpabilité, Desfossés s’en va fêter sa victoire judiciaire à l’Hôtel New Wellington avec ses partisans et ses avocats, maîtres Émile Rioux et Armand Nadeau. (Photo Il faut le mettre en prison, Sherbrooke, en 1939, Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Tout est bien qui finit bien… Après l’annonce de sa non-culpabilité, Desfossés s’en va fêter sa victoire judiciaire à l’Hôtel New Wellington avec ses partisans et ses avocats, maîtres Émile Rioux et Armand Nadeau. (Photo Il faut le mettre en prison, Sherbrooke, en 1939, Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

L’affaire Desfossés marquera les esprits, bien des générations plus tard, et bien en dehors de la région. Elle met en lumière la tension entre la science et les croyances populaires, à une époque où la médecine moderne s’imposait, mais où la foi dans les dons mystérieux persistait. Et même si d’autres personnages aux talents occultes ont aussi fait parler d’eux à Sherbrooke dans la première moitié du XXᵉ siècle, aucun n’a connu une telle couverture médiatique.

Si, le soir d’Halloween, vous entendez frapper à la porte… pas de panique, peut-être est-ce simplement M. Desfossés qui vient vérifier que vous allez bien!

Le plus effrayant dans cette histoire d’Halloween? Peut-être le fait que la loi interdisant la sorcellerie a hanté les pages du Code criminel jusqu’en… 2018!

À LIRE AUSSI

RETROUVEZ TOUTES LES CHRONIQUES DE M. HIST ICI

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune