D'OÙ LE LAC DES NATIONS TIRE-T-IL SON NOM?

Pourquoi le lac des Nations s’appelle-t-il comme ça? Et depuis quand? Est-ce en référence aux Premières Nations?

C’est une très bonne question! À quelles «nations» fait-on référence?

Avant d’évoquer le nom de cette étendue d’eau emblématique située au cœur de Sherbrooke, disons quelques mots à propos du nom de la rivière elle-même. Quels ont été les noms de cette rivière de 32 km qui prend sa source au niveau de l’actuelle ville de Magog?

Nous savons que les Abénakis nomment la rivière Pskasewantekw, c’est-à-dire «la rivière qui fait des détours»: c’est donc la forme sinueuse du cours d’eau qui retient d’emblée l’attention des Premières Nations.

À la fin du 18e siècle, les défricheurs et colons lui donnent des noms variés. Par exemple, en 1793, l’arpenteur Joseph Bouchette désigne le cours d’eau comme «l’émissaire du lac Memphrémagog» (en anglais, Outlet). La rivière est alors identifiée soit comme l’évacuation d’un lac, soit comme une branche de la rivière St-François.

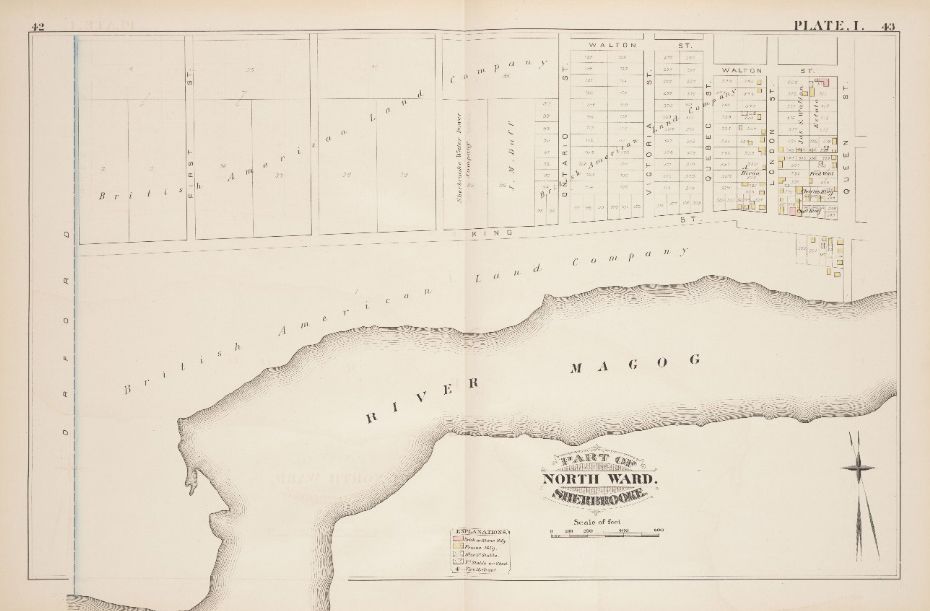

Le lac n’est d’abord qu’un élargissement naturel de la rivière Magog. (Plan, City Atlas of Sherbrooke, 1881)

Le lac n’est d’abord qu’un élargissement naturel de la rivière Magog. (Plan, City Atlas of Sherbrooke, 1881)

Pour sa part, Gilbert Hyatt utilise, dès 1805, le terme «Magog River» pour parler de cette rivière le long de laquelle il a bâti son moulin trois ans plus tôt. Le terme, issu de l’abénakis namagok signifiant «lac de la truite saumonée», tend à se généraliser et se fixe dans la cartographie au cours des décennies suivantes.

La rivière porte donc le nom de Magog sur les cartes depuis le 19e siècle, bien que le nom ne soit officialisé qu’en 1968. C’est pour cela que, pendant longtemps, on ne désigne que sous le nom de «rivière Magog» la portion élargie que nous reconnaissons de nos jours comme un lac.

Avec l’installation des premières manufactures près de l’entrée de la gorge, le tronçon commence à être identifié comme «Mill Pond»: l’étang qui alimente la gorge et actionne les moulins. C’est désormais à partir de son usage industriel qu’on qualifie cette pièce d’eau. On l’appellera aussi «étang Paton», d’après le nom de la Paton Manufacturing qui s’installe à ses abords en 1867.

Pendant longtemps, la rivière dans ce secteur n’est désignée que comme un «étang», une réserve d’eau aux portes des gorges. (Plan, Insurance Plan of Sherbrooke, Que. Chas. E Goad, 1907)

Pendant longtemps, la rivière dans ce secteur n’est désignée que comme un «étang», une réserve d’eau aux portes des gorges. (Plan, Insurance Plan of Sherbrooke, Que. Chas. E Goad, 1907)

Plusieurs barrages sont installés à l’entrée des gorges, depuis le barrage de Goodhue en 1828 et jusqu’à ceux de la Paton à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Vers 1926, à la suite des travaux de rehaussement du barrage Paton, le niveau de la rivière augmente considérablement et inonde une grande partie des berges. Les barrages successifs font véritablement naître le lac, réserve d’eau accompagnant l’installation des barrages.

Dans les années suivantes, les berges du côté de l’Esplanade seront aménagées pour la baignade, notamment par les œuvres des terrains de jeux dans les années 1930.

Au cœur du 20e siècle, en plus de la baignade, les planches à voile, les canots, les kayaks et les autres embarcations prennent d’assaut la surface nautique. Le destin industriel de la rivière laisse ainsi la place aux activités sportives et de plaisance.

On arrive enfin au toponyme «lac des Nations». Rien à voir avec les Premières Nations, vous l’aurez compris. C’est plutôt la faute au ski nautique! En effet, en août 1967, Sherbrooke est l’hôte des 10e championnats mondiaux de cette discipline. Vous en conviendrez, accueillir des sportifs de haut niveau – ainsi que la presse internationale – sur l’étang Paton, cela enlevait potentiellement un peu de glamour à l’événement. Ainsi, le 24 avril 1967, La Tribune annonce que «la rivière Magog où aura lieu la compétition sera appelée “lac des Nations”». Voici donc les «nations» qui donnent son nom au lac: les quelque 25 pays qui participent cette année-là à la compétition.

À LIRE AUSSI

- À quand remonte la soif des microbrasseries?

- Les «dames» d'acier de la Wellington

- Un projet de canal sherbrookois tombé à l'eau

- Chanter la ville avec The Sherbrooke Song

Conception graphique La Tribune, Cynthia Beaulne