D'OÙ VIENT LE NOM DE LA RUE DE LA GLACIÈRE?

Par M. Hist - Musée d'histoire de Sherbrooke

Bonjour M. Hist,

J’habite proche de la rue de la Glacière et je me demande pourquoi elle porte ce nom?

Isabelle

Chère Isabelle,

Votre question tombe à point par les temps froids que nous vivons cet hiver! La rue de la Glacière doit son nom à une industrie qui, autrefois, avait une importance majeure dans la vie quotidienne des Sherbrookois et des Sherbrookoises: la récolte et la distribution de la glace. Avant les réfrigérateurs et les congélateurs, la glace était un bien précieux, ou du moins essentiel. C’est extrait de la rivière bordant cette rue que passaient des blocs glacés destinés à rafraîchir les maisons, les commerces et même les fontaines publiques!

Avant 2006, cette portion de rue, située entre la rue King Ouest et la rue de l’Esplanade, est identifiée comme le boulevard Queen Victoria Sud. Certes, elle est le prolongement du boulevard Queen Victoria Nord, mais son tracé qui rappelle davantage une simple rue ne justifie pas une telle appellation. Plutôt que de laisser cette confusion planer, on a décidé de lui donner un nom davantage en lien avec son histoire… et c’est là que la glace entre en scène.

L’une des premières mentions d’une glacière à Sherbrooke remontent à la carte de Hopkins de 1881. À cette époque, un petit étang borde la rivière Magog, au bord de la rue Belvédère. L’hiver venu, la glace est découpée directement sur cet étang. Les blocs sont ensuite entreposés dans du bran de scie et y restent jusqu’au printemps, moment où la distribution débute.

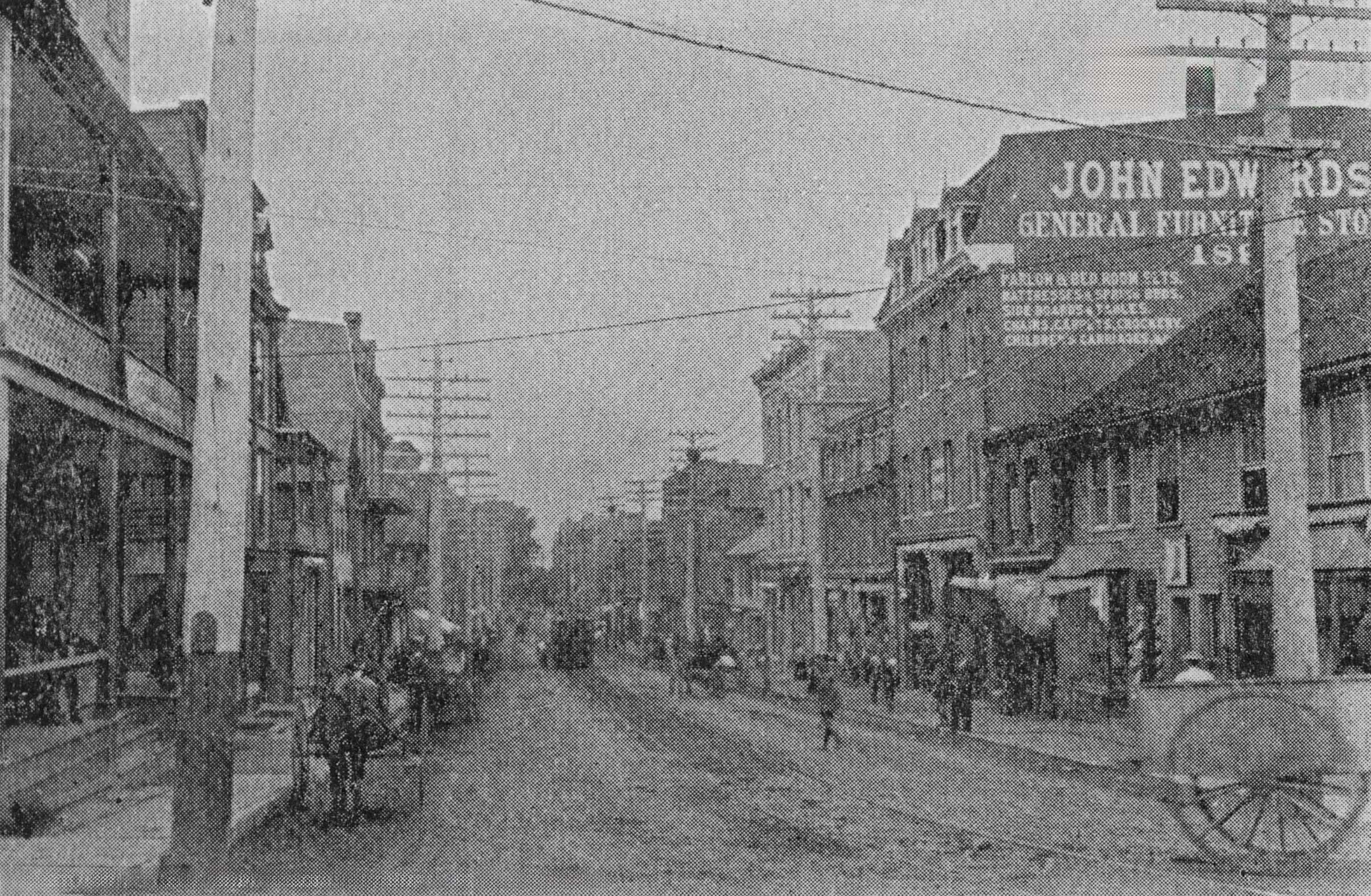

Qui vend la glace à la population sherbrookoise? Le premier marchand de glace connu, Georges Thomas Armstrong, exerce entre 1887 et 1895. En 1896, sa compagnie prend le nom de Sherbrooke Ice Co. et s’installe sur la rue de l’Esplanade. Elle distribue ainsi de la glace extraite de la rivière Magog.

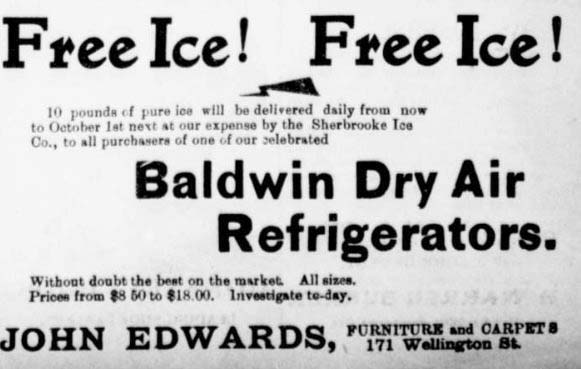

Publicité de la Sherbrooke Ice Co. et du magasin de fournitures John Edwards pour l’achat d’un réfrigérateur. (Photo The Sherbrooke Examiner, 6 août 1900)

Publicité de la Sherbrooke Ice Co. et du magasin de fournitures John Edwards pour l’achat d’un réfrigérateur. (Photo The Sherbrooke Examiner, 6 août 1900)

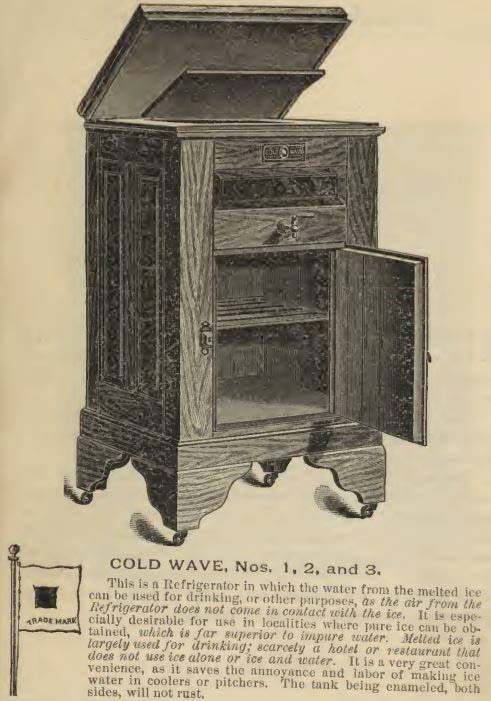

À ses débuts, la Sherbrooke Ice Co. offre même un service promotionnel des plus rafraîchissants: l’achat d’un réfrigérateur Baldwin chez John Edwards, dont le commerce est situé sur la rue Wellington, donne droit à une livraison gratuite de 10 livres de glace par jour jusqu’au 1er octobre! Ce réfrigérateur est une sorte d’armoire en bois avec des compartiments pour la glace, ce qui permet de conserver les aliments au frais.

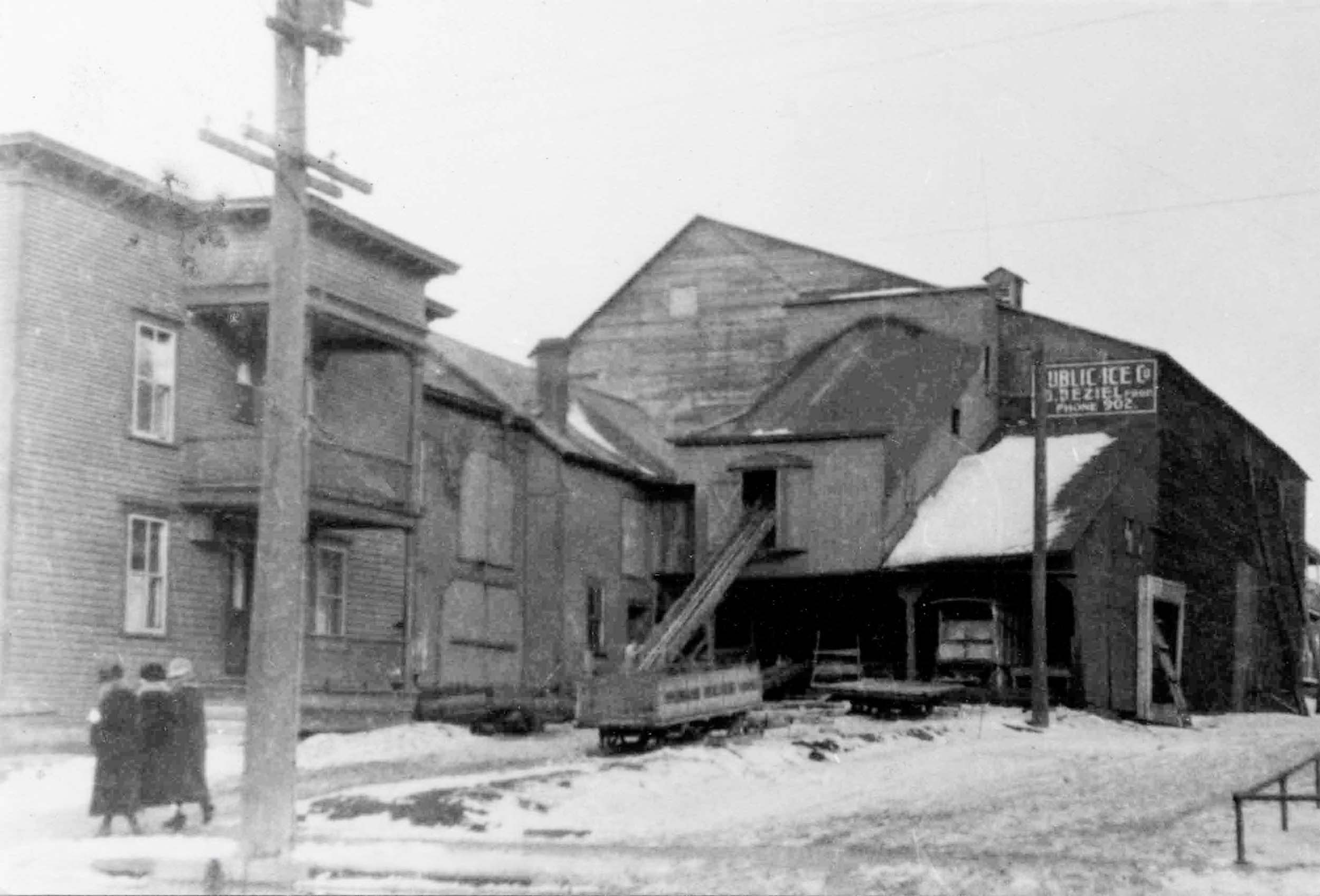

Au fil des années, différents acteurs se lancent dans l’industrie de la glace. En 1898, la Magog River Ice Co. entre en scène, et les deux entreprises fusionnent brièvement en Sherbrooke-Magog River Ice Co. (1904-1907). Mais les affaires ne restent jamais longtemps figées: en 1910, la concurrence refait surface avec la création de la Public Ice Co.

En 1910, la Sherbrooke Ice Co. perd même son exclusivité sur l’approvisionnement en glace de la fontaine du palais de justice au profit d’un certain M. Gagné, qui offrait des prix plus bas – un coup dur pour une entreprise qui régnait jusqu’alors en maître sur la glace sherbrookoise. Néanmoins, en 1955, elle reste l’unique glacière toujours en activité à Sherbrooke.

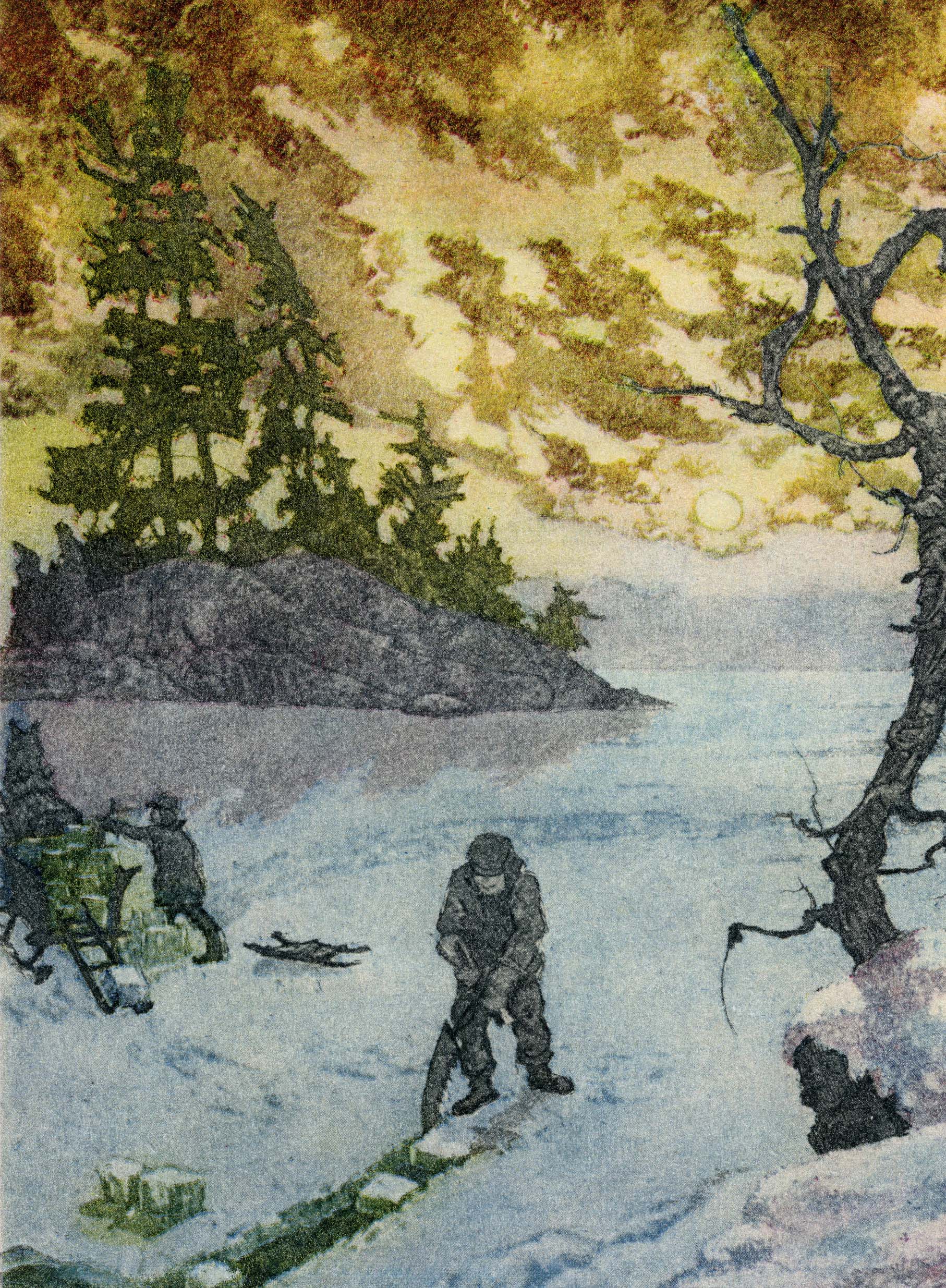

Travailler dans le commerce de la glace n’est pas sans risques. L’hiver, les ouvriers découpent d’immenses blocs directement sur la rivière Magog, une tâche qui nécessite chevaux et traîneaux. Mais parfois, la glace cède sous le poids… comme ce fut le cas en 1913, lorsqu’un attelage de la Sherbrooke Ice Co. s’aventure trop loin et tombe dans un trou d’eau. Un cheval meurt dans l’accident. Heureusement, aucun ouvrier ne se retrouve dans l’eau glacée ce jour-là, mais il n’est pas rare à l’époque de lire des accidents de cette sorte dans les journaux.

Carte de souhait présentant un coupeur de glace accompagné d’un cheval attelé pour le transport des blocs. (Photo Fonds Yvette Précourt, Musée d’histoire de Sherbrooke)

Carte de souhait présentant un coupeur de glace accompagné d’un cheval attelé pour le transport des blocs. (Photo Fonds Yvette Précourt, Musée d’histoire de Sherbrooke)

À partir des années 1930, la réfrigération moderne commence à faire son chemin, mais les entreprises de glace naturelle résistent encore quelques décennies. La Sherbrooke Ice Co. reste ouverte jusqu’en 1958, date à laquelle cette dernière glacière est démolie dans le contexte du prolongement de la rue de l’Esplanade. Une époque se termine alors: plus besoin de chevaux, de scies géantes ni de coupeurs de glace – le réfrigérateur domestique règne dans les foyers.

Si la rue de la Glacière porte aujourd’hui ce nom, c’est donc en rappel à cette industrie disparue, mais qui a longtemps fait partie du quotidien des Sherbrookois et Sherbrookoises.

Chaque hiver, lorsque la rivière Magog gèle à nouveau, on peut presque entendre le bruit des scies et des traîneaux qui, autrefois, faisaient de la glace un véritable trésor hivernal.

Alors, chère Isabelle, la prochaine fois que vous verrez votre rue recouverte de neige, imaginez qu’autrefois, une marchandise précieuse y circulait.

À LIRE AUSSI

Conception graphique La Tribune, Cynthia Beaulne