D'où vient le nom de la rue du Conseil?

Par M. Hist - Musée d'histoire de Sherbrooke

M. Hist,

Tout le monde connaît la rue du Conseil dans l’est de la ville… Mais c’est le conseil de quoi, de qui au juste? Il y a eu un conseil dans le secteur? Merci de nous éclairer.

Lyne

Chère Lyne,

Vous avez bien raison de nous demander «conseil» sur la question. À Sherbrooke, la rue du Conseil est bien connue, mais qui était ce fameux «conseil»? Était-ce un groupe secret? Une assemblée importante? Remontons aux origines de la municipalité de Sherbrooke pour découvrir l'origine de cette appellation.

Entre 1802 et 1841, le hameau/village de Sherbrooke n’a pas d’existence officielle aux yeux de l’administration du Bas-Canada, et donc aucun pouvoir, et ce, même si son territoire est bel et bien habité et en plein développement. Entre 1841 et 1855, divers régimes municipaux s’instaurent, comme les municipalités de district (1841-1845), de townships-paroisses (1845-1847) et de comté (1847-1855). C’était le balbutiement d’une organisation politique locale.

Nous en venons à la rue qui nous intéresse.

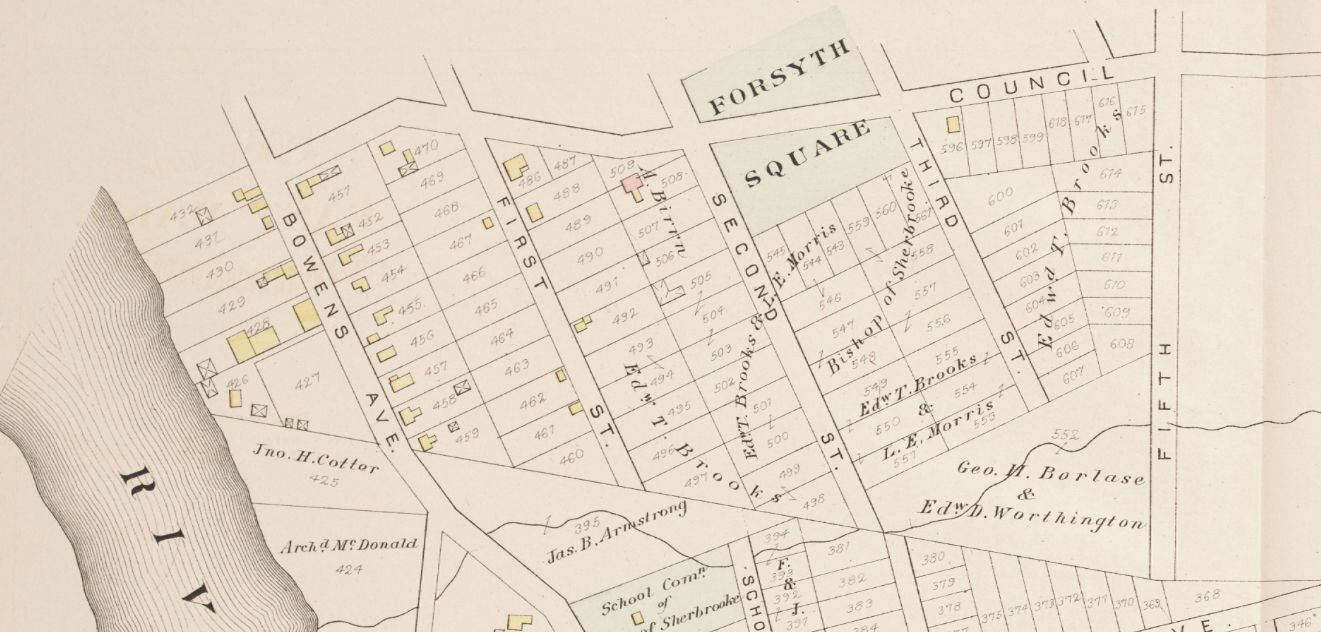

Après les premières installations, le développement de l’est de la rivière Saint-François prend un véritable élan dans le sillage du premier pont édifié en 1837 et surtout grâce au développement industriel et ferroviaire des années 1850. Puis, en 1852, Sherbrooke obtient enfin le statut de ville. Et qui dit ville dit… conseil municipal!

Alors le nouveau conseil municipal s’installe alors dans le quartier est? En fait, pas du tout.

En 1855, la rue qui traverse ce jeune quartier de la ville est baptisée Council Street en hommage à cette nouvelle assemblée démocratique. Elle deviendra officiellement la rue du «Conseil» en 1913, lors du mouvement de francisation des noms de rue.

Le premier conseil municipal de Sherbrooke compte sept membres élus annuellement. Parmi eux, on retrouvait George Frederick Bowen (le tout premier maire), John Griffith, J.G. Robertson, A. Lomas, L. Goodall, H.O. Camirand et A.P. Ball. Ces conseillers sont majoritairement des marchands, des avocats et des artisans-industriels. Depuis le début, au moins un Canadien français siège au conseil, bien que les délibérations se tiennent exclusivement en anglais jusqu’à la fin du 19e siècle.

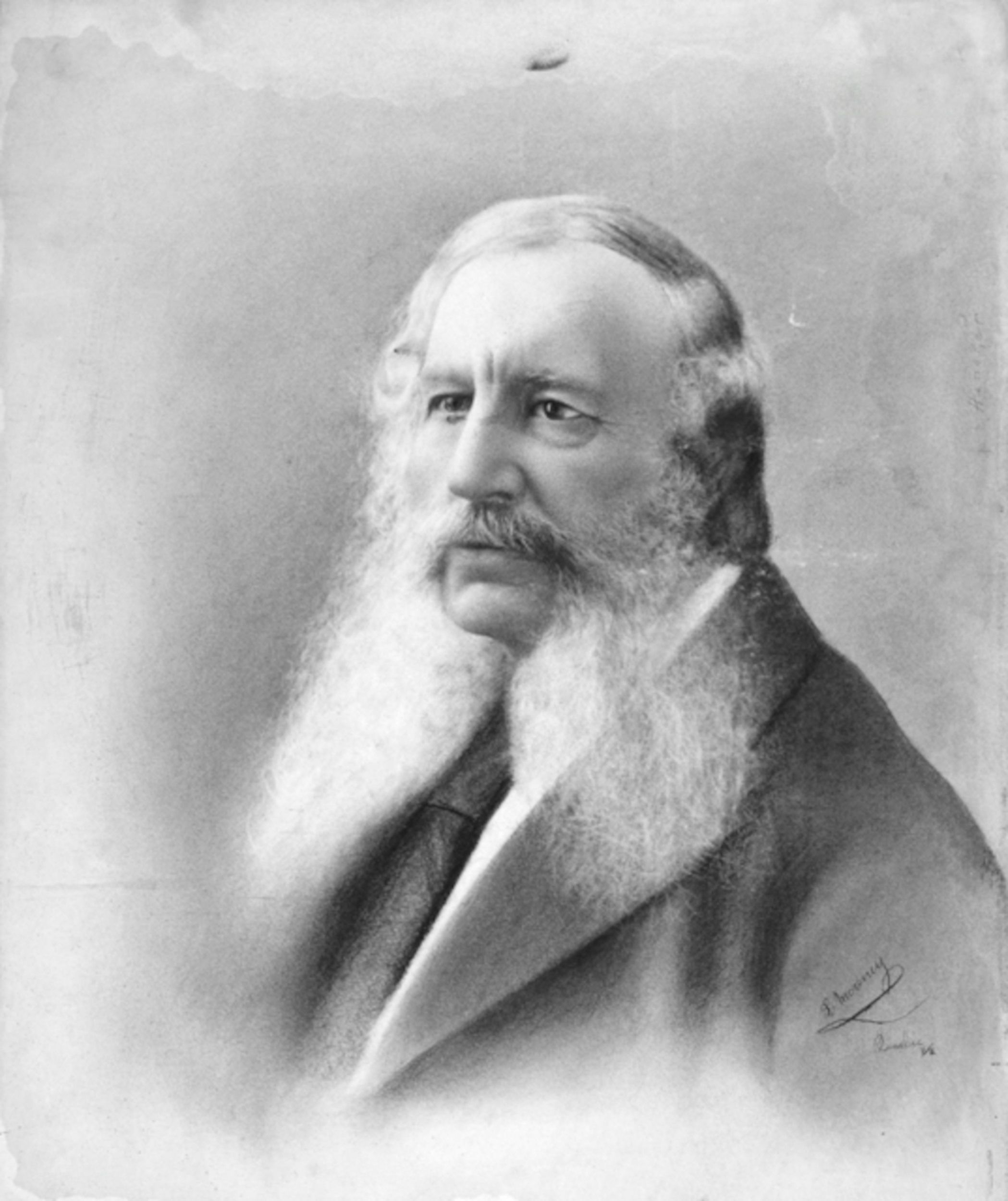

Le 14 août 1852, George F. Bowen devient le premier maire de la municipalité de Sherbrooke, au cours de la première assemblée du conseil municipal. Il est alors choisi parmi les conseillers élus. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Le 14 août 1852, George F. Bowen devient le premier maire de la municipalité de Sherbrooke, au cours de la première assemblée du conseil municipal. Il est alors choisi parmi les conseillers élus. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

À l’époque, être conseiller n’est pas à la portée de tous. Pour se présenter, il faut être un homme et être propriétaire de biens fonciers d’une certaine valeur: 400$ en 1852, montant qui grimpe à 600$ en 1872, puis à 1000$ en 1892. Devenir maire demande encore plus de moyens, avec un seuil minimum de 1000$ de propriétés. Le poste de maire, initialement choisi par les conseillers élus, devient électif en 1898.

Le conseil évolue au fil des années. En 1889, le nombre de conseillers passe à onze, et en 1970, un changement majeur survient: tous les membres du conseil sont élus en même temps par l’ensemble des résidents majeurs – hommes, femmes et locataires inclus. Les mandats passent de trois à quatre ans. Puis, en 1982, une nouvelle carte électorale redessine les quartiers, créant douze districts. Les fusions municipales de 2002 changent encore une fois la donne.

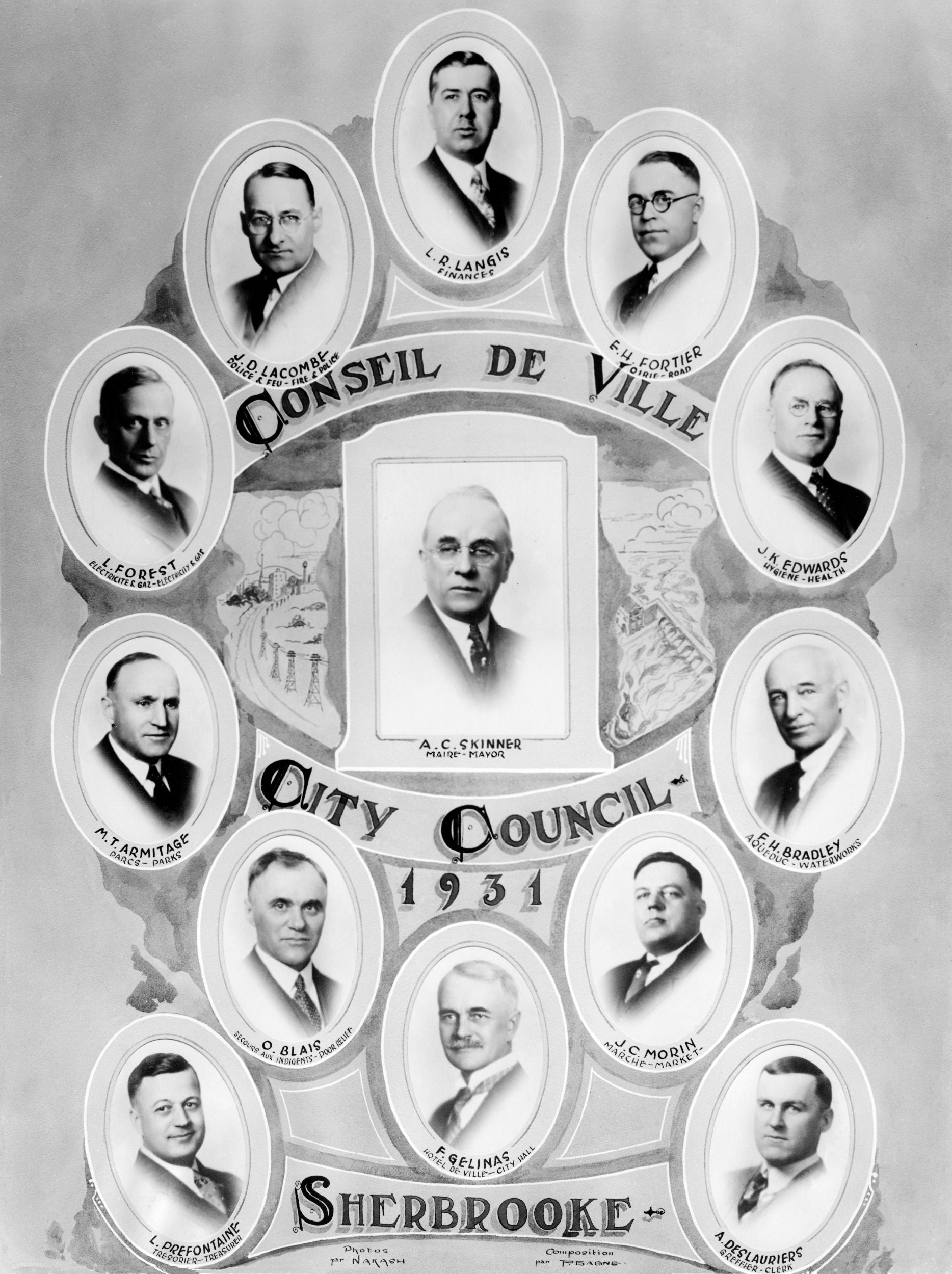

Les treize portraits des conseillers municipaux et du maire de Sherbrooke en 1931. Jusqu’en 1889, leur nombre était de sept seulement. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Les treize portraits des conseillers municipaux et du maire de Sherbrooke en 1931. Jusqu’en 1889, leur nombre était de sept seulement. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Aujourd’hui, la rue du Conseil nous rappelle cette époque où la jeune ville de Sherbrooke jetait les bases de son avenir municipal. C’est plus qu’une rue: c’est un témoignage de l’organisation, de la détermination et des premiers pas de la démocratie locale. Alors, la prochaine fois que vous traverserez cette rue, pensez à ces pionniers qui ont posé les jalons de Sherbrooke que nous connaissons aujourd’hui. Comme quoi une rue peut mener loin… dans le passé!

À LIRE AUSSI

Conception graphique La Tribune, Cynthia Beaulne