M. Hist,

Nous sommes en pleine saison de la chasse… Chasse-t-on dans les Cantons-de-l’Est depuis longtemps? J’imagine qu’on ne chassait pas les mêmes choses que de nos jours?

Jean-Pierre

Cher Jean-Pierre,

Avec l’automne bien installé et les feuilles qui craquent sous les bottes, nombreux sont les Estriens qui ressortent leur veste orange et leur flair de pisteur. Mais si la chasse est aujourd’hui un loisir encadré et passionné, elle a longtemps été une affaire bien plus… vitale. Et un brin sauvage.

Au début des années 1800, dans les Cantons-de-l’Est, la chasse n’avait rien d’un sport. C’était une question de survie. Le colon, fraîchement installé sur ses terres encore pleines de souches, cultivait un peu de blé, quelques pommes de terre, mais comptait sur la forêt pour compléter le repas. Cerf, ours, perdrix, pigeons et poissons du coin venaient enrichir l’assiette du quotidien. Et s’il fallait défendre ses récoltes ou ses moutons d’un ours un peu trop gourmand, on n’hésitait pas à sortir le fusil.

Bien avant les Loyalistes et les colons européens, les Abénakis remontaient déjà les rivières Saint-François et Magog pour chasser et pêcher. Ces pratiques de subsistance se sont poursuivies après leur arrivée, mais au fil du temps, les fusils ont remplacé les arcs et les trappes, et la chasse est devenue… un passe-temps.

Le milieu du 19e siècle voit apparaître une forme de chasse pour le moins douteuse: la chasse à l’écureuil. Oui, vous avez bien lu! Il ne s’agissait pas de savourer le grand air, mais d’un véritable concours de massacre. Deux équipes s’affrontaient pour voir qui tuerait le plus d’animaux en un temps donné. Le gibier rapporté – écureuils, geais bleus, perdrix, rats musqués, voire chevreuils – était comptabilisé selon un système de points. En 1841, à Sherbrooke, un de ces concours fit plus de 2500 victimes en deux jours! Les perdants payaient le souper des gagnants. De quoi refroidir les écologistes… et même les chasseurs d’aujourd’hui!

Avec la construction du chemin de fer dans les années 1870-1880, la chasse prend un tournant plus «sportif». Les Américains, fascinés par nos forêts, nos montagnes et nos lacs regorgeant de gibier, affluent dans les Cantons-de-l’Est.

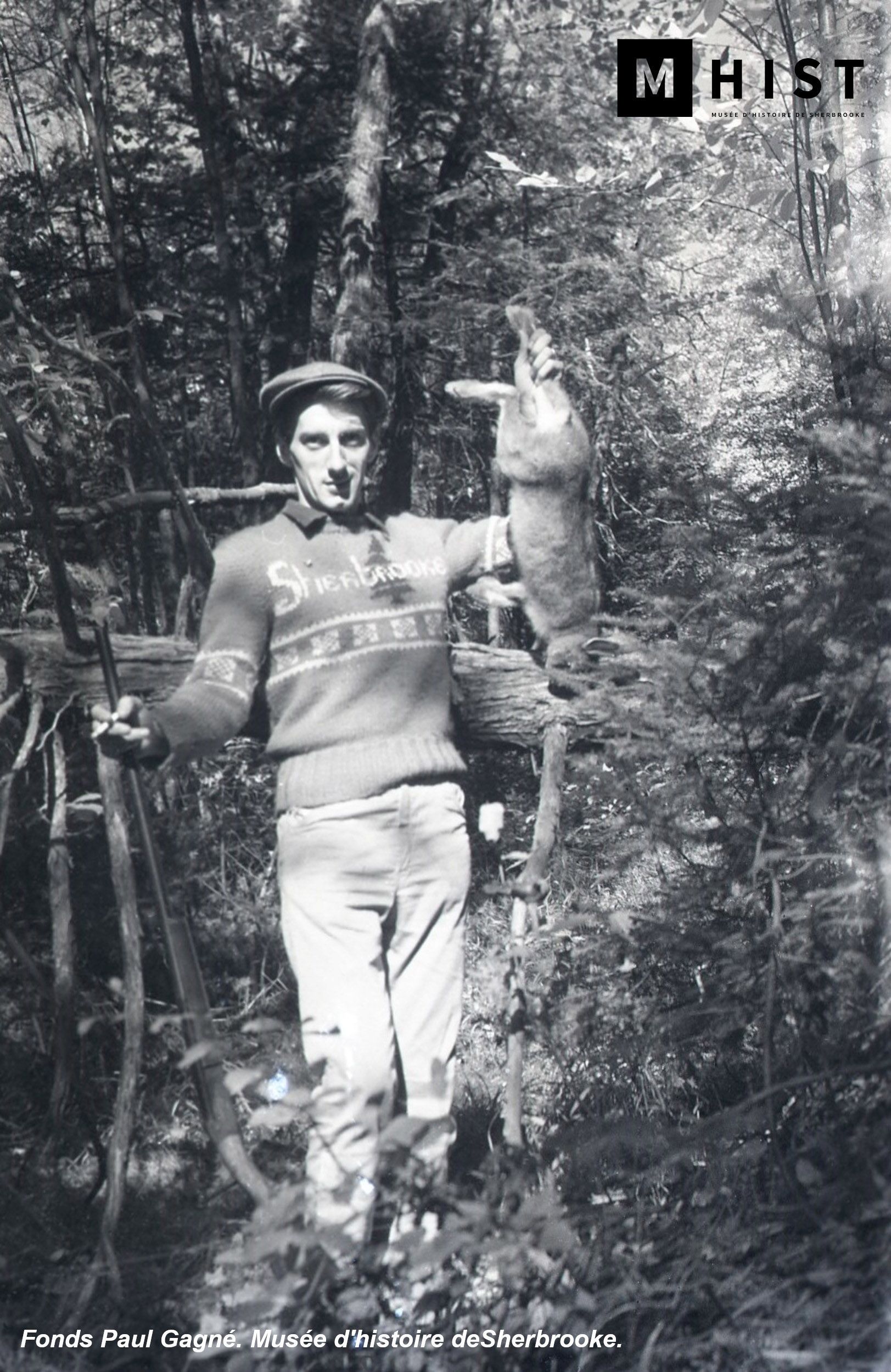

À l’automne 1957, Jean-Guy Fréchette pose fièrement avec son lièvre, son arme et son chandail «Sherbrooke»! (Photo Fonds Paul Gagné, Musée d’histoire de Sherbrooke)

À l’automne 1957, Jean-Guy Fréchette pose fièrement avec son lièvre, son arme et son chandail «Sherbrooke»! (Photo Fonds Paul Gagné, Musée d’histoire de Sherbrooke)

À Lac-Mégantic, à Memphrémagog ou à Brompton, on vient traquer l’orignal et taquiner la truite. Les hôtels se remplissent, les guides locaux se multiplient, et la chasse devient un produit touristique. Mais sans réglementation, le gibier s’épuise. On tire en tout temps, par tous les moyens. Le chevreuil se raréfie et même l’aigle d’Amérique n’est pas à l’abri de la vanité des chasseurs. En 1899, un braconnier se vante d’en avoir tué un. L’affaire fait scandale jusqu’à New York!

C’est dans ce contexte qu’apparaissent les premiers clubs de chasse et de pêche. En 1887, le Megantic Fish and Game Club est fondé par le Dr Hebert Bishop de Boston, qui attire avec lui l’élite américaine, armée jusqu’aux dents et en quête d’exotisme forestier.

D’autres clubs suivent: à Massawippi, à Compton, à Stanstead. Ces associations, souvent privées et exclusives, visent à «protéger la ressource» tout en se réservant les meilleurs territoires. Ironiquement, leurs gardes-chasse luttent contre le braconnage… alors même que les habitants locaux, eux, voient ces clubs comme un vol du territoire collectif.

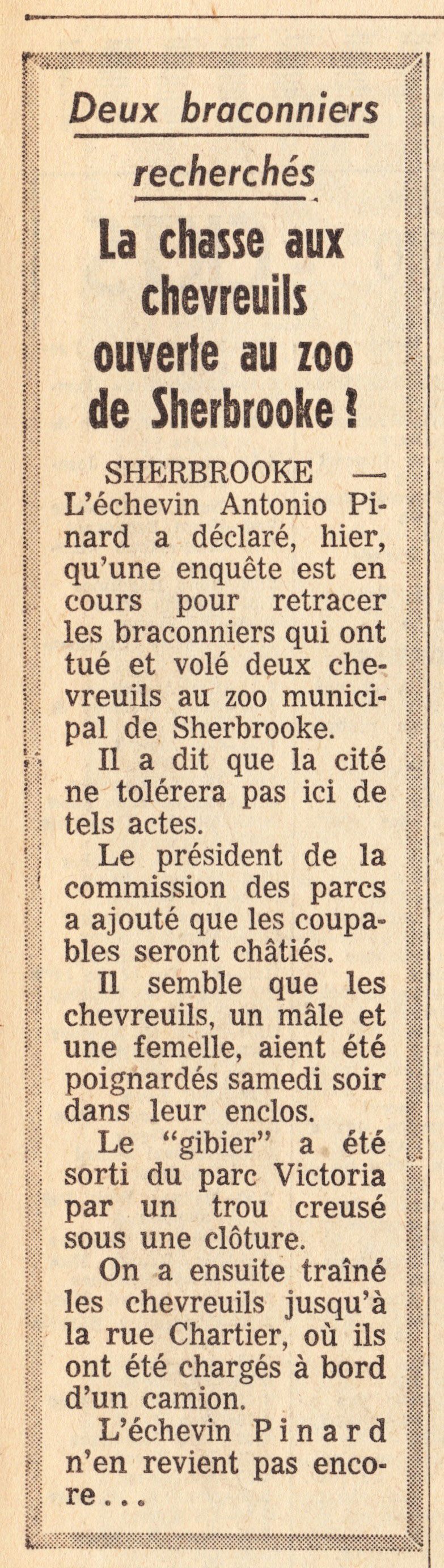

Le braconnage est une triste réalité qui touche même… l’ancien zoo de Sherbrooke! Deux chevreuils pensionnaires du zoo ont été pris pour cible en 1966, à la grande stupéfaction des échevins comme des habitants. (Photo La Tribune, 24 novembre 1966)

Le braconnage est une triste réalité qui touche même… l’ancien zoo de Sherbrooke! Deux chevreuils pensionnaires du zoo ont été pris pour cible en 1966, à la grande stupéfaction des échevins comme des habitants. (Photo La Tribune, 24 novembre 1966)

Malgré les tensions, la sensibilisation à la conservation progresse. Des lois limitent peu à peu la chasse, fixent des saisons et imposent des permis. Les clubs s’unissent, et en 1954, la Fédération des associations de chasse et de pêche des Cantons-de-l’Est est créée. L’objectif: préserver les milieux naturels, ensemencer les lacs et garantir aux générations futures le plaisir de la chasse sans épuiser la forêt.

Aujourd’hui, la chasse sportive estrienne s’inscrit dans une longue tradition, mais elle est devenue un art d’équilibre.

Les chevreuils, jadis rarissimes, sont maintenant si nombreux qu’on délivre même des permis spéciaux pour les femelles. Les ours rôdent toujours dans les bois du Haut-Saint-François, les orignaux se promènent du côté de Mégantic, et le «buck fever» fait battre le cœur de bien des amateurs à l’automne.

De la survie à la passion, de la razzia à l’éthique, la chasse dans les Cantons-de-l’Est raconte une histoire d’adaptation – celle d’une région qui a appris, parfois à la dure, qu’il faut protéger la nature pour continuer d’en profiter.

Et si vous croisez, dans les bois, un chasseur qui vous jure qu’il a vu «un chevreuil gros à faire pâlir un ours»… souvenez-vous: dans les Cantons, les histoires de chasse sont souvent aussi grosses que le gibier!

À LIRE AUSSI

RETROUVEZ TOUTES LES CHRONIQUES DE M. HIST ICI

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune