VICTORIA BARIL

vbaril@lesoleil.com

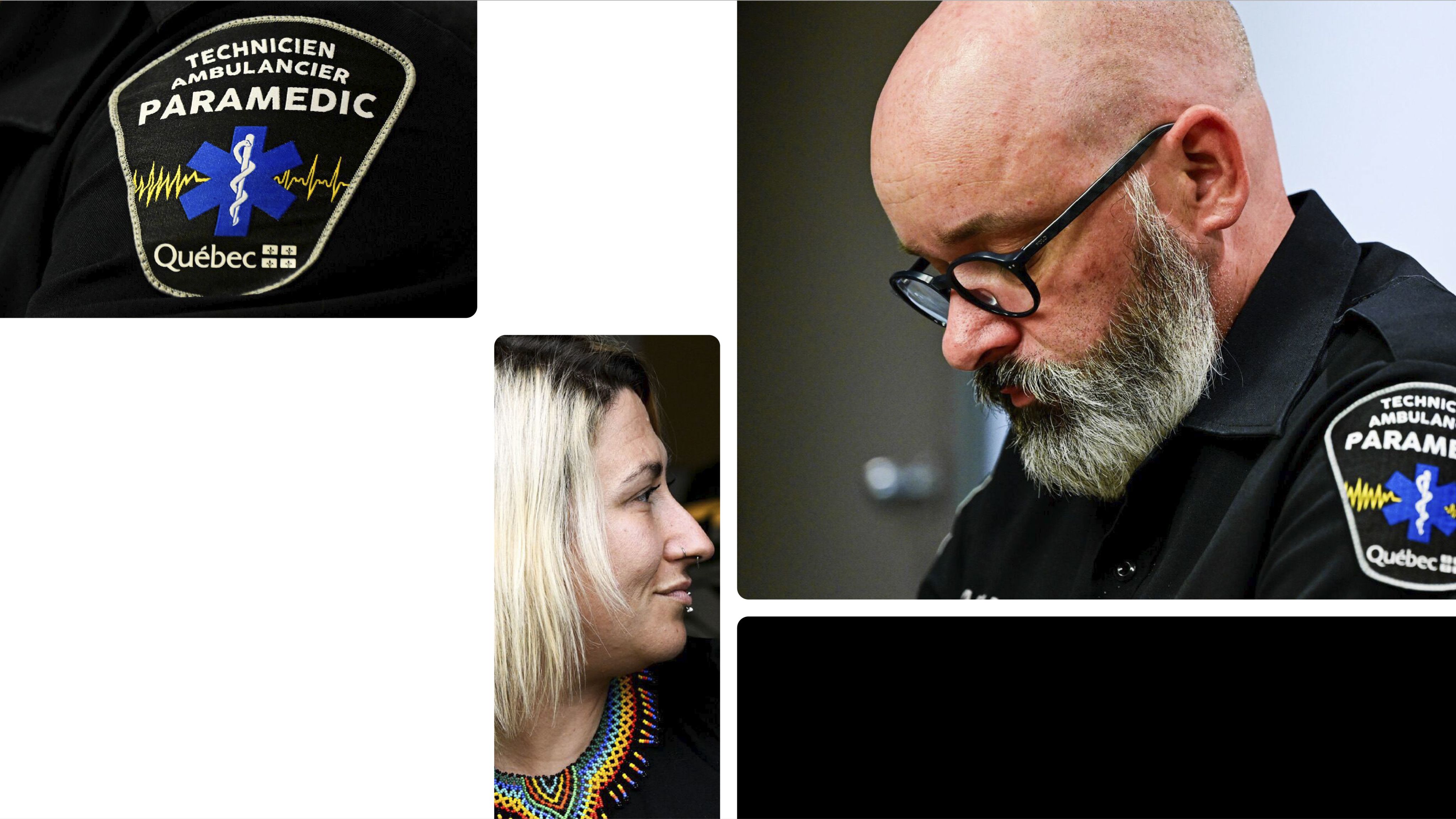

Confrontés à une détresse grandissante chez leurs patients, plusieurs intervenants d’urgence se disent «brisés» par des scènes traumatiques dont ils ont été témoins. Certains ont accepté de confier leurs lésions au Soleil. Voici leur histoire.

AVERTISSEMENT

Ce texte contient des propos pouvant choquer certaines personnes.

JÉRÔME DIONNE

Jérôme Dionne est l’un des premiers intervenants à avoir répondu à l’appel lors de la tuerie à la Grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017.

L’ambulancier était déjà «usé» par ses 12 ans à travailler de nuit dans le milieu de l’urgence. Mais la tuerie a été un point tournant dans la dégradation de sa santé mentale.

«Je peux te raconter exactement ce qui s’est passé. C’est comme si c’était hier», lâche-t-il, en entrevue avec Le Soleil.

Ce soir-là, Jérôme a une mission précise. Il doit venir en aide à un homme gravement blessé à l’arrière de la mosquée. Dès son entrée, il est frappé par le «carnage» devant ses yeux.

Pour atteindre son patient, il doit enjamber de multiples corps. «Je vois encore un monsieur avec une grosse barbe blanche qui s’est fait tirer trois ou quatre fois dans la tête. J’ai vu une barbe et un amas de... chair», décrit-t-il avec douleur.

Le patient de Jérôme git au sol plus loin. L’homme a été atteint par une balle dans le ventre et une balle au genou. «Ce qui lui a sauvé la vie, c’est qu’il s’est caché en arrière d’un cadavre», rapporte Jérôme Dionne.

L’ambulancier réussit à stabiliser son patient et l’amener à l’hôpital l’Enfant-Jésus. Mais il n’a pas le temps de reprendre son souffle. Il doit repartir sur la route pour un appel concernant une fillette de 10 ans en crise.

À son arrivée, les parents écoutent le compte-rendu de la tuerie sur les nouvelles. «Je me rappelle que ça a sparké dans ma tête. Leur fille est en crise. Je viens de voir du monde mitraillé dans une mosquée et eux ils regardent ça à la télé. Dans quel monde on vit?» raconte-t-il.

Jérôme n’a pas été placé en arrêt de travail directement après cet épisode. Dans les mois suivants, l’accumulation des événements traumatiques l’ont amené à «casser».

«Moi, c’était la fatigue de compassion. Je ne dormais pas. La mèche était plus courte. Je n’étais plus capable.»

Selon lui, aucun ambulancier ne ressort indemne d’une longue carrière dans le milieu. «C’est un très beau métier, mais on est toujours dans le négatif. Avec le temps, la carapace s’amincit et c’est de plus en plus dur.»

STEVE MAROIS

Steve Marois est le premier ambulancier de la ville de Québec qui a reçu un diagnostic de choc post-traumatique, en 2021. Bien qu’il soit «guéri» aujourd’hui, il se souvient très bien de l’événement qui a chamboulé sa vie.

Le 14 juin 2021, Steve intervient auprès d’une personne aux prises avec des problèmes de santé mentale. «Il était en consommation et il avait passé la nuit sur le toit d’un bloc appartement de quatre étages», se souvient-t-il.

Vers 10h15, une policière crie «il saute». Steve se retourne.

«Je l’ai vu dans les airs pendant une milliseconde avant qu’il s’écrase. C’est le son le plus dégueulasse qu’on peut entendre dans une vie», raconte-t-il au Soleil.

Hallucinations, anxiété, cauchemars, visions: Steve Marois a rapidement développé plusieurs symptômes d’un choc post-traumatique. Il voyait souvent son patient s’écraser à répétition sur le sol.

«Ça m’a pris 35 ou 36 rencontres avec un psychologue pour m’en remettre. C’était épouvantable.»

Bien qu’il ait été le premier diagnostiqué, Steve est loin d’être le seul dans son milieu. «On est tous post-trauma. On est tous morts en dedans. C’est dur sortir de ce moule-là.»

TIFFANY LATULIPPE

Tiffany Latulippe est répondante médicale d’urgence depuis plus de quatre ans. Elle en est à son troisième arrêt de travail.

Les répartiteurs dirigent les ambulanciers vers leurs patients, mais ils prodiguent également des premiers soins par téléphone avant l’arrivée des secours.

«On est des témoins indirects des situations d’urgence, ça peut être difficile. Il y a des recherches qui montrent que juste entendre parler d’un événement, c’est assez pour devenir post-trauma.»

Les appels troublants sont fréquents pour ces professionnels. «J’ai déjà géré des enfants suicidaires pendant deux heures qui voulaient se jeter en bas de la fenêtre», décrit la répartitrice.

Mais un appel la hante plus que tous les autres.

En 2022, un Saguenéen dit à sa conjointe qu’il va chercher quelque chose à l’extérieur. Il se tranche plutôt la gorge.

Sa voisine l’entend crier, puis appelle le 911. Tiffany répond au téléphone.

«J’entendais la conjointe en arrière qui criait, complètement déconnectée. Le monsieur essayait de parler à sa conjointe. Il réalisait ce qu’il venait de faire. C’est venu me chercher, puis encore là, il ne faut pas que j’en parle trop longtemps», admet-t-elle, les larmes aux yeux.

Les ambulanciers les plus proches sont à 20 minutes de route. «Moi, je vois de où part l’ambulance. Je n’ai aucun contrôle. Un coup que tu fais le contrôle du saignement, tout ce que tu peux faire, c’est souhaiter qu’il n’ait pas touché quelque chose de fatal.»

Après avoir raccroché, Tiffany n’est plus apte à prendre d’autres appels. Elle sort de la salle pour se ressaisir, puis rentre chez elle.

Dans les mois suivants, la répartitrice consulte une psychologue. Les séquelles demeurent, encore aujourd’hui. «Je ne sais pas pourquoi, mais rien n’est jamais venu me chercher autant que cet appel-là», confie-t-elle.

MARIE-PIER FORTIN

Marie-Pier Fortin a été marquée par son premier patient: un bébé en arrêt cardio-respiratoire.

Lors de l’intervention, le côté pratique de la jeune ambulancière prend le dessus.

«C’est comme si tu fais abstraction de ce qui se passe devant toi. Je suis tombée en mode comme à l’école: j’ai un mannequin puis je fais mes affaires.»

Malgré ses efforts, le poupon perd la vie. «On ne pense pas à l’aspect émotif quand on apprend le protocole. La maman qui arrive avec son bébé inerte dans les bras, la détresse émotionnelle des parents après le constat du décès, tu ne vois pas ça à l’école. Tu l’apprends sur le tas», déplore-t-elle.

Surtout que la charge de travail a explosé au cours des dix dernières années. «Il y a vraiment une grosse différence en terme de nombre d’appels, puis je dirais même, en terme de qualité d'appels.»

Selon Mme Fortin, les ambulanciers doivent maintenant agir comme intervenants sociaux. «On dirait que plus ça va avec les années, moins les gens ont cette capacité de se prendre en charge.»

LA DÉTRESSE EN HAUSSE

Sophie Cossette est répondante médicale d’urgence depuis cinq ans et présidente syndicale. Elle se souvient de plusieurs appels qui lui ont «trotté dans la tête».

La répartitrice a déjà expliqué à un homme comment décrocher sa voisine de 60 ans qui s’était pendue. Pendant un autre appel, elle a essayé de calmer un père qui massait son enfant en arrêt cardiaque, sans succès.

Tous les répartiteurs d’urgence ont ce genre d’appels. Et avec les années, ils ont de moins en moins de temps pour décompresser. «La volume d’appels a augmenté considérablement», dit Mme Cossette.

Dans ses débuts, en 2019, la répartitrice répondait à entre 15 et 30 appels par quart de travail. Maintenant, c’est entre 50 et 70.

Le fruit de l’augmentation de la population, dit-elle, mais également d’une détresse en hausse et d’un système de santé défaillant.

«Quand ça ne va vraiment pas et que tu ne peux pas avoir un rendez-vous avec un psychologue, tu fais quoi? Tu appelles le 911.»

Julie Nadeau est une travailleuse sociale qui travaille spécialement avec les intervenants d’urgence. Plusieurs nuits par semaine, elle accompagne les ambulanciers sur le terrain pour les soutenir en cas de besoin.

«Les problématiques sociales sont amplifiées avec la crise du logement. On le voit clairement sur les appels. La détresse est élevée. On sent qu’il y a quelque chose de lourd dans la population depuis la pandémie.»

Les demandes d’aide psychologique reçues par la travailleuse sociale ont doublé depuis 2022.

Sophie Cossette

Sophie Cossette

Julie Nadeau (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Julie Nadeau (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

BRISER LES TABOUS

Un changement de culture s’installe tranquillement dans le milieu de l’urgence et mène à davantage de dénonciations. Les tabous autour de la santé mentale se brisent de plus en plus.

Chez les pompiers de Québec, beaucoup de sensibilisation a été faite en ce sens dans les dernières années, selon Alexandre Arturi, président du syndicat des pompiers de Québec.

«Si on recule à il y a quelques années, les gens gardaient ça à l’intérieur. Les générations changent, ils sont un petit peu plus ouverts. Il y a du progrès qui se fait à ce niveau-là. Mais il y a encore du travail à faire», explique-t-il.

C’est justement pour continuer de briser les tabous que certains travailleurs ont accepté de partager leur histoire dans les pages du Soleil.

«On pense un peu aux pompiers comme des super-héros, qu’ils sont invincibles. Mais il reste que les interventions qu’on fait ont souvent des conséquences lourdes au niveau humain», souligne Alexandre Arturi.

La majorité des intervenants d’urgence ont accès à de l’aide psychologique via l’organisme la Vigile. Mais ce ne sont pas tous les employeurs qui offrent un service spécialisé.

«On entre toujours en contact avec une personne qui vit la pire journée de sa vie. Ça amène une absorption des problèmes. Petit à petit, dans ta carrière, tu emmagasines un bagage lourd de détresse.»

Julie Nadeau pense que plus de ressources d’aide devraient être disponibles sur le terrain pour les travailleurs. En attendant, elle continue d’épauler ses clients, un appel à la fois.

Jean-Philippe Brouard

Jean-Philippe Brouard

(Archives Le Soleil)

(Archives Le Soleil)

Alexandre Arturi

Alexandre Arturi

NOTE

Les policiers vivent également de plus en plus de détresse psychologique. Lisez leur témoignage demain dans le deuxième volet de ce dossier.

VOUS OU VOS PROCHES AVEZ BESOIN D'AIDE?

Services 7 jours sur 7, 24h sur 24

Gratuit, bilingue et confidentiel

AU QUÉBEC

Contactez le

1 866 APPELLE

(277-3553) ou envoyez un

message texte au 535353.

AU CANADA

Faites le 9-8-8,

par texto ou par téléphone.

EN LIGNE

Consultez les sites suicide.ca

et commentparlerdusuicide.com

pour clavarder ou pour obtenir des outils.

Photographe

Caroline Grégoire, Le Soleil

Designer graphique

Pascale Chayer, Le Soleil

Photographe

Caroline Grégoire, Le Soleil

Designer graphique

Pascale Chayer, Le Soleil