Là où les pistes cyclables ont commencé à Sherbrooke

Par M. Hist - Musée d'histoire de Sherbrooke

Là où les pistes cyclables ont commencé à Sherbrooke

Depuis quand existe-t-il des pistes cyclables à Sherbrooke? Ces pistes ont été faites sur des tracés de chemin de fer ou sur des pistes de chevaux?

Jean B.

Cher Jean,

Voilà une excellente question qui mérite un petit détour dans le passé – à bicyclette, bien sûr. Car non, les pistes cyclables ne sont pas tombées du ciel à Sherbrooke, et leur arrivée n’a pas été de tout repos. Entre projets étudiants, hésitations municipales et pression des usagers, les vélos ont peu à peu trouvé leur place dans le paysage sherbrookois.

Inutile de revenir sur le début du vélo à Sherbrooke, je vous invite pour ce faire à relire une question posée par un lecteur précédent: La bicyclette, la «petite reine» des Cantons-de-l'Est.

Revenons donc plus précisément à votre interrogation. Dans les années 1970, au Québec comme ailleurs, les pistes cyclables sont encore une rareté. Même à Montréal, en 1975, on parle de la rue Bellevue comme d’un petit bijou parce qu’elle possède «l’une des rares pistes cyclables de la ville».

Mais en 1976, un vent nouveau souffle depuis la colline universitaire. Un groupe d’étudiants en sciences appliquées à l’Université de Sherbrooke propose un projet ambitieux: un réseau cyclable urbain de 80 kilomètres!

Leur travail impressionne tellement qu’il est retenu parmi les meilleurs de l’année. Les services techniques de la Ville et le service des loisirs commencent à s’y intéresser. On jette alors les bases d’une réflexion qui, mine de rien, va pédaler loin.

Toutefois, dans les faits, la première piste cyclable qui suit cette annonce n’est pas inaugurée à Sherbrooke… mais plutôt à Granby, en 1977! Un petit camouflet qui n’empêche pas un groupe local, L’Estrie à bicyclette, de se former. Leur mission? Défendre les droits des cyclistes, promouvoir le vélo comme moyen de transport, et surtout, faire pression pour que les fameuses pistes voient le jour.

En 1977, des amateurs de vélo proposent un Guide cyclotouristique avec plusieurs circuits en Estrie. (Photo Collection privée)

En 1977, des amateurs de vélo proposent un Guide cyclotouristique avec plusieurs circuits en Estrie. (Photo Collection privée)

À l’été 1978, Sherbrooke finit par emboîter le pas, timidement. Un projet pilote est lancé au parc Jacques-Cartier, le long de la rue de l'Esplanade. Pas encore un réseau, mais un début – une mise à l’essai pour tester l’engouement des cyclistes locaux. L’enthousiasme est bien là, cependant, au milieu des années 1980, on déplore toujours le manque d’un véritable réseau cyclable.

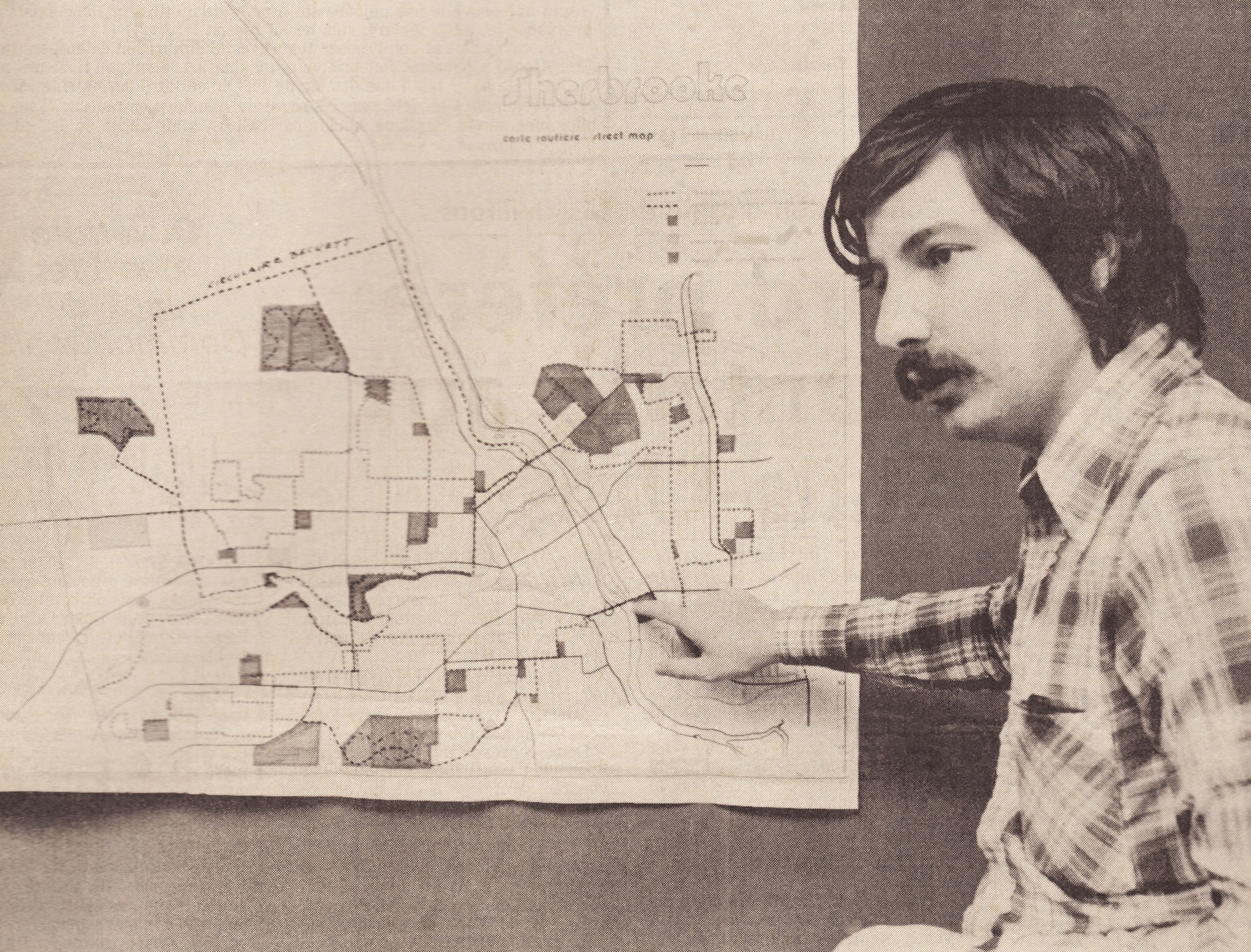

Marcel Blais, l’ingénieur responsable du projet, indique le tracé qu’emprunterait le futur réseau de pistes cyclables, figurées en pointillés sur le plan. L’ensemble du projet permettrait d’offrir 40 milles de circuit, dont 30 utilisant des parties de rue déjà existantes. (Photo La Tribune, 4 août 1978)

Marcel Blais, l’ingénieur responsable du projet, indique le tracé qu’emprunterait le futur réseau de pistes cyclables, figurées en pointillés sur le plan. L’ensemble du projet permettrait d’offrir 40 milles de circuit, dont 30 utilisant des parties de rue déjà existantes. (Photo La Tribune, 4 août 1978)

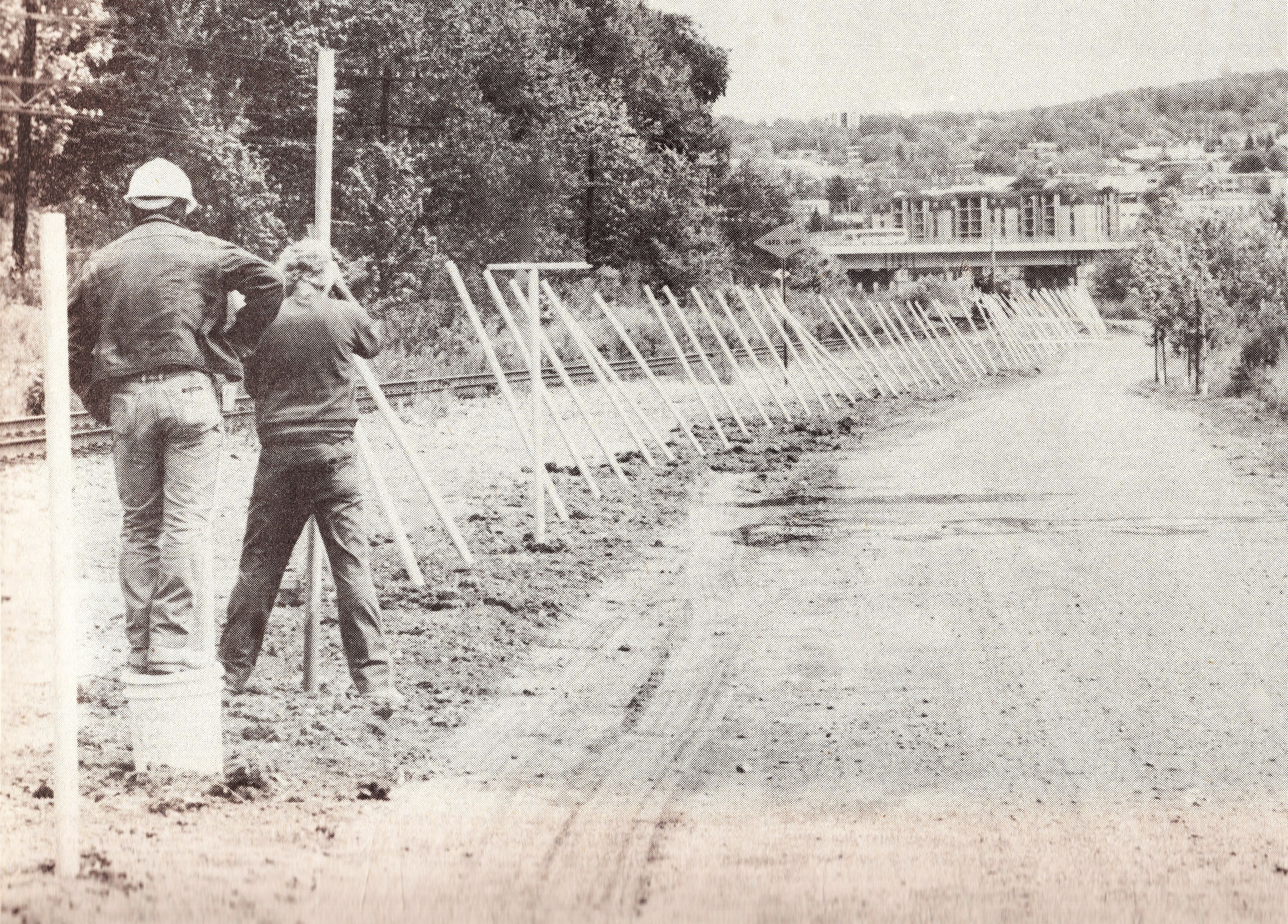

C’est finalement en 1986 que les choses débloquent, grâce au projet Berges neuves, mené par le comité CHARMES (Comité d’hygiène et d’aménagement des rives de la rivière Magog). On aménage alors une piste le long de la rivière Magog, et en 1987, elle est prolongée jusqu’au parc des Quatre-Pins en longeant le tracé du chemin de fer du Canadien Pacifique.

Le développement se poursuit lentement. En 1990, la piste atteint le boisé Blanchard. En 1991, un tunnel cyclo-pédestre est même aménagé sous le viaduc de la rue Belvédère, pour sécuriser la traversée.

Mais en matière de cyclisme utilitaire – c’est-à-dire pour aller au travail, à l’école ou à l’épicerie – Sherbrooke est à la traîne. En 1991, la ville n’a que 15 km de pistes cyclables pour 75 000 habitants, alors que Trois-Rivières en a déjà 30 km pour seulement 50 000 personnes, et Boucherville 25,5 km pour 33 500 citoyens. Et les grandes artères comme King, Portland ou Galt sont tristement connues des cyclistes pour être de vrais circuits du combattant. Déjà en 1977, La Tribune rapportait leur caractère inhospitalier…

Au début des années 1990, la première vraie phase d’installation d’un réseau urbain voit enfin le jour. L’été 1993 marque un tournant: on crée neuf kilomètres de pistes pour relier le centre-ville à l’est de Sherbrooke, notamment en passant sur le boulevard Queen, les rues Moore, Kennedy, Bowen Sud et quelques autres. Dans le courant de la décennie, Sherbrooke et Lennoxville sont reliées, puis on étend le réseau jusqu’à Bromptonville via le circuit des Grandes-Fourches. L’ensemble commence à ressembler à un vrai réseau régional, entre loisirs et déplacements du quotidien.

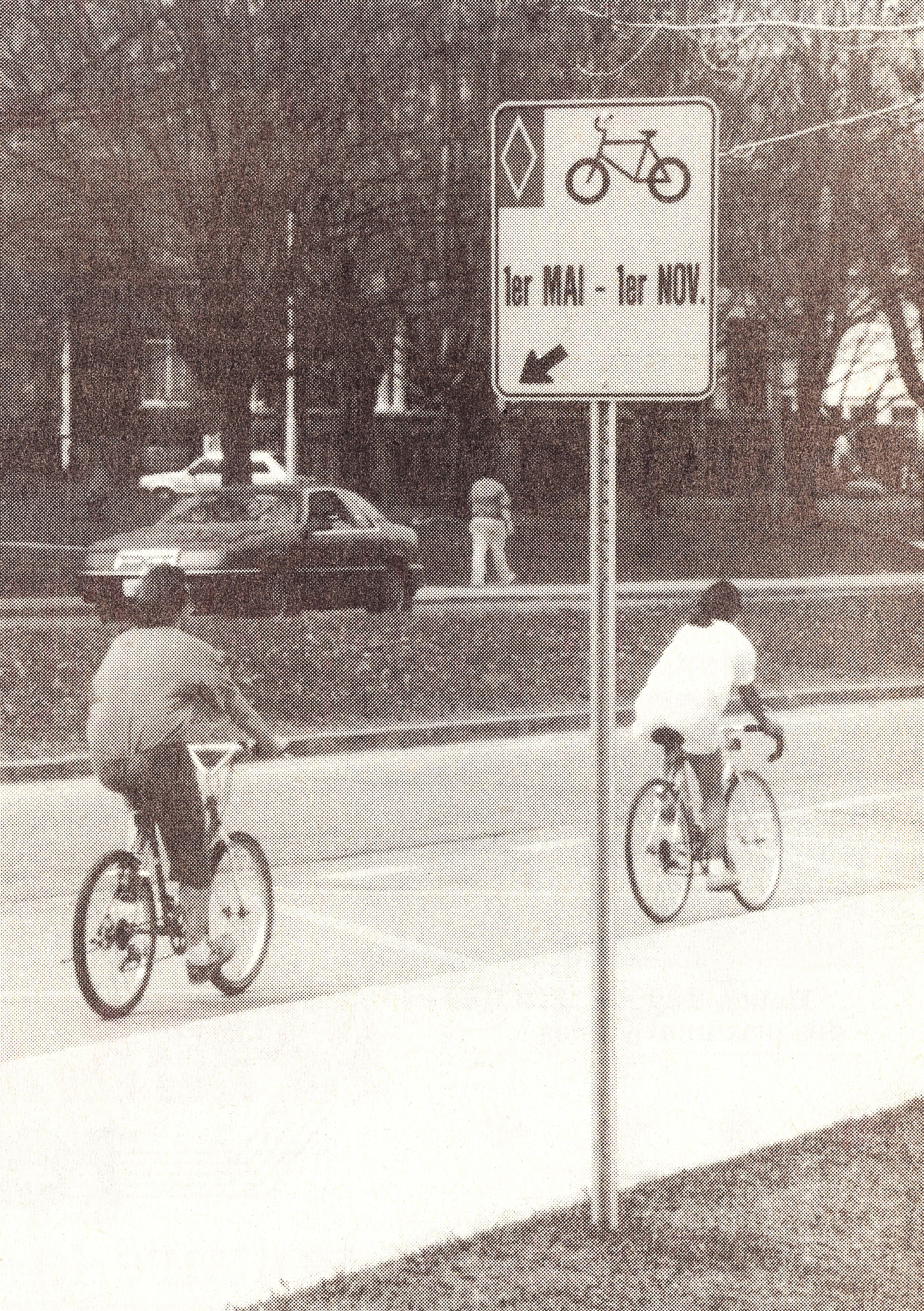

À l’été 1993, après de longues années de patience, les premières voies cyclables commencent à être balisées dans les rues de la ville, comme le montre cette photo du boulevard Queen (actuel boulevard Queen-Victoria). (Photo La Tribune 10 mai 1993)

À l’été 1993, après de longues années de patience, les premières voies cyclables commencent à être balisées dans les rues de la ville, comme le montre cette photo du boulevard Queen (actuel boulevard Queen-Victoria). (Photo La Tribune 10 mai 1993)

Alors pour répondre à votre question: certaines suivent bel et bien des tracés ferroviaires abandonnés, reconvertis avec brio en sentiers doux pour cyclistes heureux.

Et aujourd’hui, si vous croisez un vélo au parc Jacques-Cartier, sur le chemin des Quatre-Pins ou sous la rue Belvédère, rappelez-vous qu’il pédale sur plus de 40 ans d’efforts, de patience… et d’un projet étudiant qui, à défaut de rouler tout de suite, avait déjà les deux mains sur le guidon. Un bel effort d’endurance. Comme quoi, à Sherbrooke, même pour les vélos, il faut souvent savoir prendre le temps… de mouliner un peu!

À LIRE AUSSI

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune