LA GANG DES DURS À CUIRE DE LA «RUE DES TUYAUX»

Bonjour,

Que savez-vous de la «rue des tuyaux» de l'est de Sherbrooke? Nous sommes originaires de Sherbrooke et souhaiterions en apprendre plus sur le sujet. Merci de me lire. Bonne journée.

Robert

La «rue des tuyaux» vous dites? Allons voir où celui-ci nous mène.

Nous voilà dans l’est de Sherbrooke, un peu plus haut que le parc Sylvie-Daigle actuel. Parlons donc davantage de secteur ou d’un petit quartier à commencer par la rue Saint-Henri.

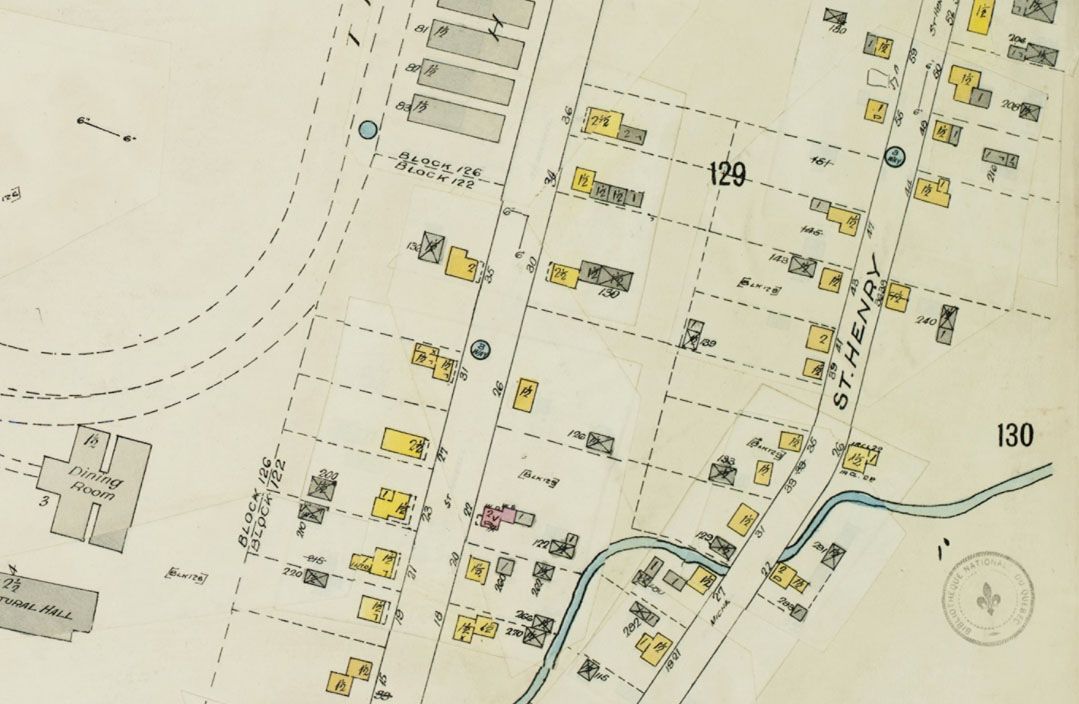

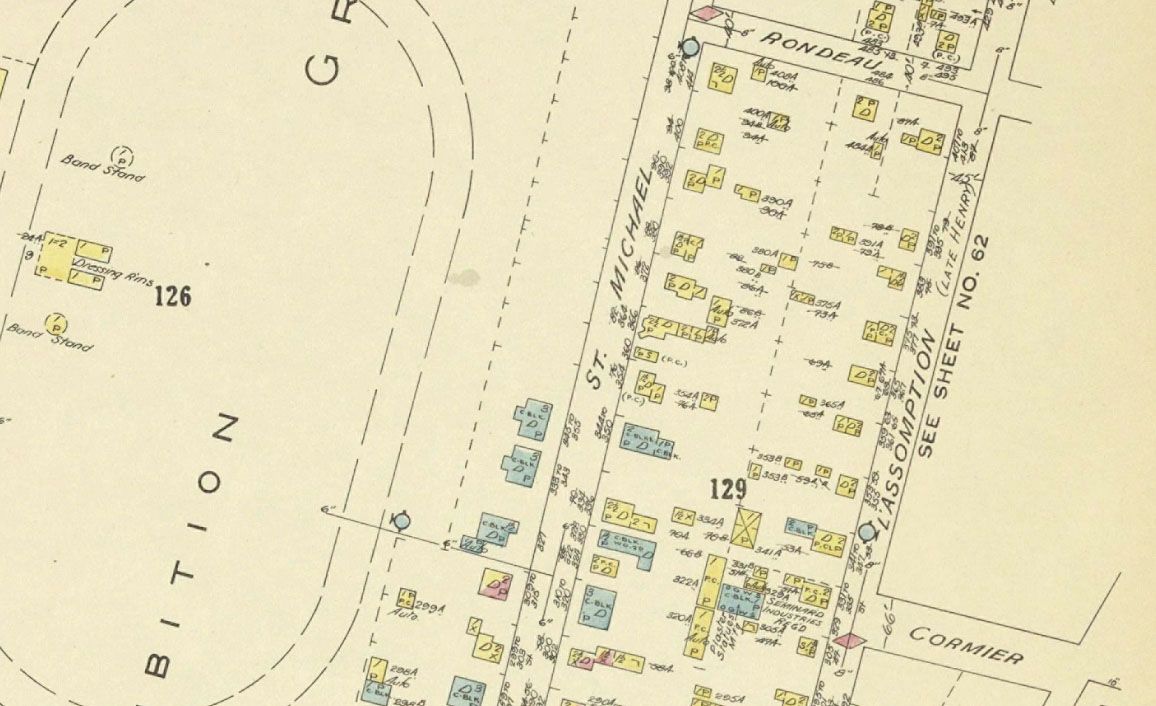

Le quartier se densifie entre 1920 et 1950, toujours avec de petites habitations en bois. (Plan de 1952, Mhist)

Le quartier se densifie entre 1920 et 1950, toujours avec de petites habitations en bois. (Plan de 1952, Mhist)

La rue Saint-Henri n’a pas toujours été connue pour ses «tuyaux». Une «St Henry Street» est visible sur les plans et dans les annuaires de la ville au cours de la décennie 1880. À cette époque, la rue compte à peine une quinzaine d’habitants, essentiellement des ouvriers. La rue Saint-Henri est rebaptisée rue de l’Assomption au début des années 1950; elle relie alors les rues Papineau et Terrill.

Mais à quel moment apparaît ce surnom de «rue des tuyaux»?

Son nom officieux lui a été donné en raison de la vétusté des maisons qui s’y trouvent, au sommet desquelles ressortaient des tuyaux qui tenaient lieu de cheminées. Les «tuyaux» sont le stigmate de la pauvreté, de l’infortune, de l’ingéniosité populaire, mais aussi de l’extrême nécessité dans laquelle se trouvaient ceux qui y résidaient.

Si le surnom de «rue des tuyaux» peut être lu dans La Tribune au moins à partir des années 1970, ce sobriquet est sans doute en circulation dès les années 1930. C’est en effet au cours de cette décennie que les populations frappées par la Grande Dépression et par le chômage viennent s’installer aux limites est de la ville, aux abords des rues Saint-Michel et Saint-Henri.

Plusieurs se souviennent d’un quartier peu sûr bien connu des pompiers et des policiers de la ville. Certains hommes d’églises, séminaristes dévoués au secours des plus pauvres comme l’abbé Antoine Samson, se faisaient transporter jusqu’à ce «quartier des durs à cuire de la ville» par un véhicule de police pour y passer quelques heures, jusqu’à la tombée de la nuit. Au fil des faits divers, des récits de crimes passionnels et d’incendies suspects, des photos de maisons délabrées, la presse ne donne pas toujours à voir le meilleur visage de la rue Saint-Henri, puis de la rue de l’Assomption.

Mais il ne faudrait pas peindre un portrait trop sombre de cette rue. Il s’y déroule une véritable vie de quartier et une communauté riche de vie. On y trouvait aussi, un peu plus haut dans l'est, la ferme d'Arona, lieu social où se déroulaient de multiples activités sportives et festives destinées aux élèves du Séminaire de Sherbrooke.

En 1971, on croit même avoir déterré un trésor dans cette rue : une lettre adressée à Sir Sherbrooke qui daterait de 1797... mais qui est très probablement une fausse. L’anecdote de ce trésor n’est pas sans rappeler toutes les histoires rocambolesques dont se souviennent les gens ayant grandi et vécu dans le secteur de la «rue des tuyaux».

À LIRE AUSSI

- Quand la fièvre mondiale du patin à roulettes a frappé Sherbrooke

- Qui est le vrai fondateur de Sherbrooke?

- Lorenzo Lamontagne, le premier à (presque) traverser le Memphrémagog à la nage

- Une odeur de chocolat sur l'autoroute 410

Conception graphique, Cynthia Beaulne