LA PETITE HISTOIRE SHERBROOKOISE DE LA GESTION DES EAUX... USÉES

Par M. Hist - Musée d'histoire de Sherbrooke

M. Hist,

Désolée pour cette question un peu moins «reluisante»… Mais j’étais curieuse d’en savoir plus sur la manière dont les eaux usées étaient traitées à Sherbrooke, il y a longtemps. La ville est née au confluent des rivières, mais quand et comment s’est-on occupé de prendre soin des eaux usées?

Anick

Chère Anik,

Préparez-vous à un petit voyage dans le temps, jusqu’à une époque où la gestion des eaux usées à Sherbrooke (et dans bien d'autres villes) ressemblait davantage à une aventure olfactive qu'à une question de santé publique. Imaginez: avant le milieu du 19e siècle, les matières fécales sont déposées dans des barils et, au mieux, jetées dans les rivières. Au pire, elles finissent dans les rues, spécialement lors de grandes pluies. Oui, vous avez bien lu. Le parfum des villes de l’époque? Un mélange de nature… et de nécessité!

En effet, à cette époque, personne ne semble vraiment s’inquiéter de l’impact de ces pratiques sur la santé. Et pourtant! Avec l’urbanisation croissante, les quartiers ouvriers (souvent les plus pauvres) deviennent rapidement des foyers de maladies comme le choléra, le typhus et la fièvre typhoïde. Les conditions de vie y sont, disons-le, moins qu’idéales, avec des fosses parfois étanches, souvent fuyantes. Vous devinez l’odeur… C’est à la fin du 19e siècle que le mouvement hygiéniste affirme qu’il est urgent de trouver une solution pour évacuer les eaux usées plus efficacement.

À Sherbrooke, dès (!) 1874, quelques demandes pour un système d'égouts sont déposées, mais rien ne bouge vraiment. Heureusement, avec l’arrivée du réseau d’aqueduc au début des années 1880, l’idée de créer un réseau d’égouts commence à faire son chemin. Mais comme souvent, la question divise: doit-on rendre ce service obligatoire ou le proposer uniquement à ceux qui le souhaitent? Pour l’instant, pas de consensus.

En 1883, la ville envoie son ingénieur, C.A. Allen, en mission: visiter les égouts des grandes villes d’Europe, comme Paris, Berlin et Londres, pour en apprendre davantage.

C’est à partir de 1888 que Sherbrooke commence vraiment à installer ses premiers égouts, ciblant d’abord les endroits où l’eau s’accumule. La ville tente d’éviter que les déchets des propriétaires situés en hauteur ruissellent chez leurs voisins en contrebas – charmante perspective, n’est-ce pas?

Les travaux d’égouts se poursuivent, mais la ville impose souvent les frais aux propriétaires. L'idée est simple: utiliser ces égouts pour évacuer les déchets dans la rivière Magog, bien entendu, en aval de la prise d'eau potable. Progrès, certes, mais pas encore un système parfait. D'ailleurs, même là où les égouts sont installés, certains résistent encore au changement et préfèrent conserver leurs bonnes vieilles fosses d’aisances. On a beau installer des grilles dans les rues pour capter les eaux pluviales et renforcer le débit, il faut encore convaincre tout le monde de jouer le jeu.

C’est en 1891 que Sherbrooke commence à réglementer plus sérieusement la qualité des tuyaux utilisés dans les maisons, imposant par exemple des conduites en métal plutôt qu’en bois. En somme, la ville continue à progresser et, en 1903, elle fait un grand pas: le règlement 219 oblige enfin les propriétaires à se connecter au réseau d'égouts et à abandonner les fosses d’aisances.

Ainsi, Sherbrooke entre dans le 19e siècle avec un réseau d'égouts en pleine expansion. Les hygiénistes de l’époque peuvent enfin respirer un peu mieux, au propre comme au figuré. Quant aux citoyens, ils peuvent désormais dire adieu aux barils et aux fosses qui faisaient partie du quotidien de leurs ancêtres.

Quoi qu’il en soit, le Progrès de l’Est du 3 mai 1921 décrit une situation encore problématique dans l’est de la ville:

«Au coin des rues Bowen et Woodward où débouche, dans un étroit fossé qui suit le bord de la première rue, un égout desservi par un grand nombre de maisons situées sur cette rue (…) L’eau chargée de détritus en décomposition laisse la sortie de l’égout, qui longe le trottoir (…), traverse sous le pavage la rue Bowen et forme ensuite un petit ruisseau qui coupe à travers des propriétés privées pour se jeter enfin dans la rivière St-François.»

Imaginez…

Ainsi, dans les années 1920, on préconise qu’une fosse doit être située à au moins 30 mètres d’un puits d’eau potable et à plus de 4,5 mètres d’une habitation. Dès 1930, on entreprend d’éliminer ces fosses pour de bon. Après la Seconde Guerre mondiale, les échevins de Sherbrooke votent en faveur de l’établissement d’une usine de filtration, mais il faudra attendre encore quelques décennies avant que des projets d’ampleur voient réellement le jour.

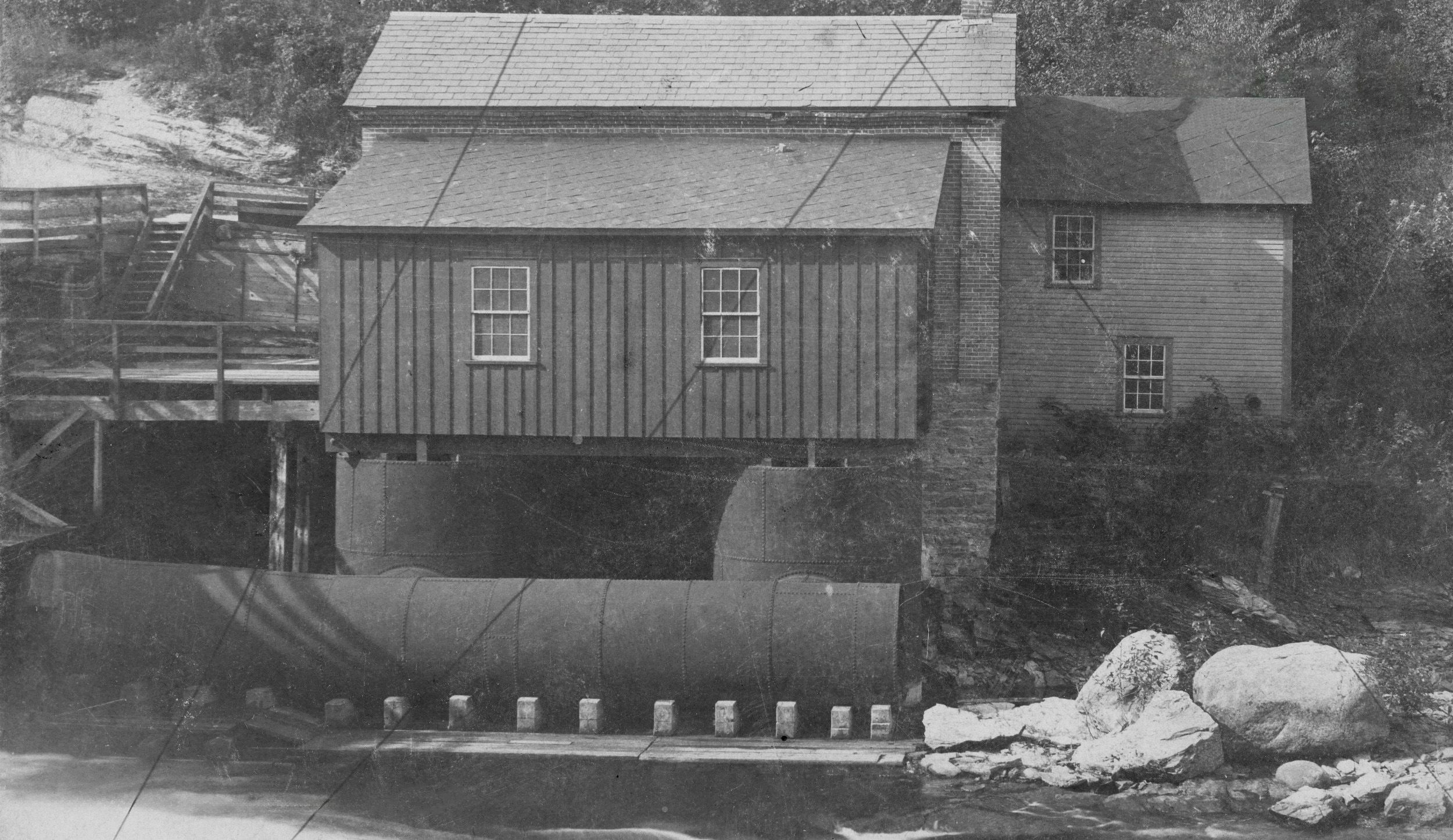

En 1948, le sous-ministre Jean-Marie Bourbeau et John S. Bourque signent les contrats pour la construction de l’usine de filtration. (Photo Fonds John S. Bourque, Mhist)

En 1948, le sous-ministre Jean-Marie Bourbeau et John S. Bourque signent les contrats pour la construction de l’usine de filtration. (Photo Fonds John S. Bourque, Mhist)

Au tournant des années 1970, une soixantaine d’usines d’épuration des eaux usées sont en place au Québec. Mais à Sherbrooke, en dépit des quelques installations de filtration mises en place au cours du siècle, il faut attendre la fin des années 1980 pour que le premier système d’épuration moderne des eaux usées soit en place. Mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas?

À LIRE AUSSI

Conception graphique La Tribune, Cynthia Beaulne