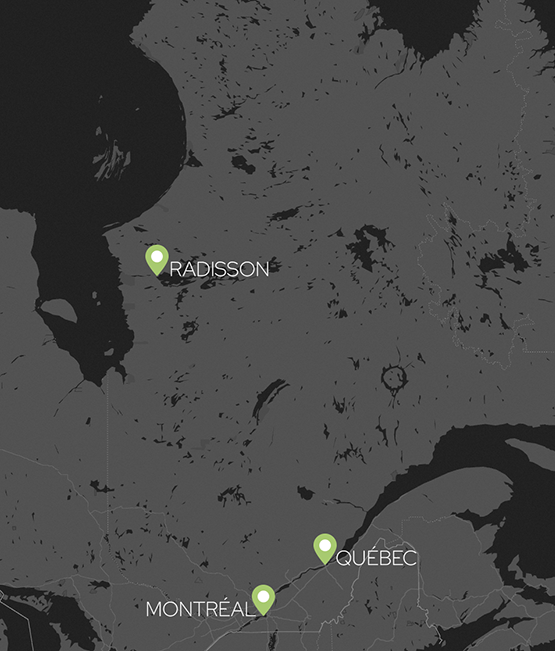

Il y a 50 ans, la signature de la Convention de la Baie James a changé le visage de ce territoire nordique à jamais. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parmi les cicatrices toujours visibles: le dépotoir de la localité de Radisson, une «énormité environnementale» dont Hydro-Québec demeure le principal utilisateur. Les Coops de l’information se sont rendues au nord du 49e parallèle.

ACTE 1: LA POUBELLE DU NORD

Il y a 50 ans, la signature de la Convention de la Baie James a changé le visage de ce territoire nordique à jamais. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parmi les cicatrices toujours visibles: le dépotoir de la localité de Radisson, une «énormité environnementale» dont Hydro-Québec demeure le principal utilisateur. Les Coops de l’information se sont rendues au nord du 49e parallèle.

ACTE 1: LA POUBELLE DU NORD

Kilomètre 579, route de la Baie-James. Au cœur de la taïga, aussi silencieuse que majestueuse, se trouve le site d’enfouissement de la petite localité de Radisson. Ou plutôt un dépotoir à ciel ouvert, dans lequel s’entassent des tonnes de déchets domestiques et industriels, du métal, du bois et des barils d’hydrocarbures. Une «énormité environnementale» dénoncée par des spécialistes et un résident de ces terres nordiques.

«C’est du n’importe quoi! Les autorités ferment les yeux parce que nous sommes à la Baie-James. Ça ne passerait jamais dans le Sud», fustige Sylvain Paquin, un Montréalais exilé au nord du 49e parallèle depuis une vingtaine d’années.

Le sexagénaire vit seul, sans électricité ni eau courante, au kilomètre 581, dans un bâtiment rafistolé d’un ancien campement de la SOPFEU. Il est aux premières loges pour assister à ce triste spectacle. Il se rend pratiquement tous les jours dans le secteur du dépotoir. Pour observer les loups, mais aussi pour s’enquérir de la situation «catastrophique» dans ce lieu d’enfouissement en tranchée, connu sous l’abréviation LEET.

Kilomètre 579, route de la Baie-James. Au cœur de la taïga, aussi silencieuse que majestueuse, se trouve le site d’enfouissement de la petite localité de Radisson. Ou plutôt un dépotoir à ciel ouvert, dans lequel s’entassent des tonnes de déchets domestiques et industriels, du métal, du bois et des barils d’hydrocarbures. Une «énormité environnementale» dénoncée par des spécialistes et un résident de ces terres nordiques.

«C’est du n’importe quoi! Les autorités ferment les yeux parce que nous sommes à la Baie-James. Ça ne passerait jamais dans le Sud», fustige Sylvain Paquin, un Montréalais exilé au nord du 49e parallèle depuis une vingtaine d’années.

Le sexagénaire vit seul, sans électricité ni eau courante, au kilomètre 581, dans un bâtiment rafistolé d’un ancien campement de la SOPFEU. Il est aux premières loges pour assister à ce triste spectacle. Il se rend pratiquement tous les jours dans le secteur du dépotoir. Pour observer les loups, mais aussi pour s’enquérir de la situation «catastrophique» dans ce lieu d’enfouissement en tranchée, connu sous l’abréviation LEET.

Lors de notre visite, en octobre dernier, des centaines de mètres carrés de déchets pourrissaient à ciel ouvert. Beaucoup de morceaux de bois, de pièces de métal et autres objets récupérables se mélangeaient aux ordures. À proximité, deux amas d’une vingtaine de mètres de hauteur, composés de rebuts de bois et de métal. Derrière les déchets métalliques, des dizaines de barils d’hydrocarbures, rouillés pour la plupart, empilés sommairement. Un peu plus loin, des centaines de vieux isolateurs de lignes à haute tension jonchaient le sol, vraisemblablement abandonnés par Hydro-Québec.

Ce paysage «apocalyptique» est essentiellement composé des déchets de la société d’État, de compagnies minières, et de ceux des quelque 150 résidents de Radisson.

«Quand le tas est trop gros, ils passent le bulldozer dedans et ils l’étendent. Même chose pour les tas de bois et de métal. Et le tas de métal, il est collé sur les barils d’hydrocarbures. Qu’est-ce que vous pensez qu’il arrive quand ils poussent dessus? Les barils fendent et se vident. C’est vraiment du gros n’importe quoi», répète le Jamésien d’adoption en pointant un baril éventré.

«Ce n’est pas pantoute ça qui est fait.»

Habité d’un fort sentiment de loyauté envers le territoire qui lui a «sauvé la vie», il ne pouvait plus laisser la situation dégénérer. En 2018, il a déposé une plainte au ministère de l’Environnement. Un inspecteur a été dépêché sur place. Le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, dont fait partie la Localité de Radisson, a écopé d’un avis de non-conformité et d’une amende de 2500$.

Dans les mois qui ont suivi, des actions ont été posées pour tenter de régler le problème. La Localité de Radisson a même engagé M. Paquin à plein temps, afin qu’il supervise les opérations d’enfouissement. Mais un accident de travail en 2022 l’a mis à l’arrêt pendant plus d'un an. À son retour, toutes ses initiatives avaient été abandonnées.

«C’était pire qu’avant ma plainte. Il n’était pas question que je retourne travailler pour eux dans ces conditions. Et la situation ne cesse d’empirer depuis. Présentement, c’est du jamais-vu», rage l'homme des bois qui fait découvrir les trésors de la Baie-James aux touristes depuis plusieurs années.

DES UNIVERSITAIRES S'Y PENCHENT

À l’été 2022, deux chercheuses en environnement de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ont passé quatre mois à Radisson. Elles se sont intéressées aux problèmes du dépotoir et aux conséquences sur l’environnement et la faune.

À son arrivée, Maude Normandin Bellefeuille a été choquée par l’état du site d’enfouissement. Mais elle a eu une vision d’horreur lorsqu’elle a détourné le regard vers la forêt environnante.

«Le sol était recouvert de déchets.»

Selon le rapport dont elle est la coauteure, des déchets, dont des milliers de sacs de plastique, envahissent la taïga sur une distance de près de 800 mètres autour du LEET.

«Le vent souffle parfois très fort dans ce secteur. Et comme les déchets ne sont pas régulièrement recouverts, ça se propage dans la forêt», indique-t-elle.

Pendant leur séjour, les deux chercheuses, aidées par d’autres étudiants de l’UQAM, ont nettoyé une partie de la forêt. À de nombreux endroits, les déchets étaient là depuis tellement longtemps qu’ils étaient recouverts de mousse. La situation était la même, il y a quelques semaines.

Maude Normandin Bellefeuille est retournée à Radisson deux ans plus tard, en août 2024. Elle a été troublée par l’état du dépotoir. Troublée de voir la forêt qu’elle avait nettoyée de nouveau recouverte de déchets. Mais surtout, troublée que les recommandations formulées dans son rapport n’aient pratiquement pas été suivies.

«C’est crève-cœur. Nous avions proposé de clôturer le dépotoir pour limiter la propagation. Ça n’a pas été fait», se désole-t-elle.

Sur place, nous avons constaté qu’une portion d’une dizaine de mètres de la limite nord du LEET était clôturée. Nous avons aussi observé plusieurs sections de grillage qui attendaient d’être installées.

«Ces clôtures sont accotées sur un conteneur depuis des années», fait remarquer Sylvain Paquin, découragé.

Pendant leur séjour, les deux chercheuses, aidées par d’autres étudiants de l’UQAM, ont nettoyé une partie de la forêt. À de nombreux endroits, les déchets étaient là depuis tellement longtemps qu’ils étaient recouverts de mousse. La situation était la même, il y a quelques semaines.

Maude Normandin Bellefeuille est retournée à Radisson deux ans plus tard, en août 2024. Elle a été troublée par l’état du dépotoir. Troublée de voir la forêt qu’elle avait nettoyée de nouveau recouverte de déchets. Mais surtout, troublée que les recommandations formulées dans son rapport n’aient pratiquement pas été suivies.

«C’est crève-cœur. Nous avions proposé de clôturer le dépotoir pour limiter la propagation. Ça n’a pas été fait», se désole-t-elle.

Sur place, nous avons constaté qu’une portion d’une dizaine de mètres de la limite nord du LEET était clôturée. Nous avons aussi observé plusieurs sections de grillage qui attendaient d’être installées.

«Ces clôtures sont accotées sur un conteneur depuis des années», fait remarquer Sylvain Paquin, découragé.

DÉCHETS DANS LES EXCRÉMENTS D'ANIMAUX

Un dépotoir à ciel ouvert du genre constitue un buffet à volonté pour les animaux sauvages. Pour survivre, ces bêtes mangent tout ce qui leur tombe sous la dent, même ce qui n’est pas comestible et potentiellement néfaste pour leur santé.

En 2022, les chercheuses de l’UQAM ont observé la présence de déchets – notamment du plastique – dans des excréments retrouvés près du dépotoir. Nous avons fait le même constat, cet automne.

Sylvain Paquin est bien au fait de cette problématique. Il est catégorique: la santé des animaux du secteur est en danger.

«Quand j’ai fait ma plainte en 2018, c’était après avoir découvert des grosses piles 9 volts dans des excréments d’ours, raconte-t-il. Les rejets du dépotoir contaminent la flore et les plantes. Les ours se gavent de bleuets à s’en saouler! Même s’ils ont l’air succulents, moi, je n’en mangerais pas.»

DÉPLACER LE PROBLÈME

Le LEET actuel est le troisième à être aménagé dans ce secteur, situé à une trentaine de kilomètres de Radisson. Ouvert il y a une quinzaine d’années, «il commence à être plein», constate Sylvain Paquin.

«On voit très bien qu’ils creusent dans d’anciennes fosses. Il y a plein de déchets dans les parois. Ils ne sont pas capables de gérer le dépotoir actuel. Ça va être quoi quand ils vont en ouvrir un autre? Ça va juste déplacer et aggraver le problème.»

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune