Le parc Jacques-Cartier aurait pu être... un quartier résidentiel

Par M. Hist - Musée d'histoire de Sherbrooke

Bonjour,

Que pouvez-vous nous raconter sur le parc Jacques-Cartier? J’imagine qu’il n’y a pas toujours eu un parc à cet endroit. Alors, qu’y avait-il avant? Une forêt, des habitations, des usines? J’ai déjà hâte à l’été pour y retourner pique-niquer… Merci pour vos chroniques de la semaine.

Nassim

Cher Nassim,

Nous aussi, nous avons hâte de pouvoir réinvestir ce havre de paix, les beaux jours revenus! Mais les quelques mois qu’il nous reste à attendre pour pique-niquer confortablement ne sont rien comparés à l’histoire qui a conduit le parc Jacques-Cartier de ses origines à son éclat actuel…

Imaginez un paysage sauvage où la nature règne. Avant l’aménagement du parc, cette section de la rivière Magog n’était qu’une zone marécageuse ponctuée de quelques clairières. Pourtant, cette «petite anse» attirait déjà les amateurs de baignade. C’est avec l’arrivée du pont ferroviaire en 1884, le «pont noir», et les travaux de remblayage que l’environnement commence à changer. Ces aménagements créent une baie artificielle, plus propice à la baignade que le marécage initial, bien que la qualité de l’eau y ait toujours laissé à désirer. Une seconde vague de changements survient au milieu des années 1920, alors que l’on augmente la hauteur de la chute du barrage de la Paton, provoquant l’inondation de plusieurs centaines d’acres riveraines.

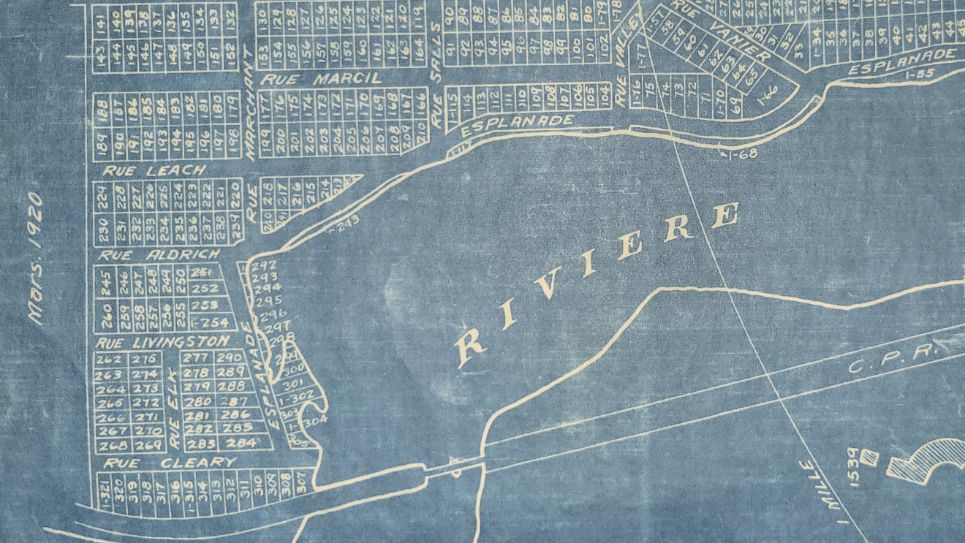

Cela dit, imaginez qu’au début du XXe siècle, l’extrémité ouest du lac est divisée en plus d’une centaine de lots destinés à un potentiel développement résidentiel qui ne voit finalement jamais le jour. On y projetait d’ouvrir plusieurs voies telles que les rues Cleary, Aldrich ou Livingston…

La vocation de cet espace changera grâce à l’acquisition, en 1935, de 400 000 pieds carrés de terrain par la Ville de Sherbrooke. Ces terrains appartenaient au sénateur Charles Benjamin Howard, dont les projets de développement étaient déjà tournés autour de l’aménagement d’espaces verts dans le nord de la ville, dans sa propriété Howardene, le Domaine-Howard!

À l’ouest du lac, on prévoit donc un parc public et des terrains de sport, une idée concrétisée dans le cadre des programmes gouvernementaux de lutte contre le chômage de l’époque. En 1935, les travaux d’aménagement dirigés par l’ingénieur Thomas Tremblay et l’architecte Louis-Napoléon Audet créent une trentaine d’emplois. Ces travaux incluent le nivelage des terrains, la construction de murs de soutènement et le redressement des rues avoisinantes. En juillet 1936, le parc Jacques-Cartier ouvre officiellement ses portes. Mais son développement ne fait que commencer…

Le 1er août 1936, on inaugure les colonies de vacances encadrées par l’Organisation des Terrains de Jeux au parc Jacques-Cartier. Les enfants y jouent à divers jeux, pique-niquent dans les environs et se baignent. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Le 1er août 1936, on inaugure les colonies de vacances encadrées par l’Organisation des Terrains de Jeux au parc Jacques-Cartier. Les enfants y jouent à divers jeux, pique-niquent dans les environs et se baignent. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Durant les années 1930, la crise économique laisse peu de ressources aux familles. Pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires, le parc devient un point de rassemblement pour des colonies de vacances. Le pavillon Jacques-Cartier, construit en 1938, sert d’abri à ces activités. Trois organisations composent ces colonies: une pour les petites filles, une pour les petits garçons et un comité d’aide chargé du financement. Celui-ci organise des soupers, tirages et campagnes de souscription.

Le nouveau parc Jacques-Cartier accueille par la suite des événements culturels et sportifs. En 1967, pour le centenaire de la Confédération, il devient le site du Championnat mondial de ski nautique. Le bien connu pavillon Armand-Nadeau est construit à cette occasion. En 1972, on ouvre par ailleurs un théâtre d’été animé de manière hebdomadaire par la troupe du Théâtre de l’Atelier. Malheureusement, un incendie en 1998 met fin à cette vocation culturelle.

Avec l’esquisse de 1971, le parc Jacques-Cartier prend pratiquement les airs qu’on lui connaît aujourd’hui. (Photo Fonds Ville de Sherbrooke, Mhist)

Avec l’esquisse de 1971, le parc Jacques-Cartier prend pratiquement les airs qu’on lui connaît aujourd’hui. (Photo Fonds Ville de Sherbrooke, Mhist)

Dans les années 1990, les objectifs du parc Jacques-Cartier se réorientent pour mettre en valeur les espaces boisés et le panorama naturel. Les activités sportives partagent le lieu avec des événements grand public comme la Fête du Lac des Nations, qui attire des milliers de visiteurs chaque été depuis 1981.

D’un marécage à un joyau de Sherbrooke, le parc Jacques-Cartier raconte l’histoire d’une communauté qui a su transformer un espace naturel en un lieu où culture, loisirs et nature coexistent harmonieusement. Qui aurait cru que cette «petite anse» marécageuse deviendrait un jour un écrin de verdure au cœur de la ville?

À LIRE AUSSI

Conception graphique La Tribune, Cynthia Beaulne