Le «sport du camping» dans des lieux inusités de Sherbrooke

Par M. Hist - Musée d'histoire de Sherbrooke

Cher M. Hist,

Je me demandais si vous aviez des informations sur le camping à Sherbrooke autrefois. Y en avait-il? Quels étaient les lieux privilégiés?

Andrée-Anne

Chère Andrée-Anne,

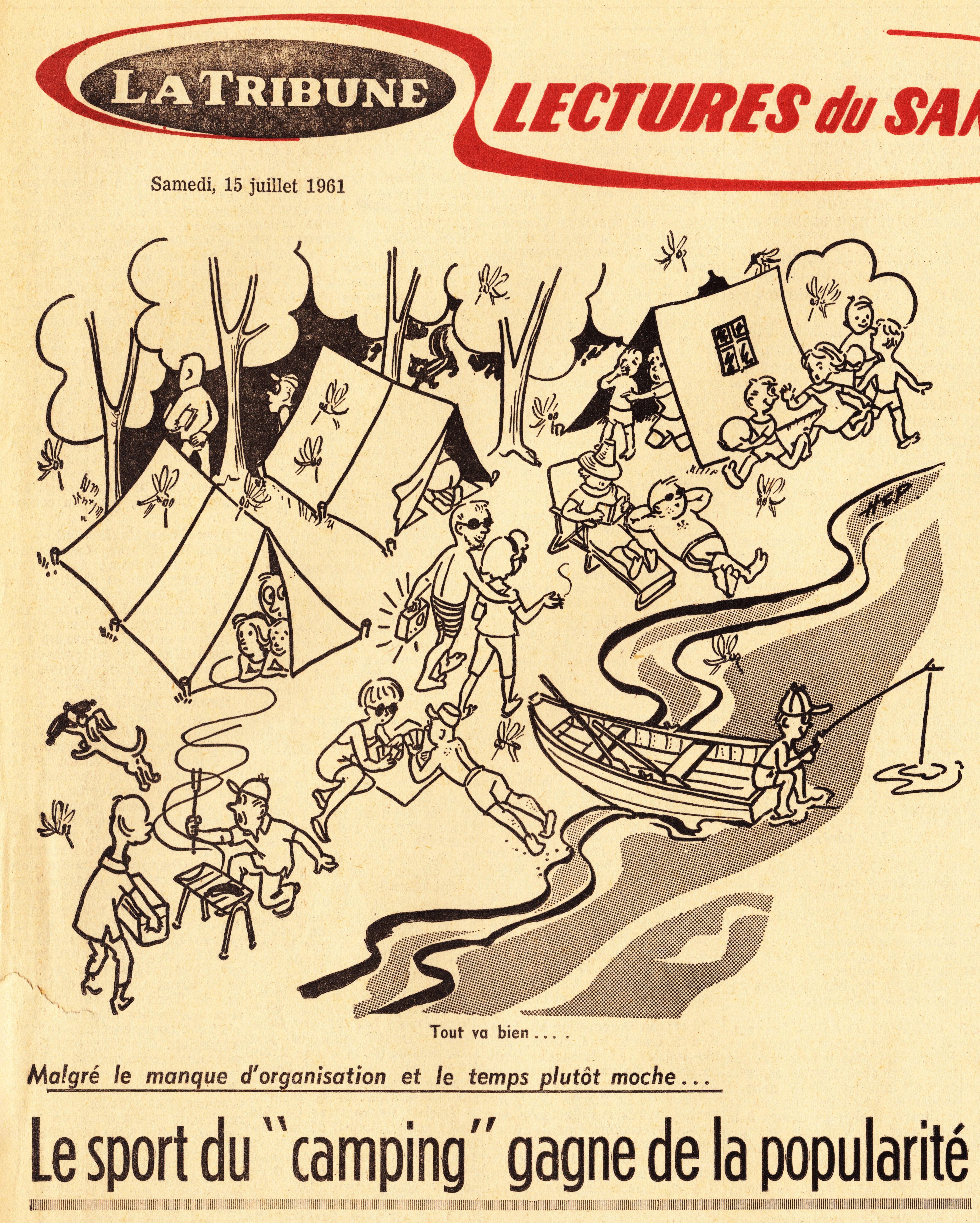

Ah, le camping… les guimauves, les tentes qui prennent dans le vent, les moustiques collants et les matelas trop minces. Un plaisir «simple», mais qui ne date pas d’hier. À Sherbrooke, on campe depuis bien plus longtemps qu’on pourrait le croire – et parfois dans des endroits plutôt surprenants!

On peut remonter à la décennie 1880 pour voir poindre les premiers adeptes de camping dans la région. À cette époque, c’est surtout autour du lac Massawippi que les choses se passent. Le bateau à vapeur May Flower y propose des excursions et… on trouve des terrains de camping sur les rives. L’aventure en plein air attire déjà, notamment les membres du Sherbrooke Boat and Canoe Club, qui organisent de temps en temps des sorties «under canvas» – autrement dit, sous la tente.

Les coins populaires? Principalement Bacon’s Bay, la pointe Perkins ou encore Woodland Bay, tous situés sur les berges du lac Massawippi. On s’y rend pour pêcher, se baigner et relaxer.

À Sherbrooke, le camping demeure rare jusqu’au 20e siècle. En 1925, la ville ne compte toujours pas de terrain officiel sur son territoire pour accueillir les campeurs, et ce, malgré les encouragements de l’Association touristique provinciale. À défaut, on improvise: lors de la foire de 1925, on réserve des espaces sur l’Exhibition Ground (les terrains de l’Exposition agricole) pour les amateurs d’auto-camping – cette nouvelle mode où l’on dort carrément dans sa voiture plutôt que de prendre une chambre d’hôtel.

Les commerçants locaux s’ajustent à l’engouement pour le «sport du camping». L’épicier W. H. Fuller, par exemple, recommande aux campeurs de l’appeler pour commander leurs conserves – sans doute la base de tout bon repas au feu de bois! Des commerces comme Edwards’ Furniture Co. offrent des hamacs suspendus pour éviter l’humidité du sol, ou encore des toiles kaki pour les plus aventuriers. Quant au réputé magasin J. S. Mitchell & Co. (Avant la Brûlerie, il y avait une quincaillerie), il devient un véritable spécialiste de l’équipement de camping: tentes, sacs à dos, lampes de poche, rien ne manque. Et ça dure jusqu’au milieu du 20e siècle.

À partir des années 1950, la popularité du camping explose dans les Cantons-de-l’Est. Le Mont-Orford devient un lieu incontournable, tout comme d’autres endroits en région, notamment le lac Trouser, le Long Pond, le lac Brompton, et, plus au sud, le camping du Havre des Îles.

Cet été, réveillez le sportif ou la sportive en vous: adonnez-vous au «sport du camping» sans culpabilité! (Photo La Tribune, 15 juillet 1961)

Cet été, réveillez le sportif ou la sportive en vous: adonnez-vous au «sport du camping» sans culpabilité! (Photo La Tribune, 15 juillet 1961)

À Sherbrooke, deux lieux sortent du lot. D’abord, le Sanctuaire de Beauvoir (eh oui!), où l’on peut camper gratuitement, que ce soit en tente ou en roulotte. Ensuite, il y a la plage des Quatre Pins, ou Four Pines Trailer Park, sur la rive nord de la rivière Magog. Dès 1957, l’endroit attire des campeurs saisonniers, certains y bâtissant même des petits chalets pour profiter de la chaleur estivale.

Le camping devient tellement populaire que des entreprises comme Sherbrooke Camping enr. rendent l’expérience plus accessible lorsqu’elles se mettent à louer de l’équipement — une excellente façon de s’y initier sans casser sa tirelire!

Et que dire des roulottes! Les premiers campeurs en roulotte s’installent parfois… sur des terrains de particuliers, enregistrés auprès du bureau touristique. Mais rapidement, des terrains organisés voient le jour, avec eau, électricité et même des restaurants. Ainsi se développent d’autres endroits plus «classiques», qui mettent la table pour les cinq campings toujours présents sur le territoire sherbrookois.

Alors, est-ce que Sherbrooke a une histoire de camping? Et comment! Des berges du lac Massawippi aux rives de la rivière Magog, on a toujours su tendre une toile, allumer un feu… et espérer qu’il ne pleuve pas. Et si vous n’êtes pas prêt à camper à l’ancienne, n’oubliez pas: il y aura toujours un hamac suspendu chez Edwards et une conserve prête à ouvrir de chez M. Fuller!

À LIRE AUSSI

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune