L'EMPREINTE D'ÉLODIE ROGEAU DANS L'HISTOIRE SHERBROOKOISE

Par M. Hist - Musée d'histoire de Sherbrooke

M. Hist,

J'entends parler du «Domaine Hale-Rogeau» et de la «ferme Rogeau» depuis quelques années, pouvez-vous nous donner des détails sur cet endroit et sur cette famille?

Carole

Chère Carole,

Vous avez bien fait de poser la question! Le «Domaine Rogeau» et la «ferme Rogeau» ne sont pas que de simples noms qu'on entend ici et là: ils sont le témoin d'une histoire riche et passionnante qui traverse les océans et les époques. Pénétrons ensemble dans l’histoire de ce havre de paix, où se cultivait aussi bien le sol que les lettres…

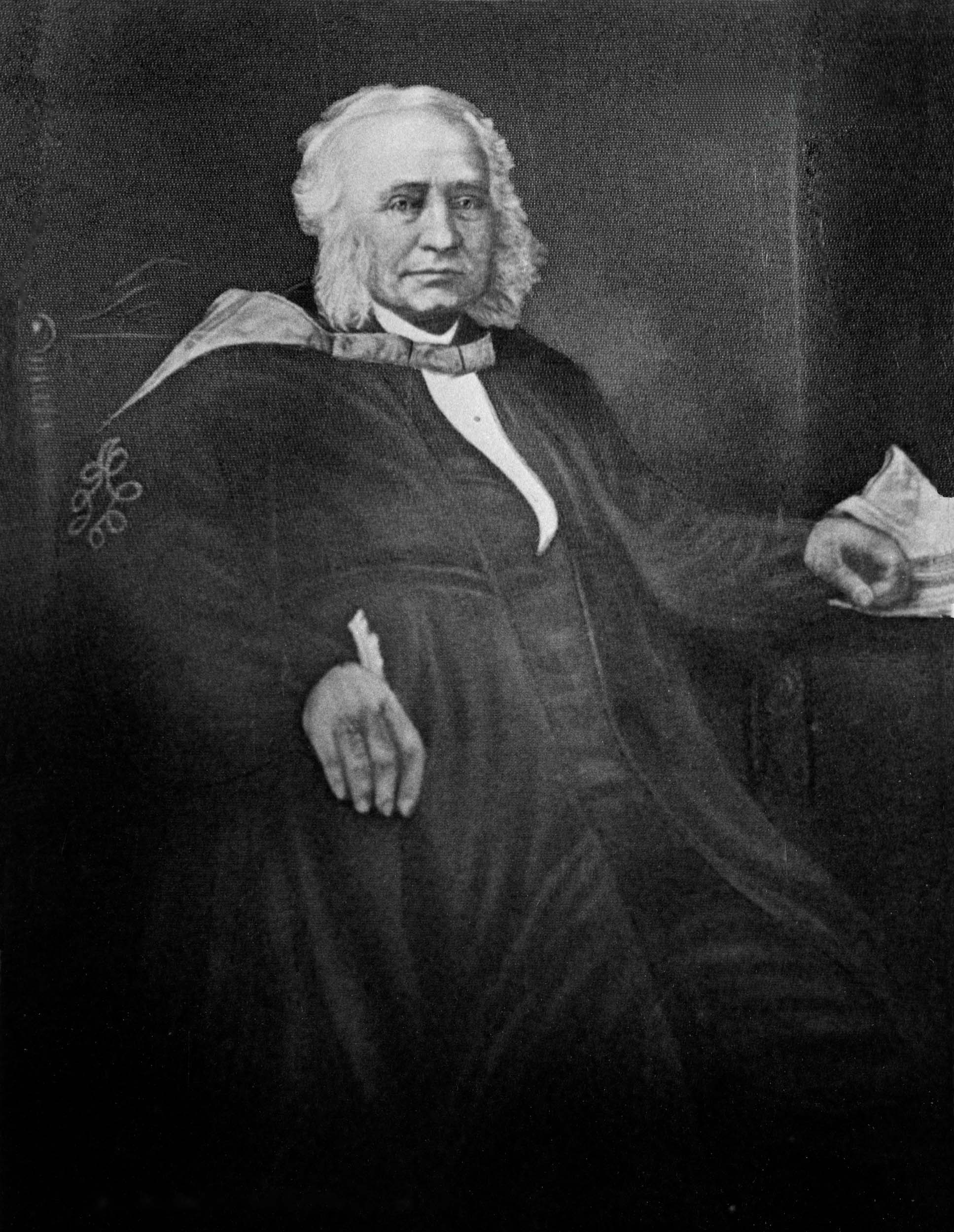

Tout commence dans les années 1830, lorsque Edward Hale aménage une belle propriété au bord du King’s Highway, qui correspond à l’actuel boulevard Queen-Victoria. Il la nomme Sleepy Hollow (oui, comme la légendaire vallée endormie des contes!). Monsieur Hale n’est pas seulement le propriétaire de l’une des fermes les plus prospères de Sherbrooke: il est aussi une personnalité importante de la ville, dont il est le député en 1841 et en 1844.

Portrait d’Edward Hale (1801-1875), citoyen s’étant illustré dans les domaines politique, économique et religieux à Sherbrooke. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Portrait d’Edward Hale (1801-1875), citoyen s’étant illustré dans les domaines politique, économique et religieux à Sherbrooke. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Pendant un siècle, cette propriété appartient à la famille Hale, mais un grand tournant se produit en 1938. C’est à ce moment que la famille Rogeau entre en scène. Originaire de Normandie, elle fuit les séquelles de la Première Guerre mondiale et s’installe d’abord à Québec, puis au Bic, avant de jeter définitivement l’ancre dans les Cantons-de-l’Est. Industriel lorsqu’il était en France, Charles-Henri Rogeau devient cultivateur et éleveur à son arrivée à Sherbrooke. Il tombe sous le charme d’une ferme de 600 acres appartenant alors à William Amherst Hale, fils d’Edward. L’acte de vente est signé en mai 1938, et la propriété adopte alors un nom plus francophone: le Val Dormant. Un clin d’œil subtil à son appellation précédente, vous l’aurez deviné!

Sur cette terre fertile, Charles-Henri Rogeau bâtit une exploitation agricole florissante. Élevage de vaches et de bœufs, production massive de foin (jusqu’à 17 000 balles par an!), rien ne lui fait peur. Mais ce n’est pas tout! En véritable visionnaire, il devient actionnaire de la Société immobilière des Cantons-de-l’Est, participant ainsi au développement du secteur où se trouve aujourd’hui la rue Rogeau.

Mais si Charles s’occupe des champs, Élodie, son épouse, sème des graines d’un autre genre. Née Élodie Schoutteten, elle accompagne son mari dans cette aventure transatlantique, bien que l’idée d’un changement de continent ne l’enchante guère au départ. Mais loin de se laisser abattre, elle trouve une mission à la hauteur de ses aspirations: la promotion du français, de la littérature et de l’histoire de la Nouvelle-France.

En littérature, en culture et dans la défense de la langue française, Élodie Schoutteten Rogeau transmet ses passions dans sa région d’adoption. (Photo Fonds de la famille Rogeau, Mhist)

En littérature, en culture et dans la défense de la langue française, Élodie Schoutteten Rogeau transmet ses passions dans sa région d’adoption. (Photo Fonds de la famille Rogeau, Mhist)

Dès 1938, elle s’implique activement dans la Bibliothèque nationale à Sherbrooke, dont elle contribue largement à l’expansion. Elle décroche un diplôme en bibliothéconomie à l’Université de Montréal, elle écrit, elle enseigne, elle donne des conférences. Sous le pseudonyme de Claude France, elle publie des chroniques dans le journal La Tribune, clamant haut et fort son amour pour la langue française et sa fierté d’appartenir à cette terre d’accueil.

Pendant trente ans, elle s’investit dans plusieurs cercles littéraires, notamment le Cercle Marguerite Bourgeoys. Ses discours passionnés sur le rôle des femmes dans la construction d’une nation font mouche.

Selon elle, les femmes ne doivent pas se contenter d’être des figures discrètes du foyer, mais plutôt s’affirmer et influencer la société par leurs idées et leurs engagements.

Élodie Rogeau participe activement aux activités du cercle Marguerite Bourgeoys, un cercle littéraire exclusivement réservé aux femmes depuis 1915. (Photo Fonds du Cercle Marguerite Bourgeoys, Mhist)

Élodie Rogeau participe activement aux activités du cercle Marguerite Bourgeoys, un cercle littéraire exclusivement réservé aux femmes depuis 1915. (Photo Fonds du Cercle Marguerite Bourgeoys, Mhist)

Érudite, philanthrope et infatigable défenseuse de la langue française, Élodie Rogeau a laissé une empreinte indélébile sur Sherbrooke et bien au-delà. Son héritage perdure dans les institutions culturelles et dans l’esprit de ceux qui, encore aujourd’hui, s’efforcent de faire briller la langue et l’histoire du Québec.

Alors, chère lectrice, vous saurez que ces noms cachent bien plus qu’une simple terre agricole. Ils racontent une épopée familiale, un combat pour la langue et une passion indéfectible pour l’histoire. Et qui sait? Peut-être que dans quelques décennies, une autre personne curieuse posera la même question et que cette histoire continuera de se transmettre!

À LIRE AUSSI

Conception graphique La Tribune, Cynthia Beaulne