LES LAMPADAIRES DES MAIRES

Bonjour,

On m’a dit qu’à une certaine époque, la Ville de Sherbrooke installait deux lampadaires devant la maison des maires nouvellement élus. On m'a aussi dit que le maire Trudeau habitait sur la rue Sanborn et que les lampadaires sont toujours en place aujourd'hui.

Pouvez-vous confirmer cette pratique de la Ville de Sherbrooke et existe-t-il d'autre endroits où l'on peut trouver ces fameux lampadaires?

Simon

Cher Simon,

Merci à vous pour cette excellente question, d’autant plus que vous avez raison! Laissez-moi apporter l’éclairage qu’elle mérite!

Pendant plusieurs décennies, la Ville de Sherbrooke a suivi une tradition singulière: l'installation de deux lampadaires devant la résidence du maire nouvellement élu. Cette pratique, bien que tombée en désuétude, a laissé quelques traces dans le paysage urbain de la ville.

La tradition de signaler la résidence du maire à l'aide de lampadaires semble avoir des origines montréalaises. En effet, à partir des années 1860, Montréal installe de tels éclairages devant les maisons de ses premiers magistrats. Sherbrooke adopte cette coutume quelques décennies plus tard, au tournant des années 1920. Comment l’expliquer?

Sherbrooke, comme beaucoup de villes de son époque, connaît une expansion rapide de son réseau électrique dans les années 1920. L'inauguration à la fin de la décennie de la centrale électrique de Westbury, d'une capacité de 5000 KVA, marque une véritable apogée dans le développement du système électrique municipal.

C'est dans ce contexte que la commission de l'Électricité de la Ville de Sherbrooke prend la décision officielle d'installer deux lampadaires devant la demeure du maire en fonction.

De la même manière que les maires ont amené, par leur action politique, l’électricité dans de plus en plus de foyers de la ville, le conseil municipal offre en retour l’éclairage électrique devant les foyers des magistrats.

Portrait de Joseph-Sylvini Tétreault, maire de Sherbrooke entre 1928 et 1930. Il est l’un des premiers maires à avoir bénéficié d’une paire de lampadaires électriques offerts pour saluer son mandat. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Portrait de Joseph-Sylvini Tétreault, maire de Sherbrooke entre 1928 et 1930. Il est l’un des premiers maires à avoir bénéficié d’une paire de lampadaires électriques offerts pour saluer son mandat. (Photo Collection du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Le 19 juin 1928, le journal La Tribune annonce que les lampadaires seront posés devant les maisons des anciens maires Brault et Edwards, ainsi que devant la demeure du maire en exercice, Joseph-Sylvini Tétreault. Ces lampadaires ne sont pas communs: ils arborent un écusson de la ville, marquant leur caractère officiel.

Les lampadaires des maires arboraient l'écusson de la ville.

Les lampadaires des maires arboraient l'écusson de la ville.

Il est rapporté à l'époque que chaque lampadaire coûte 110$. Ce n'est pas une dépense négligeable, surtout si l'on considère que la ville ne compte alors qu'environ 530 lampadaires sur l'ensemble de son territoire!

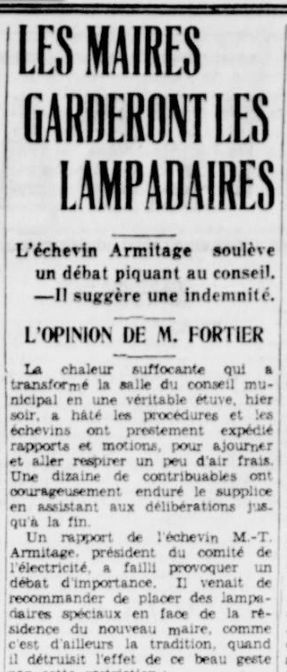

En 1934, un débat s'engage au conseil municipal. Une proposition suggère de ne placer ces lampadaires que devant la maison du maire en exercice et seulement pour la durée de son mandat. Une fois celui-ci terminé, les lampadaires seraient retirés et réinstallés devant la demeure du nouveau maire. Cette idée, bien que rationnelle sur le plan économique, est rejetée par le conseil (La Tribune, 6 juin 1934).

À peine six ans après leur mise en place, il est question de retirer aux anciens maires leurs lampadaires honorifiques une fois leur mandat achevé. Une proposition qui sera balayée par le conseil municipal. (Photo La Tribune, 6 juin 1934)

À peine six ans après leur mise en place, il est question de retirer aux anciens maires leurs lampadaires honorifiques une fois leur mandat achevé. Une proposition qui sera balayée par le conseil municipal. (Photo La Tribune, 6 juin 1934)

La tradition perdure jusqu'en 1983, année où elle est brisée de manière définitive par Jean-Paul Pelletier. Ce dernier, nouvellement élu, refuse qu'on installe des lampadaires devant son domicile situé sur la rue de Portland. Selon ce que rapporte La Tribune du 17 mai 1983, il juge cette coutume inutile et la qualifie même de «quétainerie»!

Malgré la disparition de cette coutume, quelques-uns de ces lampadaires existent toujours à Sherbrooke. Souvent à l’ignorance même des propriétaires, ils sont visibles sur la rue Prospect, sur la rue du Québec, sur la rue Bouchette, sur la rue Short, sur la rue Victoria ou encore sur la rue Sanborn, à l’ancien domicile du maire Alphonse Trudeau. Le coût de leur retrait, estimé entre 500 et 600 dollars par paire, a souvent découragé la Ville de les enlever. Ainsi, ces vestiges du passé municipal de Sherbrooke demeurent, rappelant une époque où le maire était littéralement mis en lumière!

À LIRE AUSSI

Conception graphique La Tribune, Cynthia Beaulne