Les secrets du parc Lucien-Blanchard

Les secrets du parc Lucien-Blanchard

Cher M. Hist,

J’ai passé une grande partie de mon été au parc Blanchard, je suis étonné qu’on n’en parle pas plus souvent. Quelle est son histoire?

Léonard

Cher Léonard,

Vous avez bien raison, le parc Lucien-Blanchard mérite qu’on le raconte! Aujourd’hui, il est synonyme de volleyball de plage, de baignade en eaux libres et de journées ensoleillées au bord de la rivière Magog. Mais derrière ses airs de grand terrain de jeu urbain, ce lieu cache une histoire intimement liée à la vie paroissiale, aux loisirs d’été et même… à la qualité de l’eau!

Dans les années 1950, on ne parlait pas encore du parc Blanchard, mais de la plage Saint-Esprit. Tout tourne alors autour de la paroisse du Saint-Esprit, fondée par le curé Lucien Blanchard. Ce prêtre, qui a marqué sa communauté, voulait un endroit où les familles et les jeunes pourraient se retrouver.

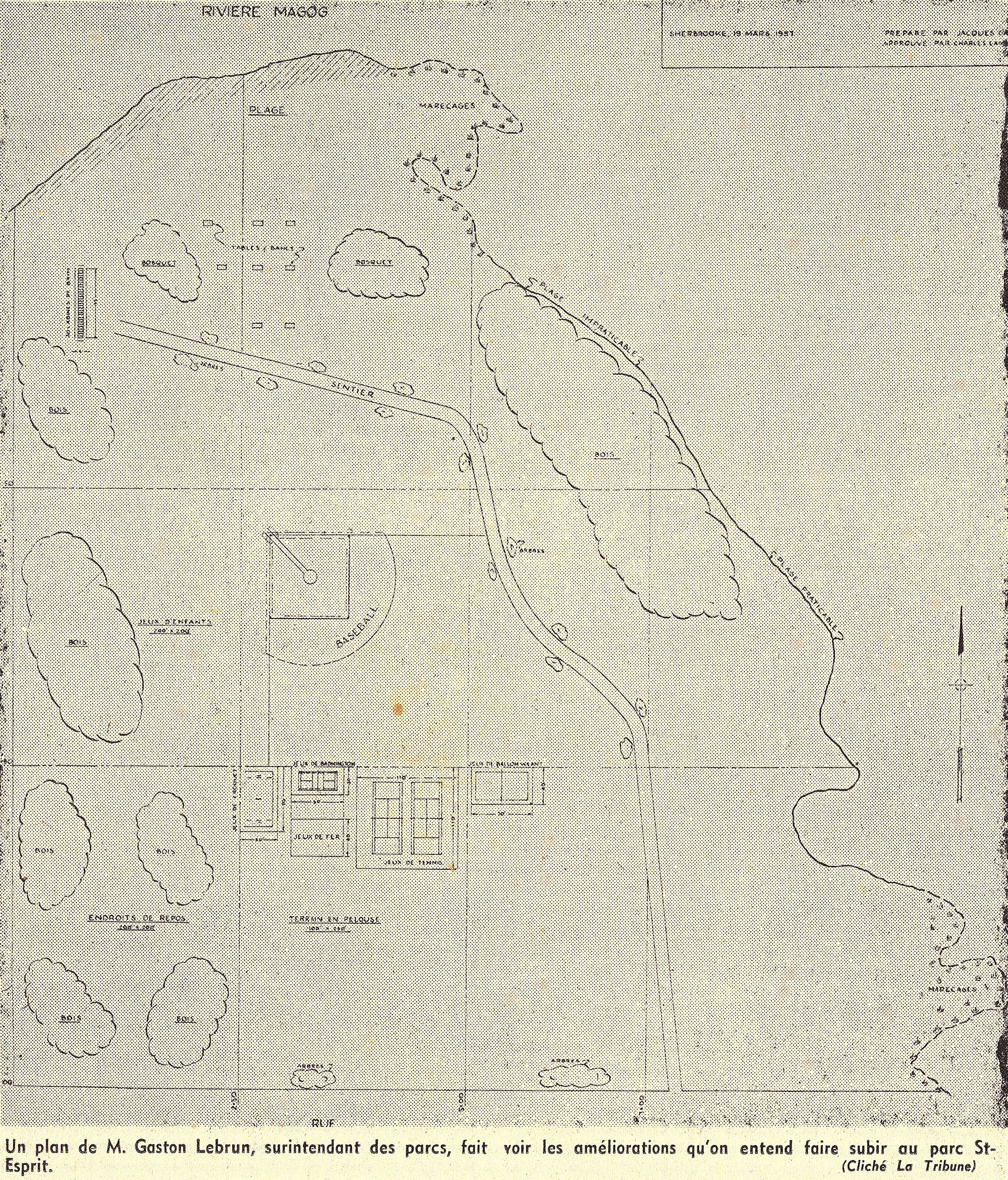

Terrains de tennis, de baseball, de badminton, espaces de pique-nique… Le plan de Gaston Lebrun, surintendant des parcs de la Ville de Sherbrooke, donne à voir une vision ambitieuse pour l’aménagement du parc en 1957. (Photo La Tribune, 6 avril 1957)

Terrains de tennis, de baseball, de badminton, espaces de pique-nique… Le plan de Gaston Lebrun, surintendant des parcs de la Ville de Sherbrooke, donne à voir une vision ambitieuse pour l’aménagement du parc en 1957. (Photo La Tribune, 6 avril 1957)

Dès la fin de la décennie, des pique-niques et des activités de jeunesse sont organisés sur ce terrain naturel en bord de rivière. En 1957, on aménage officiellement l’espace, persuadé qu’il deviendra «le plus beau parc de la ville». On n’y va pas à moitié: avec ses 518 000 pieds carrés, le nouveau site est même plus vaste que le parc Jacques-Cartier. Il n’a d’égal que le parc Victoria. On installe des cabines de plage, on y nage, on y joue, bref: on profite d’un grand espace de loisir en pleine ville.

Au fil des ans, le lieu gagne en popularité. Sa localisation à quelques kilomètres à l’ouest du centre-ville le rend facilement accessible et sa situation en bordure de la rivière Magog le transforme en point de convergence pour des activités en tout genre. Mais, comme souvent avec les espaces aquatiques urbains, la question de la pollution finit par se poser.

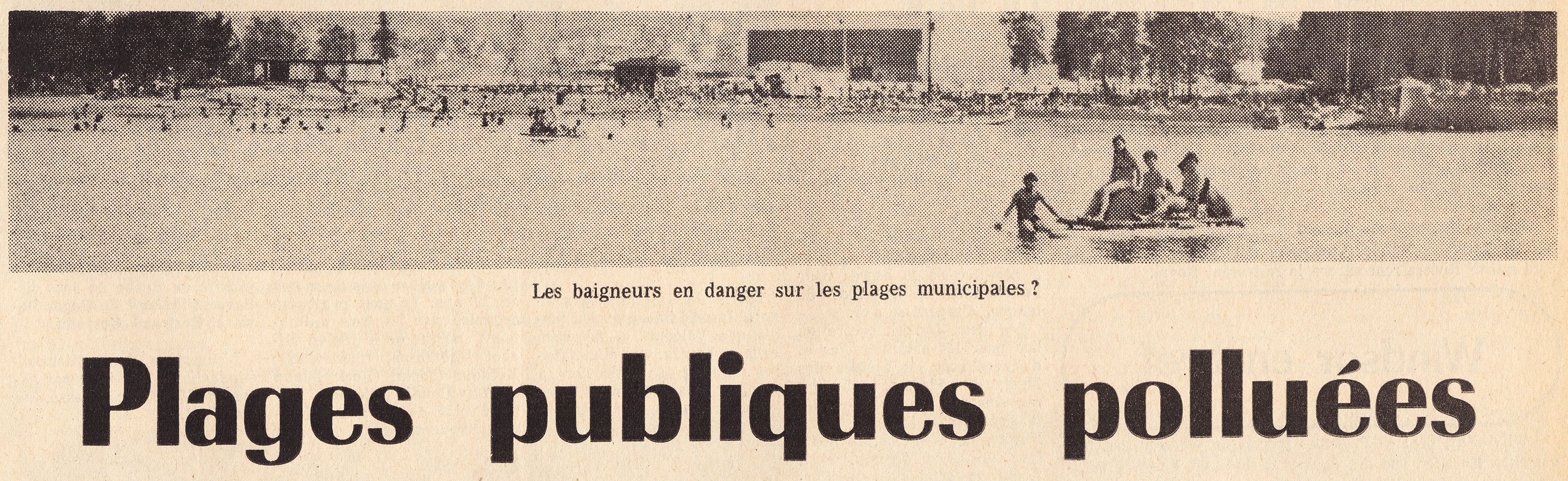

(Photo La Tribune, 3 août 1971)

(Photo La Tribune, 3 août 1971)

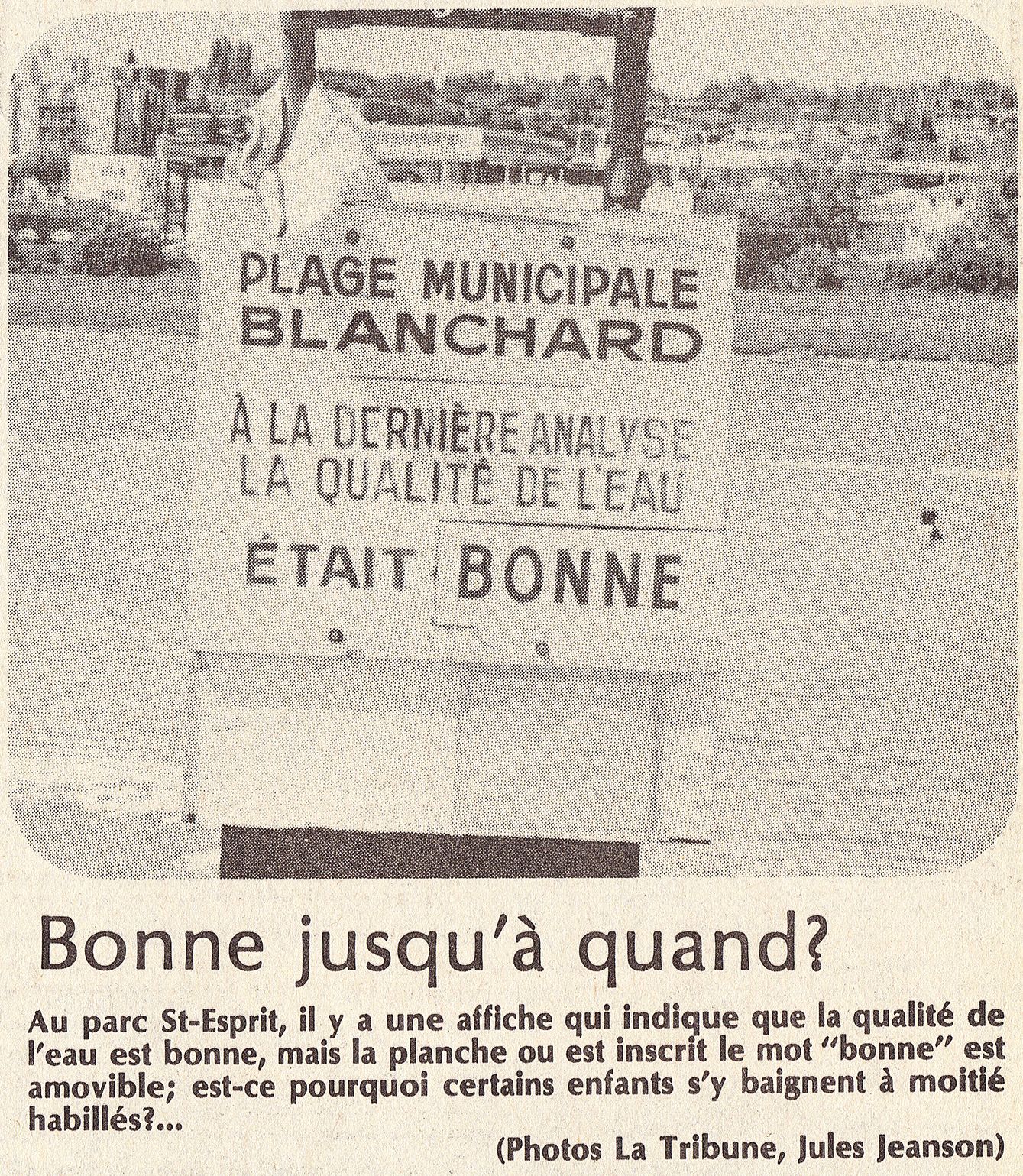

Au début des années 1970, une nappe d’huile échappée d’un égout municipal vient troubler les baigneurs. Dans le même temps, des étudiants de l’Université de Sherbrooke effectuent des tests bactériens et découvrent des taux pour le moins inquiétants. Les résultats font jaser: l’eau de la plage Saint-Esprit n’est pas toujours de qualité exemplaire. Loin de se décourager, la population et les autorités se retroussent les manches. Le conseil municipal adopte des mesures pour améliorer la qualité de l’eau, les riverains organisent des mini-corvées et les analyses se multiplient afin de rassurer les utilisateurs. C’est d’ailleurs dans la décennie 1970 que l’on commence à désigner plus fréquemment le secteur comme la plage Blanchard. Et pour ne pas oublier son histoire, le parc finit par prendre officiellement le nom du curé Lucien Blanchard (1918-1997).

Avec des tests fréquents et une attention accrue envers les sources de pollution, la qualité de l’eau aux abords de la plage Blanchard se maintient d’année en année. (Photo La Tribune, 7 juillet 1977)

Avec des tests fréquents et une attention accrue envers les sources de pollution, la qualité de l’eau aux abords de la plage Blanchard se maintient d’année en année. (Photo La Tribune, 7 juillet 1977)

Les efforts pour améliorer la qualité de l’eau portent fruit. Dans les années 1980, la baignade gagne en popularité et le site se dote d’une nouvelle vitrine éducative. En 1988, on inaugure la Maison de l’Eau, une petite bâtisse qui combine boutique et centre d’interprétation de la faune des rives. On y présente des expositions sur les reptiles et les amphibiens de la région, histoire de rappeler que la rivière Magog n’est pas seulement un terrain de jeu, mais aussi un milieu de vie riche et fragile.

Aujourd’hui, le parc Lucien-Blanchard reste fidèle à sa mission d’origine: être un lieu de rassemblement, de plein air et de détente. On peut toujours s’y baigner durant la saison estivale, jouer au volleyball de plage, profiter de la verdure ou simplement s’arrêter pour contempler la rivière.

Alors, la prochaine fois que vous pique-niquerez sur ses pelouses ou que vous piquerez une tête dans la rivière, souvenez-vous que ce parc a vu défiler un prêtre bâtisseur, des baigneurs audacieux, des étudiants testeurs d’eau et, surtout, des générations de familles. Comme quoi, même une simple plage urbaine peut raconter une grande histoire. Et si vous vous demandez encore pourquoi on n’en parle pas plus souvent, la réponse est simple: les habitués du parc Lucien-Blanchard gardent peut-être le secret pour eux… histoire d’être sûrs d’avoir toujours une bonne place au soleil!

À LIRE AUSSI

RETROUVEZ TOUTES LES CHRONIQUES DE M. HIST ICI

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune