L'ESTRIE, PIONNIÈRE

DES PÂTES ET PAPIERS

Par M. Hist - Musée d'histoire de Sherbrooke

Cher M. Hist,

Plusieurs villes sont reconnues pour leurs pâtes et papiers. Par contre, est-ce que je me trompe ou l’utilisation de la pulpe de bois pour le papier viendrait de la région?

Thomas

Cher Thomas,

Ah, l’odeur de la fabrication des pâtes et des papiers! Si vous avez déjà mis les pieds près d’une usine en activité, vous savez de quoi je parle. Un parfum âcre, qui s’accroche aux narines et raconte l’histoire d’une industrie qui façonne encore à ce jour le paysage et l’économie de l’Estrie. Alors, pour répondre à votre question: non, vous ne vous trompez pas! La région de Sherbrooke, comme les Cantons-de-l’Est, a bel et bien été une pionnière dans l’utilisation de la pulpe de bois dans la fabrication du papier.

Pourquoi Sherbrooke? Située au confluent des rivières Magog et Saint-François, la ville dispose de l’énergie hydraulique nécessaire pour alimenter les usines et faciliter le transport des matières premières. Dès le début du 20e siècle, les notables sherbrookois rêvent d’y établir une industrie du papier. Il faut cependant attendre en 1849 pour voir ce rêve se concrétiser avec la Paper Mills de William Brooks, installée près des barrages de la rivière Magog. Malgré quelques mésaventures – notamment des incendies qui obligent à reconstruire et moderniser les installations – l’usine se transforme autour de 1860 sous l’impulsion de la Angus & Logan. Grâce à une production d’environ deux tonnes de papier par jour, surtout destinée au marché américain avide de papier à l’aube de la Guerre de Sécession, Sherbrooke s’illustre sur la scène internationale.

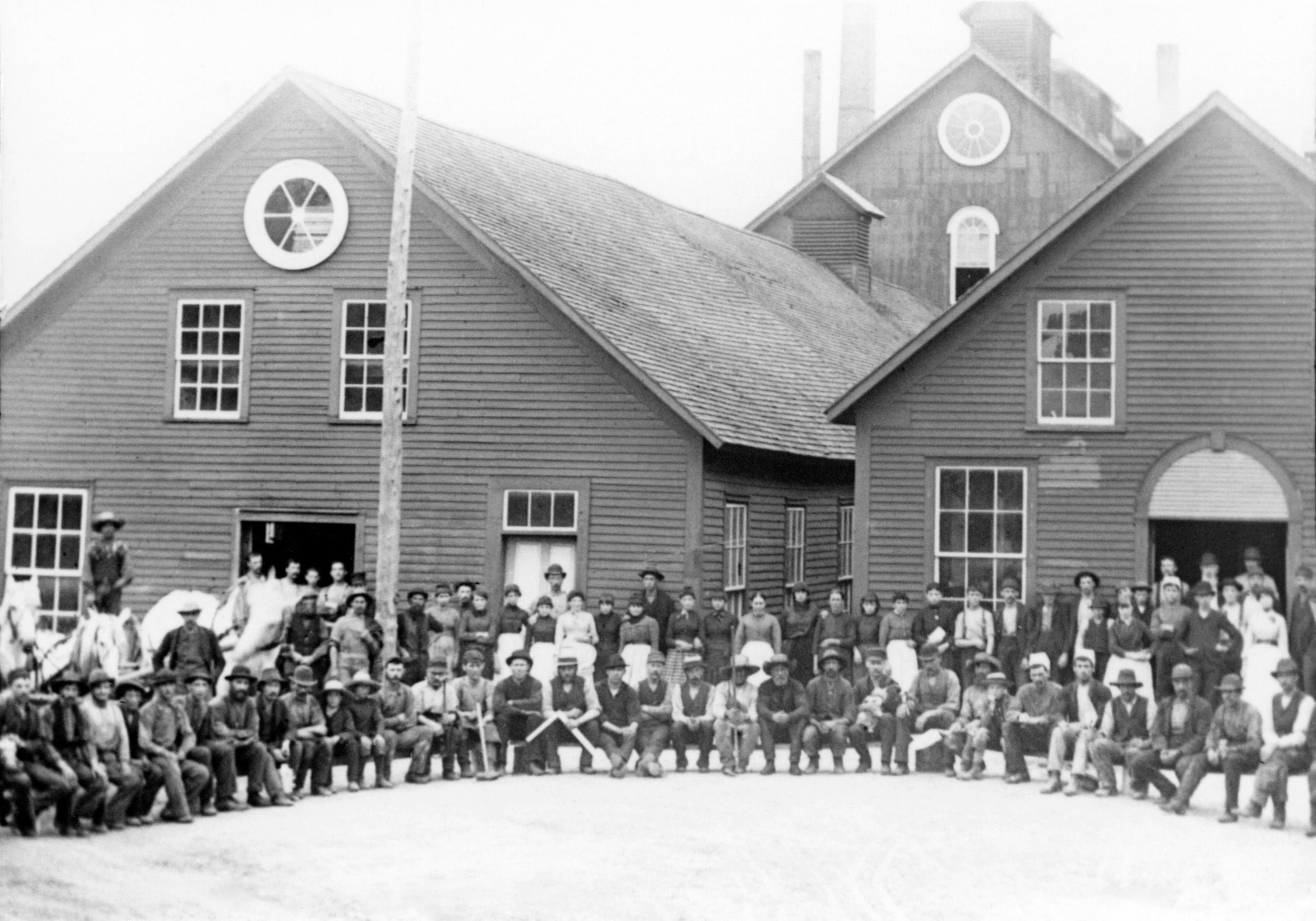

Groupe de travailleurs de la Kingsey Falls Paper Mill, en 1890. (Photo Fonds du Musée d’histoire de Sherbrooke)

Groupe de travailleurs de la Kingsey Falls Paper Mill, en 1890. (Photo Fonds du Musée d’histoire de Sherbrooke)

À ses débuts, le papier est fabriqué à partir de chiffons, de paille et de vieux papiers recyclés. Sans vouloir faire un cours de chimie, les ballots de tissus sont trempés dans des solutions alcalines avant d’être broyés en une pâte qui, une fois séchée, devient du papier. Mais cette ressource coûteuse et limitée finit par poser problème. C’est ici que l’Estrie se démarque: elle devient l’un des berceaux de l’innovation dans l’usage de la pâte forestière!

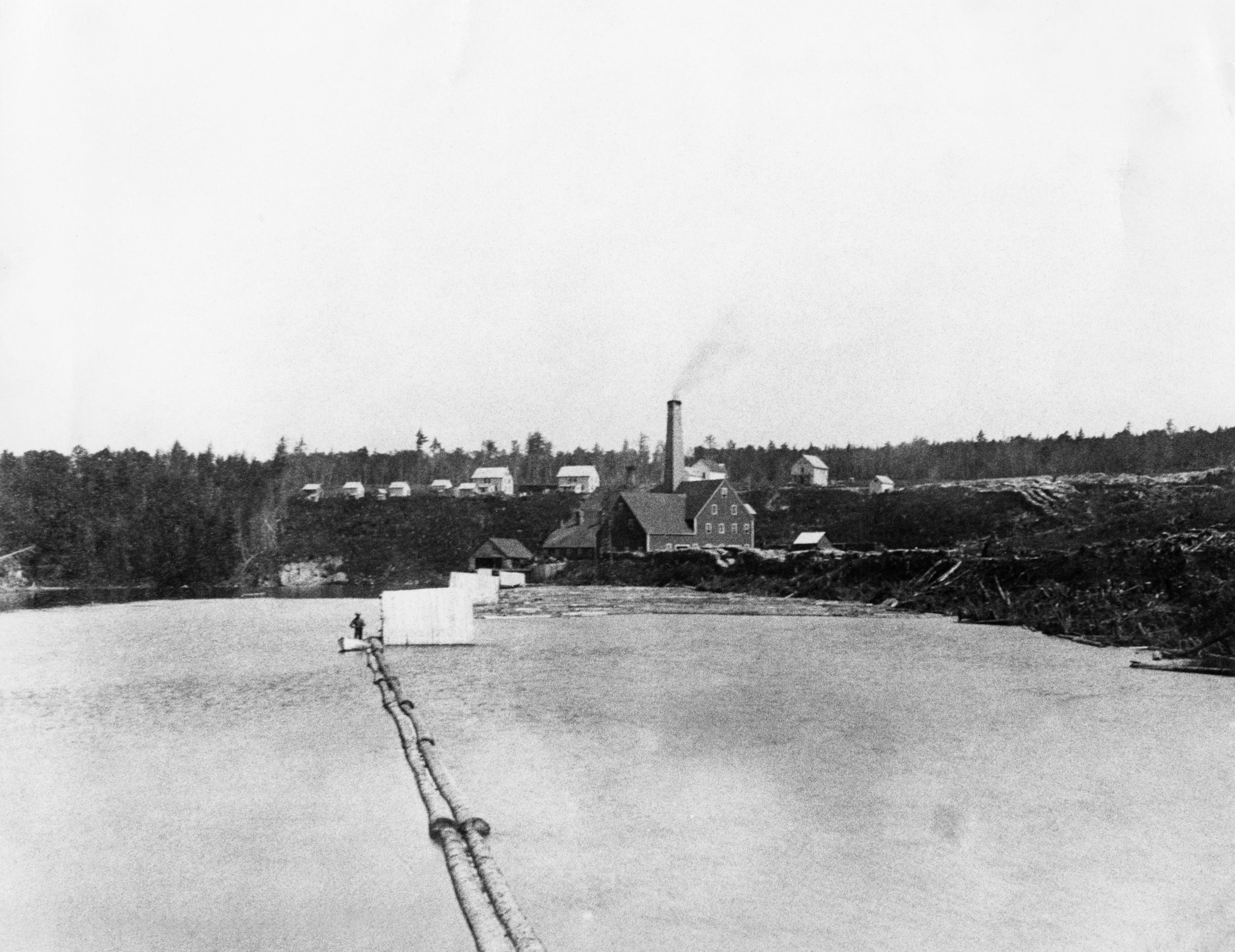

Toujours en activité à Sherbrooke, la Angus & Logan se tourne quand même vers une autre localité de l’Estrie, Windsor, dès les années 1860, pour y lancer une nouvelle papetière et expérimenter un tout nouveau procédé dans la composition du papier: l’utilisation de la pulpe de bois. Une révolution!

Au début des années 1880, la Angus & Logan de Sherbrooke ferme ses portes. Si Thomas Logan continue ses activités florissantes du côté de Windsor, son partenaire William Angus part plutôt de son côté et fonde une usine qui sera à l’origine même d'East Angus.

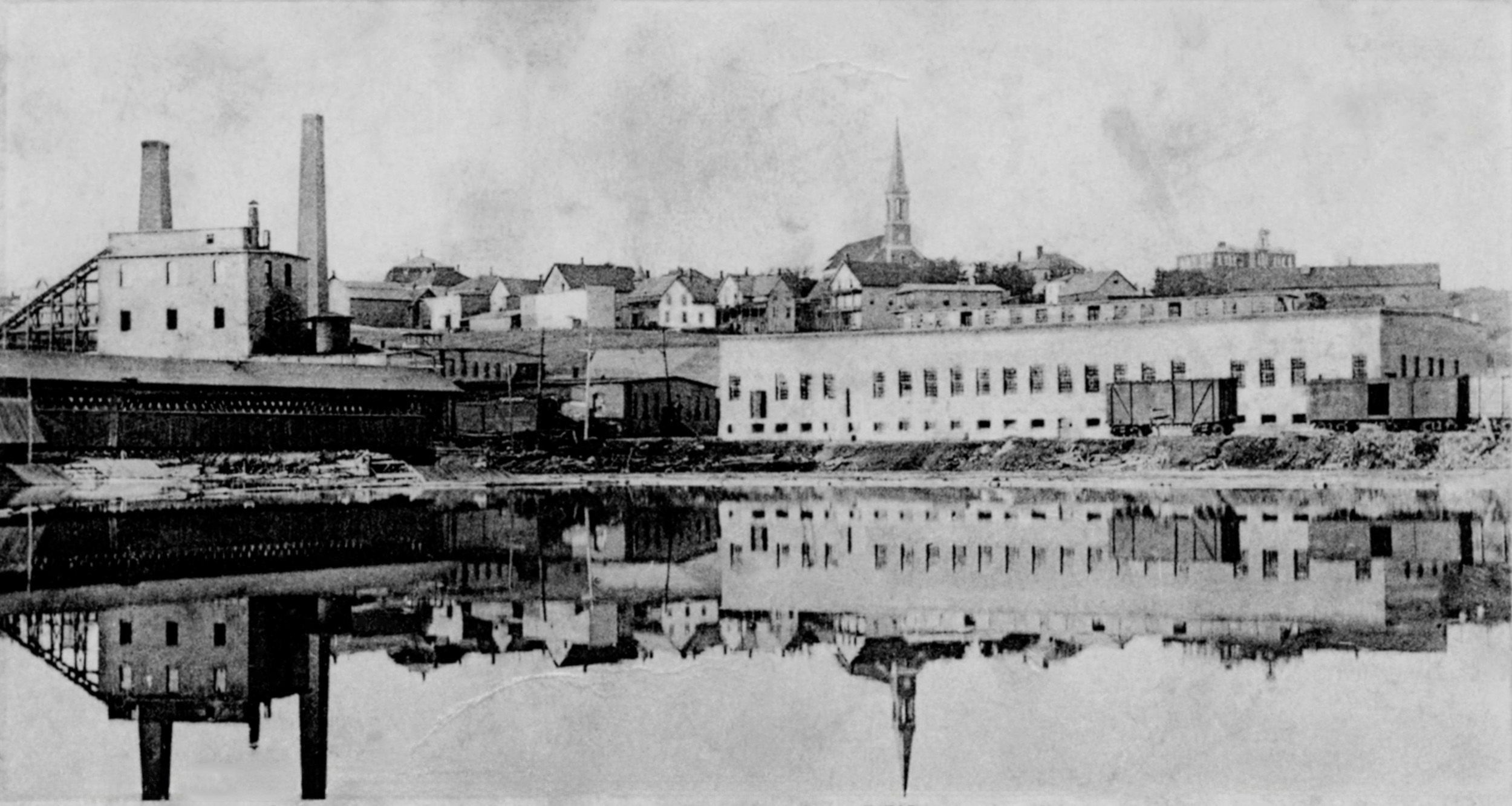

Est-ce la fin de l’aventure du papier à Sherbrooke? On pourrait dire que oui… quoique sur le grand territoire de la ville actuelle, une précision importante s’impose. À Bromptonville, l’ancêtre de Kruger s’établit sous l’impulsion d’Edmund William Tobin. Déjà propriétaire d’un moulin à bois, il rêve de construire une usine à papier… Dès 1901, ce sera chose faite grâce au prêt municipal de 25 000$ qui lui est concédé! L’usine connaît un revers majeur en 1948 lors d’une inondation catastrophique, mais Kruger la rachète en 1950 et la relance avec un succès éclatant.

Sir Wilfrid Laurier à la résidence de Monsieur Edmund William Tobin à Bromptonville. Dans la première rangée, Sir Wilfrid Laurier; le deuxième à sa droite, M. Tobin, en 1910. (Photo Fonds Louis-Philippe Robidoux, Musée d’histoire de Sherbrooke)

Sir Wilfrid Laurier à la résidence de Monsieur Edmund William Tobin à Bromptonville. Dans la première rangée, Sir Wilfrid Laurier; le deuxième à sa droite, M. Tobin, en 1910. (Photo Fonds Louis-Philippe Robidoux, Musée d’histoire de Sherbrooke)

De la Paper Mills de Sherbrooke aux géants comme Kruger et Domtar, l’industrie des pâtes et papiers en Estrie connaît des hauts et des bas, des incendies, des inondations, des fermetures... mais aussi des renaissances spectaculaires.

Aujourd’hui encore, la présence de ces industries dans la région témoigne du rôle clé qu’a joué l’Estrie dans l’histoire du papier au Québec.

Alors oui, cher Thomas, l’Estrie n’a pas simplement suivi la vague: elle y a activement participé. Et si un jour, vous croisez cette odeur inimitable en vous promenant près d’une vieille usine, souvenez-vous qu’elle porte en elle une longue tradition industrielle qui rajoute des pages encore à ce jour dans nos livres papiers!

À LIRE AUSSI

Conception graphique La Tribune, Cynthia Beaulne