Petite histoire des exécutions à la prison Winter

Cher M. Hist,

J’ai vu cette semaine le lancement du parcours audio-théâtrale Radcliff, dans le quartier de l’ancienne prison Winter. J’en ai compris que Radcliff était un ancien bourreau à Sherbrooke. Est-ce qu’il y a eu beaucoup d’exécutions à Sherbrooke? Comment est-ce que cela se passait? Merci

Maxime

Excellente question – un brin macabre, certes, mais ô combien fascinante quand on s’intéresse à notre histoire locale. Cœurs sensibles, nous nous excusons à l’avance.

Commençons par rappeler que la prison commune de Sherbrooke, appelé localement la prison Winter (car elle est située sur la rue du même nom) accueille son premier détenu à l’automne 1869. Il s’agit d’une prison de droit commun; toutefois à l’époque la coutume veut que les criminels soient jugés – et exécutés, s’il y a lieu – dans le district judiciaire où le crime a été commis. Ainsi, six exécutions ont lieu à la prison Winter de Sherbrooke entre 1880 et 1932. Il s’agit là d’évènements d’une gravité exceptionnelle, et d’une fréquence rare.

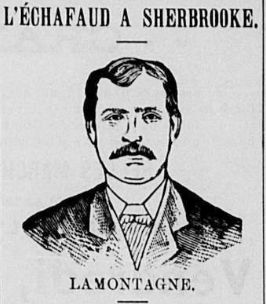

Le Progrès de l’Est de décembre 1890 annonce la présence de l’échafaud à la prison Winter. Cette semaine-là, deux prisonniers seront exécutés par le bourreau John Radcliff. (Photo Le Progrès de l’Est, Sherbrooke, 19 décembre 1890)

Le Progrès de l’Est de décembre 1890 annonce la présence de l’échafaud à la prison Winter. Cette semaine-là, deux prisonniers seront exécutés par le bourreau John Radcliff. (Photo Le Progrès de l’Est, Sherbrooke, 19 décembre 1890)

Le 10 décembre 1880, à 8h10 du matin, William Gray devient le premier détenu local à être exécuté par pendaison, dans la cour de la prison… Pierre Albert St-Pierre en sera le dernier en 1932.

Contrairement aux pendaisons publiques qui pouvaient jadis attirer les foules, les exécutions tenues à Sherbrooke sont réservées à un cercle restreint: policiers, médecins, ministres du culte et, parfois, quelques journalistes. Les curieux peuvent bien faire une demande à la cour pour assister à l’exécution, mais, avec le temps, ces permissions se font de plus en plus rares. La pendaison devient un acte solennel, entouré de rituels bien huilés.

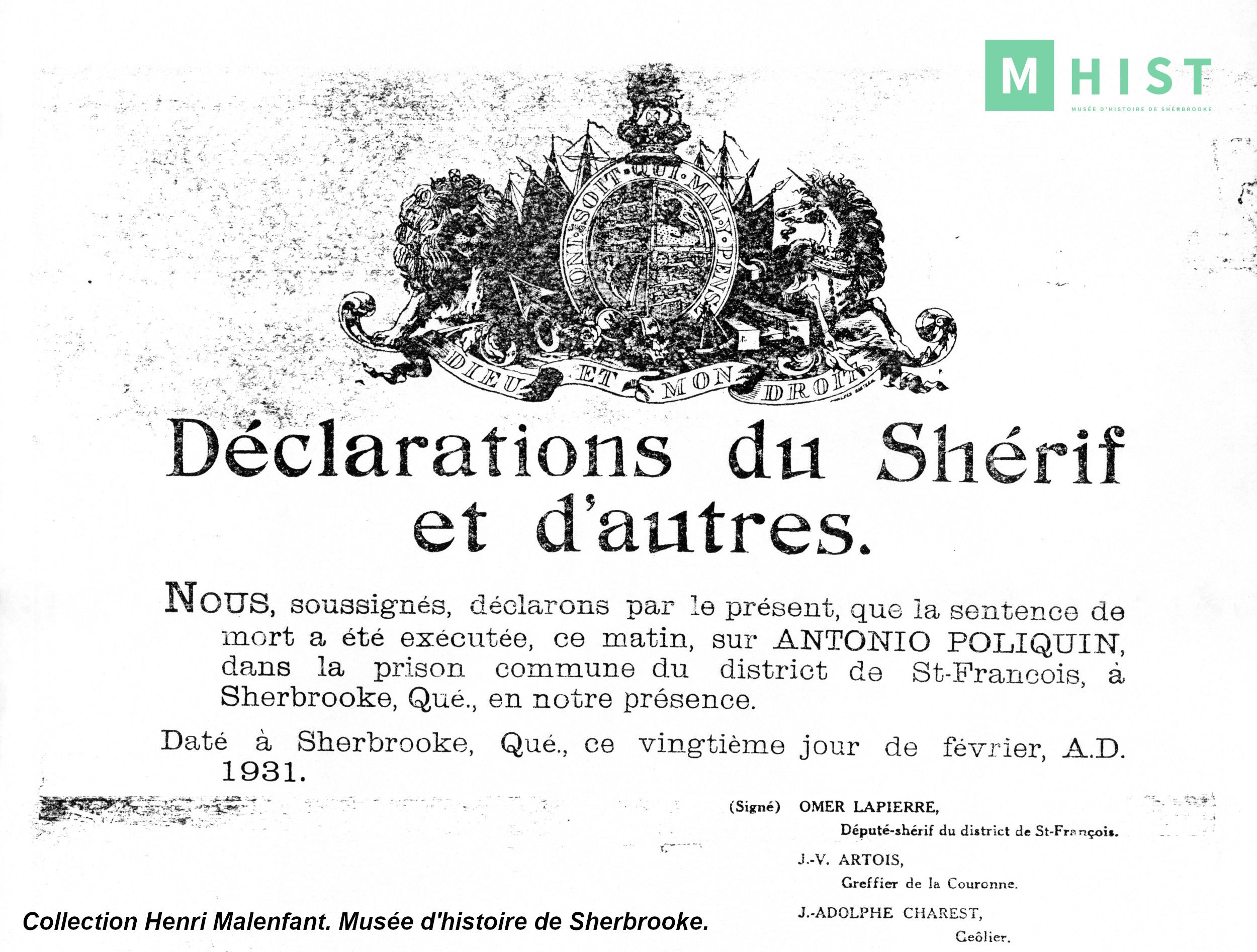

Extrait d’archives sur l’exécution d’Antonio Poliquin en février 1931. (Photo Collection Henri Malenfant, Musée d’histoire de Sherbrooke)

Extrait d’archives sur l’exécution d’Antonio Poliquin en février 1931. (Photo Collection Henri Malenfant, Musée d’histoire de Sherbrooke)

À partir de la fin du 19e siècle, le Canada fait tout pour progressivement «dépubliciser» ces événements: fini le spectacle, place au silence et à la gravité. Il n’en demeure pas moins que les journaux de l’époque détaillent à la minute près l’ensemble des éléments comme s’il s’agit d’un spectacle!

Dans le rituel, la condamnation à mort s’accompagne de certains «privilèges». Le détenu dispose de sa propre cellule, peut recevoir des dernières visites, porter ses propres vêtements… et même choisir (dans une certaine mesure) son déjeuner final. Car oui, le fameux dernier repas est souvent un petit-déjeuner. Pas de festin gargantuesque ici: pain, œufs, viande, café ou thé. À Sherbrooke, on ne retrouve pas de preuve qu’on ait offert alcool ou narcotiques, bien que ça se faisait parfois ailleurs pour… «adoucir» le passage.

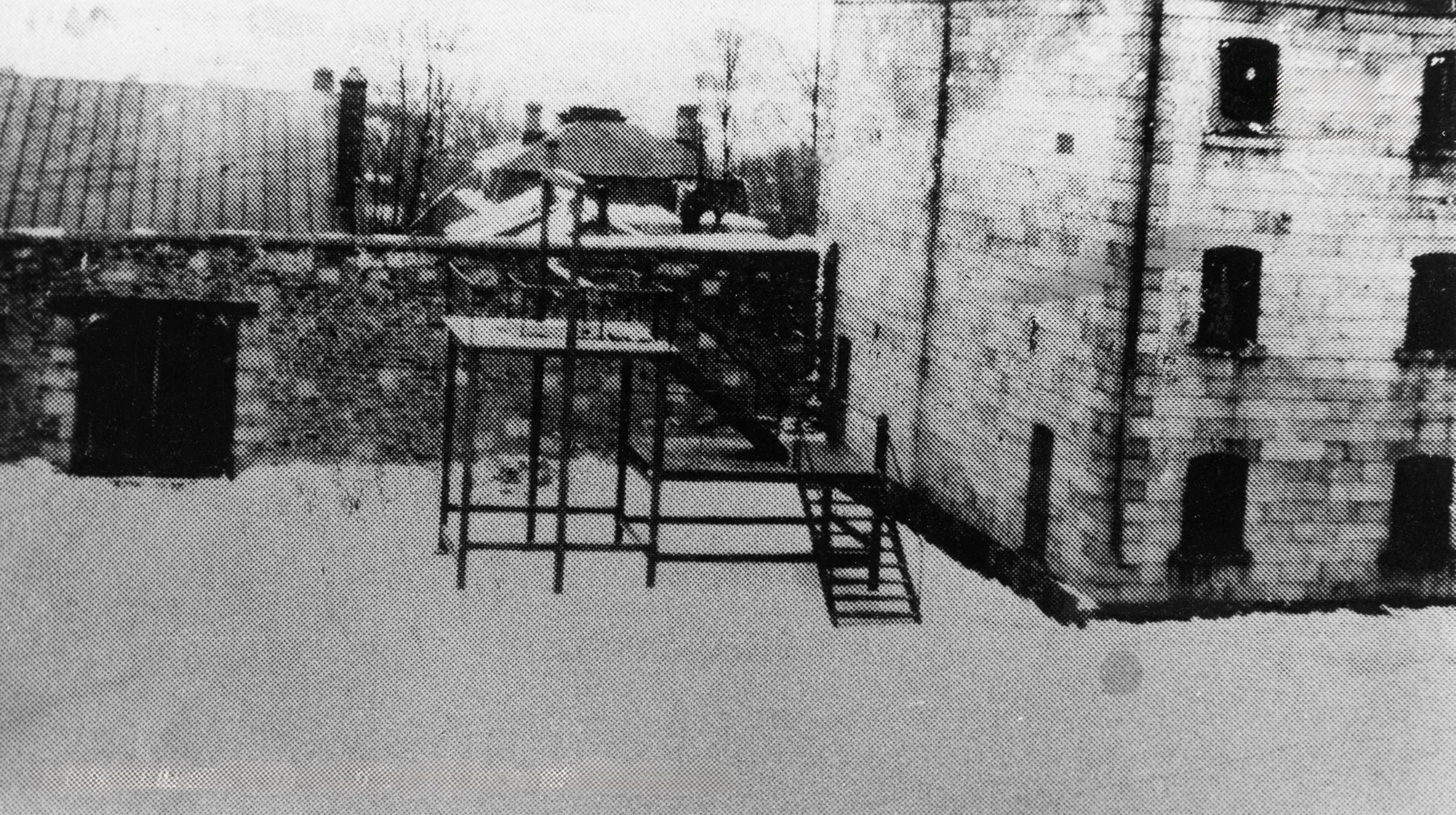

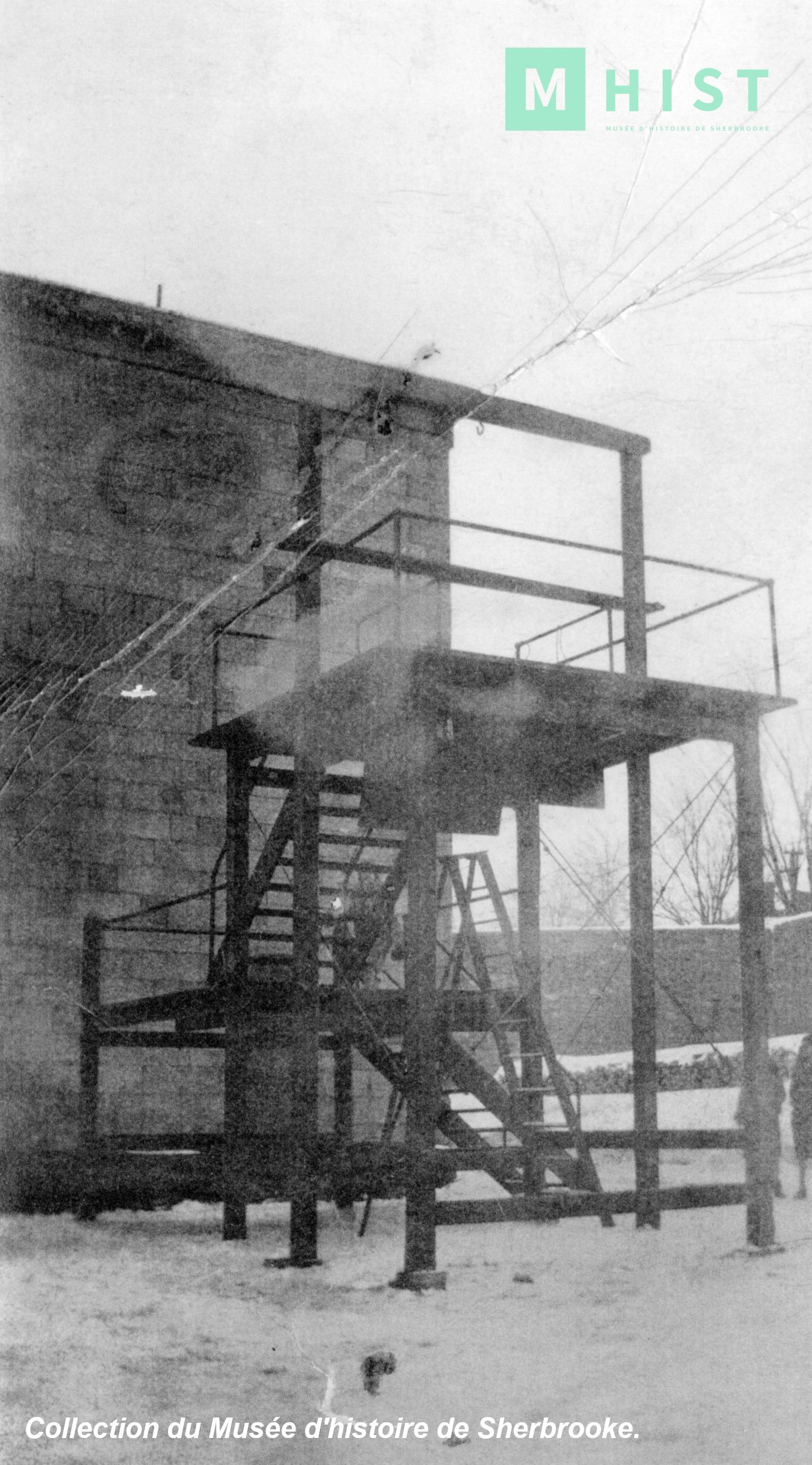

La prison commune de Sherbrooke n’offre pas un grand confort pour ses prisonniers. Ouverte en 1869, ses petites cellules de 3pi par 8pi ont accueilli de nombreux détenus jusqu’en 1990. (Photo Collection Musée d’histoire de Sherbrooke)

La prison commune de Sherbrooke n’offre pas un grand confort pour ses prisonniers. Ouverte en 1869, ses petites cellules de 3pi par 8pi ont accueilli de nombreux détenus jusqu’en 1990. (Photo Collection Musée d’histoire de Sherbrooke)

La veille, c’est branle-bas de combat dans la cour de la prison. Sherbrooke ne conserve pas son échafaud entre deux pendaisons: il faut donc monter toute la structure à chaque fois, souvent avec l’aide des autres prisonniers. Le bourreau, tel un sombre chef d’orchestre, fait livrer ses matériaux et supervise les tests avec un poids équivalent à celui du condamné. On imagine sans mal le vacarme dans la cour… et le «spectacle» visible à partir des fenêtres du bloc cellulaire!

Le matin de l’exécution, le condamné se lève tôt, mange, se lave, reçoit les derniers sacrements… Puis vient la marche vers l’échafaud: une procession lente, encadrée par le shérif, les gardes, le geôlier, le ou les ministres religieux, et bien sûr, le bourreau. Les bras attachés derrière le dos, le condamné monte les marches de bois menant à une plateforme bordée de balustrades. Une trappe à deux volets, tenue par un verrou simple, s’ouvre sous lui à l’aide d’un levier. Et c’en est fini.

Les pendaisons sherbrookoises ont été prises en charge par trois différents bourreaux, dont le plus notoire est assurément John Robert Radclive (aussi connu sous le nom Ratcliffe, ou Radcliff). Celui-ci, en charge de deux exécutions sherbrookoises en 1890, a des préférences techniques singulières. En effet, il utilise la technique de la chute inversée: au lieu de faire tomber le condamné, il le faisait monter brusquement par un jeu de poids. En théorie, la manœuvre mène au même funeste résultat. En pratique? Cette méthode est un désastre: mort lente et souffrance inutile.

Depuis le début des années 1990, la prison de la rue Winter a perdu sa vocation, mais trône toujours fièrement, tant bien que mal, au centre de son quartier. Témoin des évolutions du système carcéral canadien sur plus de 100 ans, la prison Winter est garante des mémoires de certains de ses prisonniers, qu’ils aient été exécutés ou pas.

À LIRE AUSSI

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune