PLEIN GAZ SUR LES CIRCUITS DE SHERBROOKE

En quelle année eu lieu la première course automobile au parc Jacques-Cartier?

- Yvan R.

Cher Yvan,

Des courses dans les Cantons-de-l’Est, il y en a depuis 1837. Mais des automobiles qui font hennir leurs horsepower… Au parc Jacques-Cartier, dites-vous? Eh bien, vous vous méritez la première place du podium pour ce souvenir surprenant. Prenons ensemble la ligne de départ pour cette course à travers le temps.

Attention aux faux départs : avant de parler du parc Jacques-Cartier, notez qu’il y a déjà eu de la course automobile à Sherbrooke.

Dès le début du vingtième siècle, des bolides s’affrontent à la course sur le terrain de l’exposition agricole, situé dans l’Est de la ville. La première course organisée proche du centre-ville, dans le cadre du Festival d’été de Sherbrooke, se déroule en juin 1964. En ce début d’été, près de 6000 spectateurs se donnent rendez-vous au Centre d’Achat Sherbrooke (les actuelles Promenades King) pour voir s’affronter les vingt-cinq concurrents en compétition. L’évènement se déroule sous les auspices de l’Automobile Club de Sherbrooke, une société en activité depuis 1910, et de la Canadian Automobile Sports Club.

Fort du succès de cette première édition, on organise la course de l’année suivante au parc Jacques-Cartier. C’est donc en 1965 que s’y déroule la première course automobile! Soyons plus précis : après avoir jeté un œil curieux aux essais qui se tenaient dans la matinée, vous auriez pu assister au coup d’envoi des épreuves dès deux heures, l’après-midi du 4 juillet 1965. Et plus qu’une véritable «course», il faudrait parler d’une compétition contre la montre.

L’évènement est d’envergure nationale. Pensez donc! Cette fois-ci, ce ne sont pas moins de 15 000 spectateurs qui se massent le long des pistes aménagées près du lac des Nations.

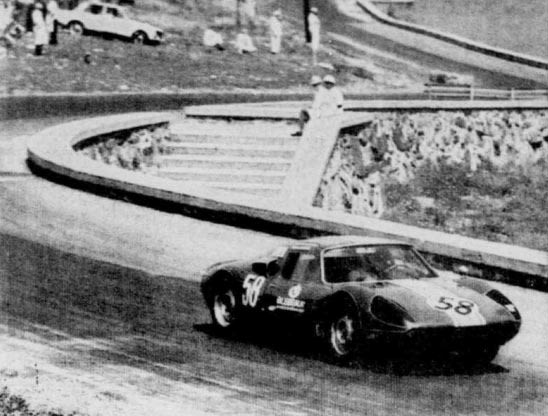

Digne du Grand Prix de Monaco, on dit à l’époque que le Grand Circuit de Sherbrooke est, dans les années 1960, le seul circuit urbain en Amérique du Nord. (Photo collection privée, André Lachance)

Digne du Grand Prix de Monaco, on dit à l’époque que le Grand Circuit de Sherbrooke est, dans les années 1960, le seul circuit urbain en Amérique du Nord. (Photo collection privée, André Lachance)

Il s’agit alors de la seule épreuve de course automobile à se dérouler dans les rues d’une ville en Amérique du Nord! Le Grand Circuit du Festival est aussi connu sous le nom de Grand Trophée Molson, d’après le nom du principal commanditaire de l’évènement.

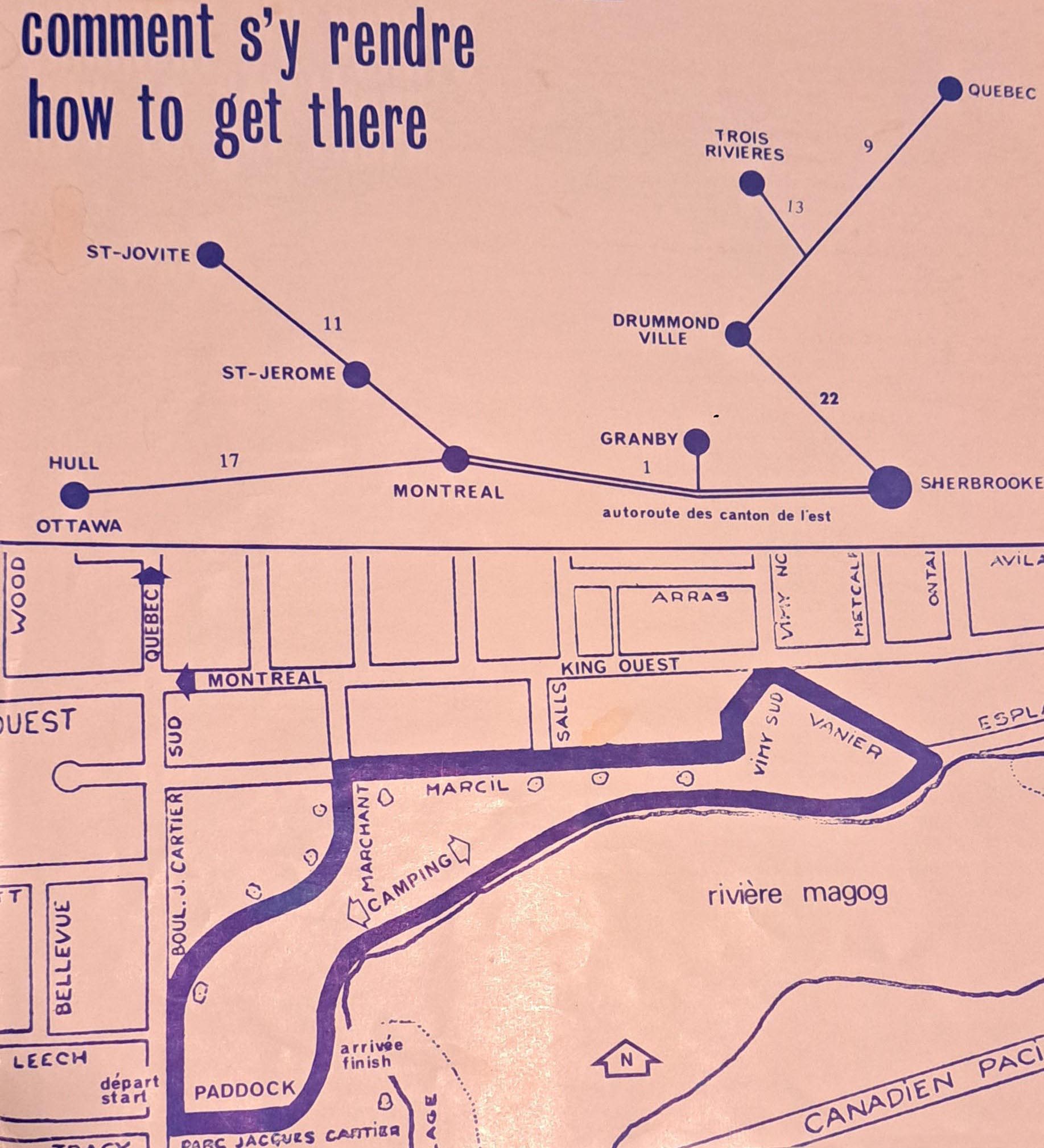

«Le site est enchanteur» annonce Montréal-Matin, et il «forme une enceinte naturelle ou le public [peut] camper ou picniquer (sic) tout en suivant les péripéties de la compétition». Et quel circuit! Une fois le départ donné à l’entrée du parc Jacques-Cartier, les bolides filent le long des rues Marchant, puis Marcil, avant de prendre le virage des rues Vimy Sud et Vanier, pour ensuite s’engager dans une dernière ligne droite le long de la rivière par l’esplanade…

«Le site est enchanteur et il forme une enceinte naturelle ou le public [peut] camper ou picniquer (sic) tout en suivant les péripéties de la compétition.»

Fort populaire, le Grand Circuit Molson attire 15 000 spectateurs en 1965 et dépasse même les 25 000 personnes l’année suivante. (Photo La Tribune, 5 juillet 1965)

Fort populaire, le Grand Circuit Molson attire 15 000 spectateurs en 1965 et dépasse même les 25 000 personnes l’année suivante. (Photo La Tribune, 5 juillet 1965)

Le vainqueur de cette première édition : François Gagnon, de Québec, au volant de sa Lotus Eilan, qui a parcouru la piste de 1,5 mille (environ 2,5 km) en 85,94 secondes très exactement. À lui le trophée Molson, une plaque commémorative et un chèque de 50 dollars!

Après la dernière course du genre en 1967, les bolides s’en retournent à l’écurie pour de bon. Désormais, ce sont les bernaches et les vélos qui s’affrontent à la course le long de l’esplanade du lac des Nations.

À LIRE AUSSI

Sorry, can you speak english?

Avant les étudiants, les vaches étaient reines près du Cégep

Sherbrookois, vous rappelez-vous Collinsville?

Conception graphique, Cynthia Beaulne