QUAND SHERBROOKE ÉTAIT CHEF DE FIL DU LAINAGE

Cher M. Hist,

Je passais récemment près de la Place Andrew-Paton, proche de l’ancienne usine… On sait que la Paton était une manufacture de laine, mais que produisait-elle exactement?

Merci aussi à Jean P. qui nous demandait de parler des industries du passé

Cher lecteur,

À Sherbrooke, peu de secteurs ont une histoire aussi riche que celui de l’industrie… Et peu d’industries sont aussi connues que la Paton! Tout le monde en a un peu entendu parler, surtout que l’ancien complexe occupe un coin particulièrement achalandé de notre centre-ville. Mais sait-on précisément ce qui se passait dans ses murs? Faisons ensemble un petit tour de la propriété, et déroulons ensemble le fil de cette histoire.

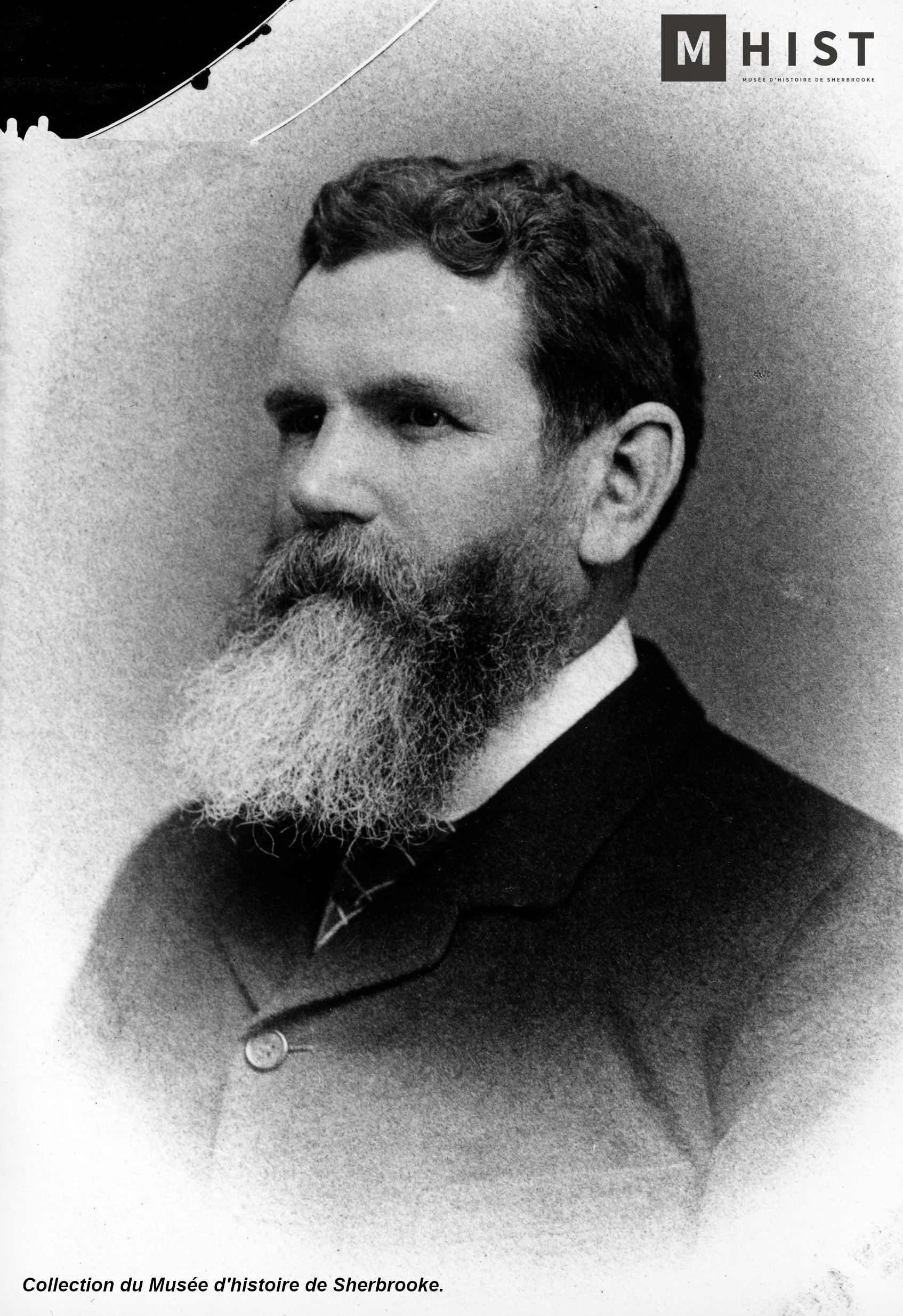

La Paton Manufacturing Company ouvre ses portes le même jour que la naissance officielle de la Confédération canadienne, soit le 1er juillet 1867. Son fondateur, Andrew Paton, s’est établi à Sherbrooke l’année précédente, à l’instigation de la British American Land company. Dès son ouverture, cette manufacture est l’un des principaux employeurs de la ville : 150 travailleurs s’y activent en 1867, et ce nombre monte à près de 750 en 1891. Mais que font ces travailleurs pour que la Paton devienne l’industrie de lainage la plus importante au Canada?

L’homme d’affaires Andrew Paton arrive à Sherbrooke en 1866 et fonde l’année suivant l’entreprise qui sera le plus grand employeur de la ville pendant plus de 50 ans. (Photo collection Mhist)

L’homme d’affaires Andrew Paton arrive à Sherbrooke en 1866 et fonde l’année suivant l’entreprise qui sera le plus grand employeur de la ville pendant plus de 50 ans. (Photo collection Mhist)

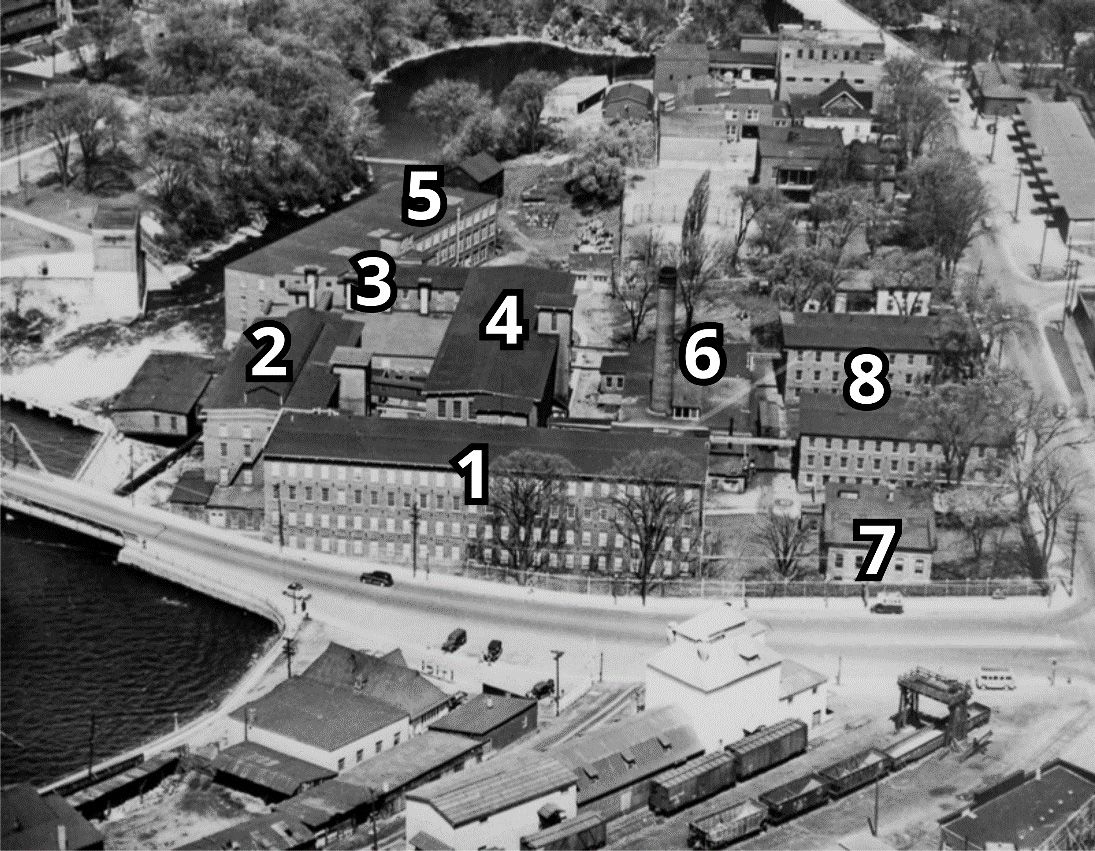

Au tournant du siècle (du 19e au 20e), la Paton transforme 45 millions de kilos de laine par année. Transposé en moutons et en alpagas, il faut énormément des troupeaux de partout dans le monde simplement pour fournir l’entreprise de Sherbrooke! Ainsi, de nombreux produits sortent de cette usine : du tweed, du tissu pour manteaux, du jersey, des doublures de chaussures, de la flanelle, du filé ou encore du tricot. La production est variée et abondante, et la qualité des produits est reconnue partout au Canada. La Paton est même l’un des plus anciens et plus importants producteurs du tissu sergé écarlate des célèbres tuniques de la Gendarmerie royale! On sait en effet que la fabrique consacre un bâtiment à la production du «worsted» (4), une famille de textile au tissage serré, à la surface lisse et solide.

1 Filage, tissage

2 Cardage, tissage

3 Teinturerie

4 Fabrique des worsteds

5 Finition et expédition

6 Chaudières

7 Personnel et magasin

8 Entrepôts

Vue aérienne de la Paton dans les années 1940. (Photo Mhist)

Vue aérienne de la Paton dans les années 1940. (Photo Mhist)

Directement liée aux carnets de commandes plus que remplis, la demande énergétique de la Paton ne cesse d’augmenter. Vers 1926, après plusieurs négociations et demandes, le barrage situé à proximité du complexe, à l’entrée de la gorge, sera refait pour satisfaire les besoins de la compagnie. C’est d’ailleurs à ce moment-là, lorsque la hauteur de chute du barrage est augmentée, que la portion de la rivière Magog qui lui sert de réservoir prend sa forme actuelle, et rappelle celle d’un lac.

À partir de 1940, la Paton obtient trois contrats pour la confection de vêtements destinés aux troupes canadiennes. Les machines tournent à plein régime grâce aux employés qui gagnent en moyenne un bon 0,55 $ de l’heure. Dans la salle d’expédition (5) les uniformes des soldats, marins et aviateurs sont sur le point d’être envoyés à travers le Canada mais aussi au reste du Commonwealth.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Paton modernise ses équipements épuisés par plusieurs années de production intensive. Elle se procure de nouveaux appareils de cardage, permettant de mieux séparer et individualiser chaque fibre de laine (2). De nouveaux dispositifs de filage modernes ont également été acquis afin de remplacer les anciennes mule-jennys mécaniques (1). La teinturerie (3) est également remise à neuf.

Dans les années 1980, le complexe industriel de la Paton est l’un des premiers au Québec à être reconverti en bureaux et condos. (Photo Fonds Paton Manufacturing Co, Mhist)

Dans les années 1980, le complexe industriel de la Paton est l’un des premiers au Québec à être reconverti en bureaux et condos. (Photo Fonds Paton Manufacturing Co, Mhist)

Les activités de la manufacture se poursuivront pendant plusieurs décennies, jusqu’à ce que le complexe de la rue Belvédère ferme ses portes en 1978, que la compagnie occupe de nouveaux locaux, plus modestes, sur la rue Woodward, et qu’elle quitte définitivement Sherbrooke en 1983. Au fil de plusieurs projets de sauvegarde et de reconversion, un certain nombre de bâtiments du site sont aménagés pour accueillir des bureaux, des petits commerces et des logements. Des habits neufs, cousus pour une nouvelle ère.

À LIRE AUSSI

Sorry, can you speak english?

Avant les étudiants, les vaches étaient reines près du Cégep

Sherbrookois, vous rappelez-vous Collinsville?

Plein gaz sur les circuits de Sherbrooke

Conception graphique, Cynthia Beaulne