M. Hist,

Comment les déchets à Sherbrooke étaient-ils gérés au siècle dernier? Est-ce qu’ils étaient récoltés, enfouis quelque part ou incinérés?

Jasmin

Cher Jasmin,

La réponse: un peu tout ça… et parfois n’importe comment! L’histoire de la gestion des déchets à Sherbrooke est un véritable parcours du combattant, qui commence dans un nuage de poussière printanière et se termine dans les premiers grands sites d’enfouissement modernes. Déblayons un peu ensemble ces éléments de notre histoire.

Faute d’information ou d’organisation pour nos déchets, nous commencerons, malheureusement, seulement au lendemain de la Première Guerre mondiale.

À cette époque, le Comité d’hygiène de la ville organise à chaque printemps une vaste opération de nettoyage à la fonte des neiges. On demande aux citoyens de déposer leurs détritus dans des contenants bien fermés et d’attendre le 15 avril pour les sortir à la rue. La Ville passe ensuite, entre le 15 avril et le 1er mai, avec ses «voitures de vidange», pour carrément nettoyer Sherbrooke avant la grande date des déménagements.

Puis, du 1er au 15 mai, c’est au tour de la population de blanchir ses clôtures, d’arranger ses cours et de donner un coup de balai général. Notons toutefois que cendres et charbon ne sont pas pris en charge: chacun doit s’en débrouiller lui-même. En gros, c’est le ménage du printemps, on se met beau pour accueillir l’été!

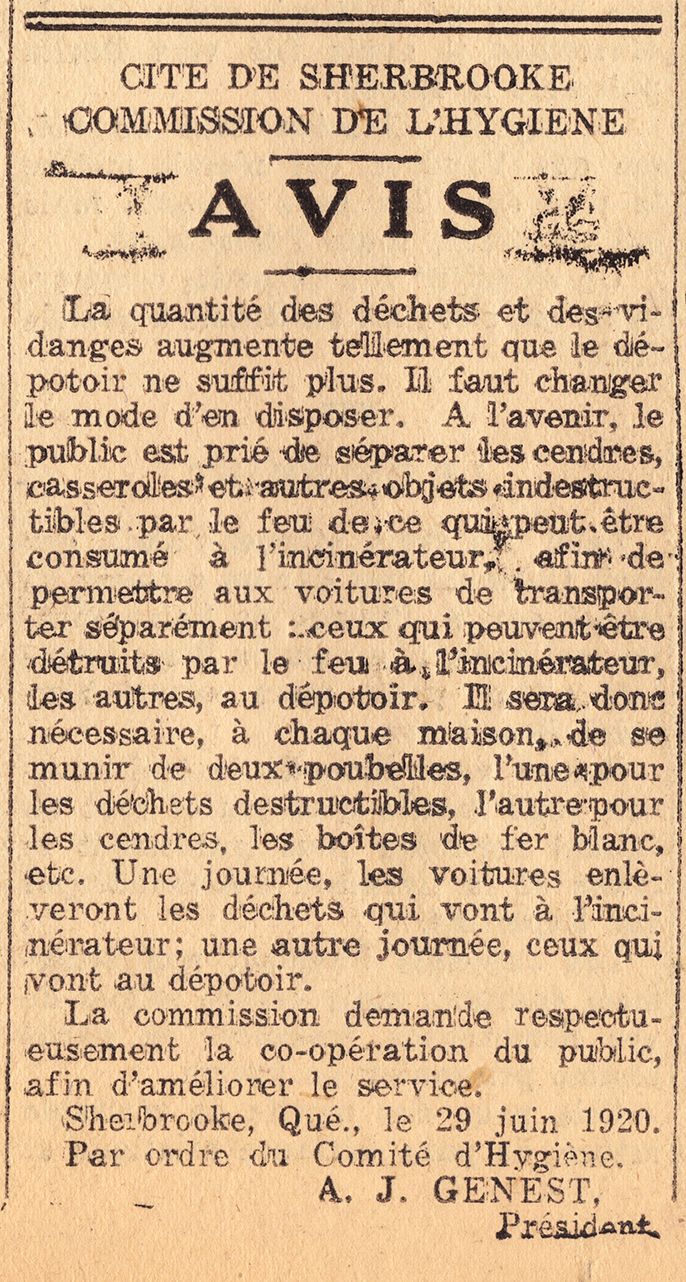

La réglementation municipale emboîte le pas aux recommandations du Comité d’hygiène. On incite la population à entamer rien de moins qu’un tri des déchets: les «destructibles» (destinés à l’incinérateur) et ceux voués au dépotoir. (Photo La Tribune, 3 juillet 1920)

La réglementation municipale emboîte le pas aux recommandations du Comité d’hygiène. On incite la population à entamer rien de moins qu’un tri des déchets: les «destructibles» (destinés à l’incinérateur) et ceux voués au dépotoir. (Photo La Tribune, 3 juillet 1920)

En 1921, la situation est loin d’être reluisante: on ne recense pas moins de onze terrains vagues servant de dépotoirs improvisés partout en ville. Bien plus qu’à Montréal!

Rue Wellington, rue Prospect, rue Olivier… les déchets s’entassent parfois à moins de 200 pieds des maisons, sans surveillance, sans recouvrement, exposés à la putréfaction. Bref, l’odeur du progrès se fait sentir… et pas dans le bon sens.

C’est le Dr J. Amédée Demers, hygiéniste municipal, qui amorce la grande réforme. Dès 1923, il encourage les citoyens à appeler la Ville pour faire ramasser leurs vidanges plutôt que de les jeter au terrain vague du coin. Les déchets sont alors transportés vers le dépotoir officiel du chemin de Brompton, près de la voie du Canadien National.

À cette époque, Sherbrooke génère environ 18 tonnes de déchets par jour… mais l’incinérateur du site ne peut en brûler qu’une seule tonne. Autant dire qu’il s’agit plus d’un gros cendrier que d’un véritable incinérateur.

On trouve tout de même un second incinérateur au marché Lansdowne, actif jusque dans les années 1930, mais la Ville cherche une solution plus robuste. Dès 1928, on discute d’un nouvel incinérateur moderne. Les échevins s’entredéchirent: emplacement, coûts, technologie… Tout est matière à débat.

La population a triplé depuis 1900, et la proportion de déchets avec elle. En 1930, après deux ans de discussions, Sherbrooke opte finalement pour un incinérateur de la Nye Odorless Incinerator Corporation.

Installé près de l’actuel boulevard Queen-Victoria, il peut brûler 37,5 tonnes par jour. L’appareil est décrit comme une «cathédrale du feu»: deux étages, foyer circulaire de 12 pieds de diamètre, trappes, chambres de combustion… un symbole de modernité flamboyante.

Hélas, la réalité rattrape vite les ambitions. Dès son ouverture, les voisins se plaignent: fumée, odeurs, saletés qui retombent sur les cordes à linge, invasion de rats. Résident du secteur, l’ancien maire William Brault rapporte qu’il ne peut même plus ouvrir ses fenêtres! Malgré tout, l’incinérateur devient un passage obligé.

En 1945, on y brûle près de 3800 tonnes de déchets. Les vidangeurs (souvent avec des carrioles tirées par des chevaux) apportent tout ce qui est «incinérable». Le reste va au dépotoir voisin. Les règlements municipaux précisent d’ailleurs ce qui peut ou non être ramassé: les restes de cuisine, oui; les cendres, copeaux, ferrailles et feuilles, non. On retrace ici l’ancêtre de nos cartons des collectes des matières résiduelles.

Dans les années 1950, avec une ville en pleine expansion, l’incinérateur de Brompton est en ruines: fissures, efficacité en chute libre, coûts exorbitants. Le conseil municipal finit par envisager un nouveau mode de gestion.

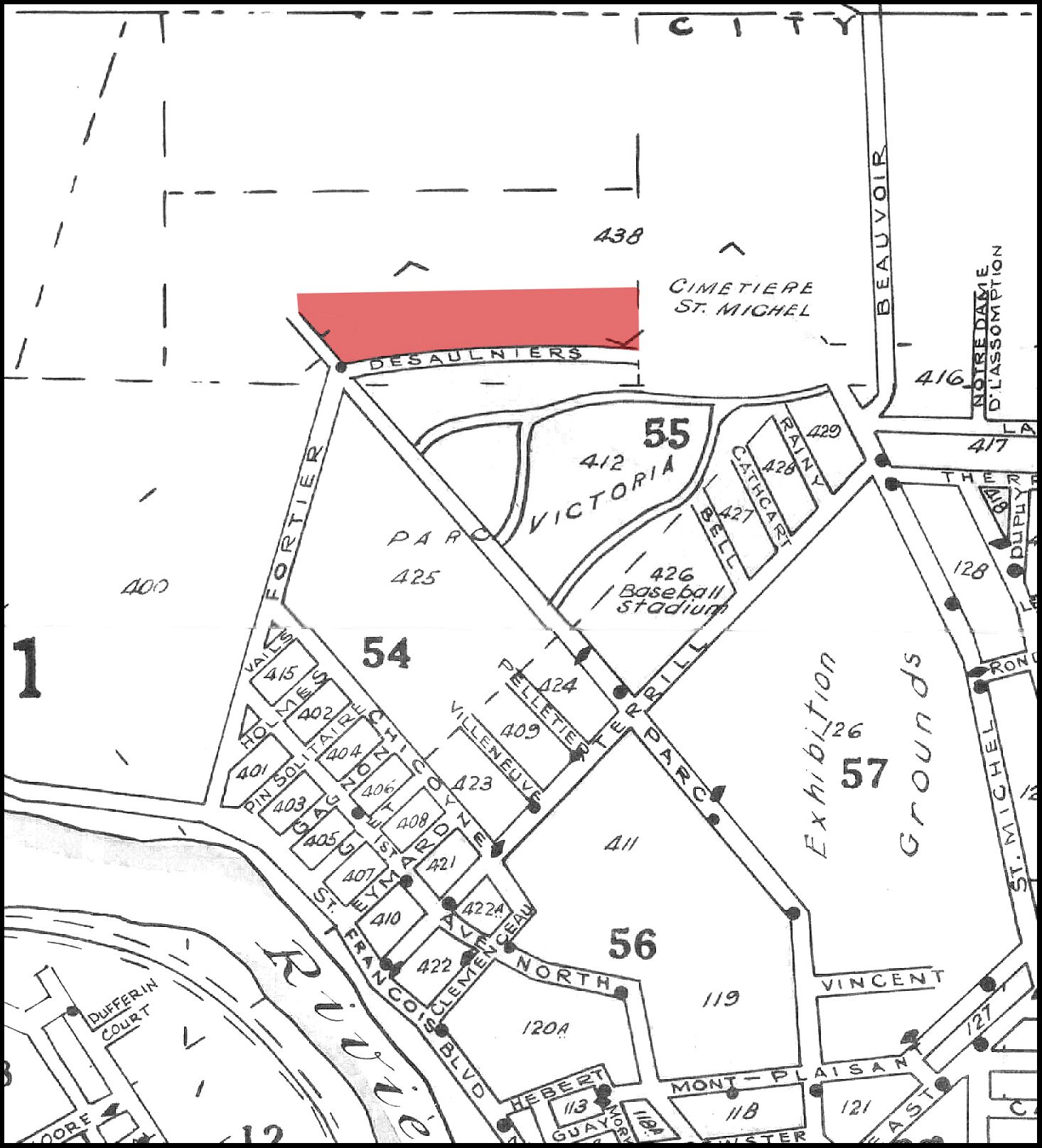

Au milieu des années 1950, le site du chemin de Brompton ne semble plus être en activité. Le dépotoir est relocalisé au nord du chemin Desaulniers, dans l’Est de la ville. (Plan d’assurance-incendie de la Ville de Sherbrooke, 1953)

Au milieu des années 1950, le site du chemin de Brompton ne semble plus être en activité. Le dépotoir est relocalisé au nord du chemin Desaulniers, dans l’Est de la ville. (Plan d’assurance-incendie de la Ville de Sherbrooke, 1953)

Ainsi, vers 1955, le site du chemin de Brompton ne semble plus être en action à Sherbrooke, probablement en raison du mauvais état de l’incinérateur. Le dépotoir est relocalisé au nord du chemin Desaulniers, dans l’Est de la ville.

Sherbrooke devient l’une des premières villes du Québec à adopter l’ensevelissement: un bélier mécanique creuse des tranchées où l’on enterre les déchets. C’est la fin progressive de l’ère des incinérateurs… et le début d’une nouvelle époque, beaucoup moins odorante pour les voisins.

Il faut attendre la fin du 20e siècle et le début du suivant pour voir l’ère des centres de tri, comme Valoris, les écocentres et les poubelles à trois voies.

Vous voyez, comme il est parfois édifiant de plonger le regard dans les «poubelles» de l’histoire!

À LIRE AUSSI

RETROUVEZ TOUTES LES CHRONIQUES DE M. HIST ICI

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune

Design graphique

Cynthia Beaulne, La Tribune