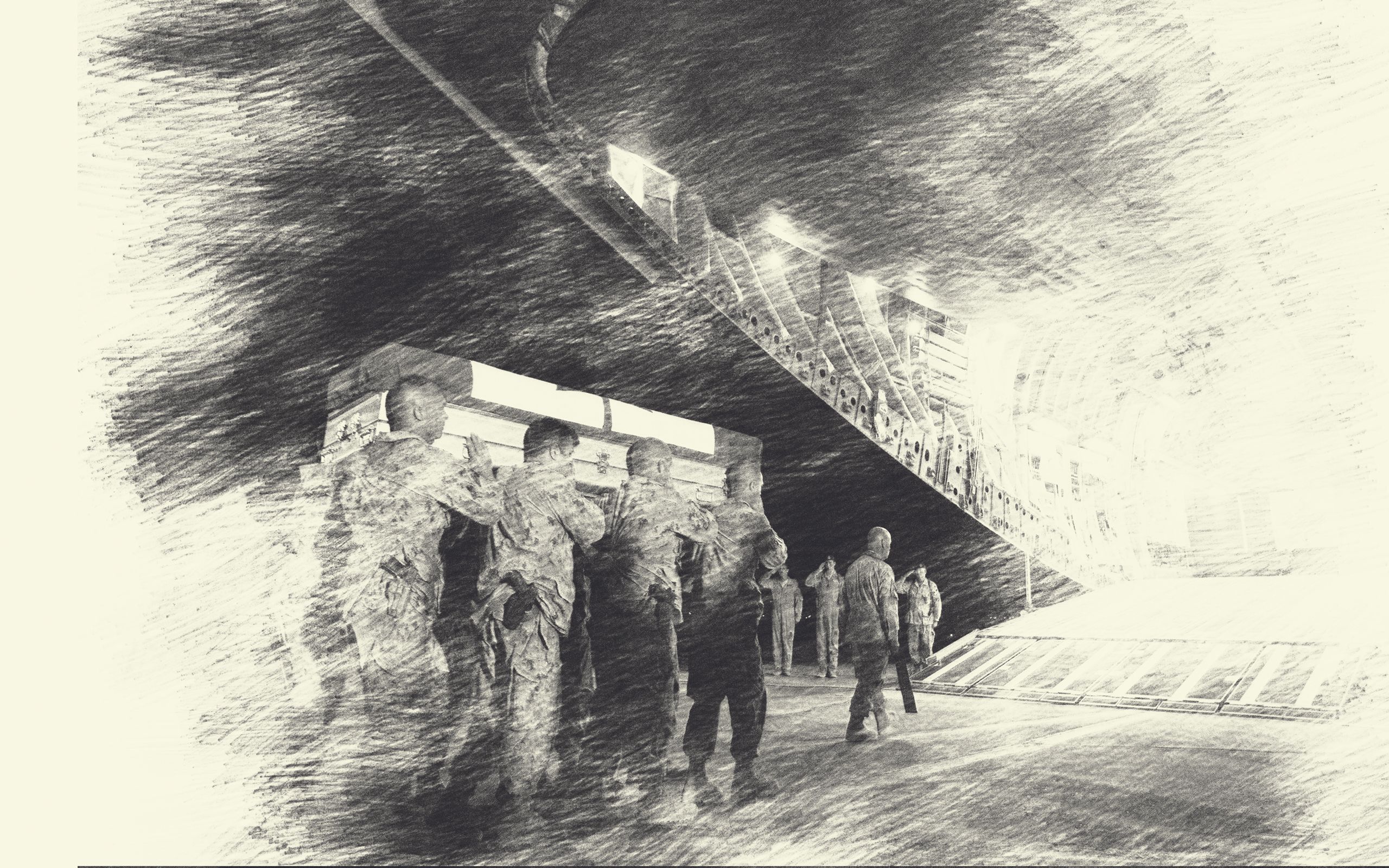

PATRICIA RAINVILLE

ÉQUIPE D'ENQUÊTE

prainville@lequotidien.com

«Il n’y a pas de conséquence à demander de l’aide.» L’armée est claire: en matière de santé mentale, la culture a complètement changé au cours des dernières années. À preuve, les demandes d’aide ont explosé depuis 2017.

(2e de 2)

Cette année-là, les Forces armées canadiennes se sont donné comme mission de mieux prévenir le suicide au sein de leurs troupes. Un poste de conseiller expert en prévention du suicide et en santé mentale a été créé. C’est la docteure Leila Salem qui s’est jointe à l’armée.

En entrevue, la psychologue clinicienne précise que le taux de suicide au sein de l’armée s’est stabilisé au cours des dernières années. Bien qu’il ne diminue toujours pas, elle se montre «relativement rassurée» de constater qu’il n’augmente pas.

«Ç‘a été un pas en avant, affirme la Dre Salem. La création de ce poste a permis d’évaluer les services et les traitements en place, de voir les tendances. Il y a une veille clinique qui est faite, maintenant.»

En 2017, 13 000 demandes de références en santé mentale ont été reçues par l’armée. Ça ne veut pas dire qu’autant de militaires ont demandé de l’aide, puisqu’une personne peut nécessiter plusieurs demandes. L’an dernier, l’armée a enregistré 18 000 demandes, une hausse de près de 40%.

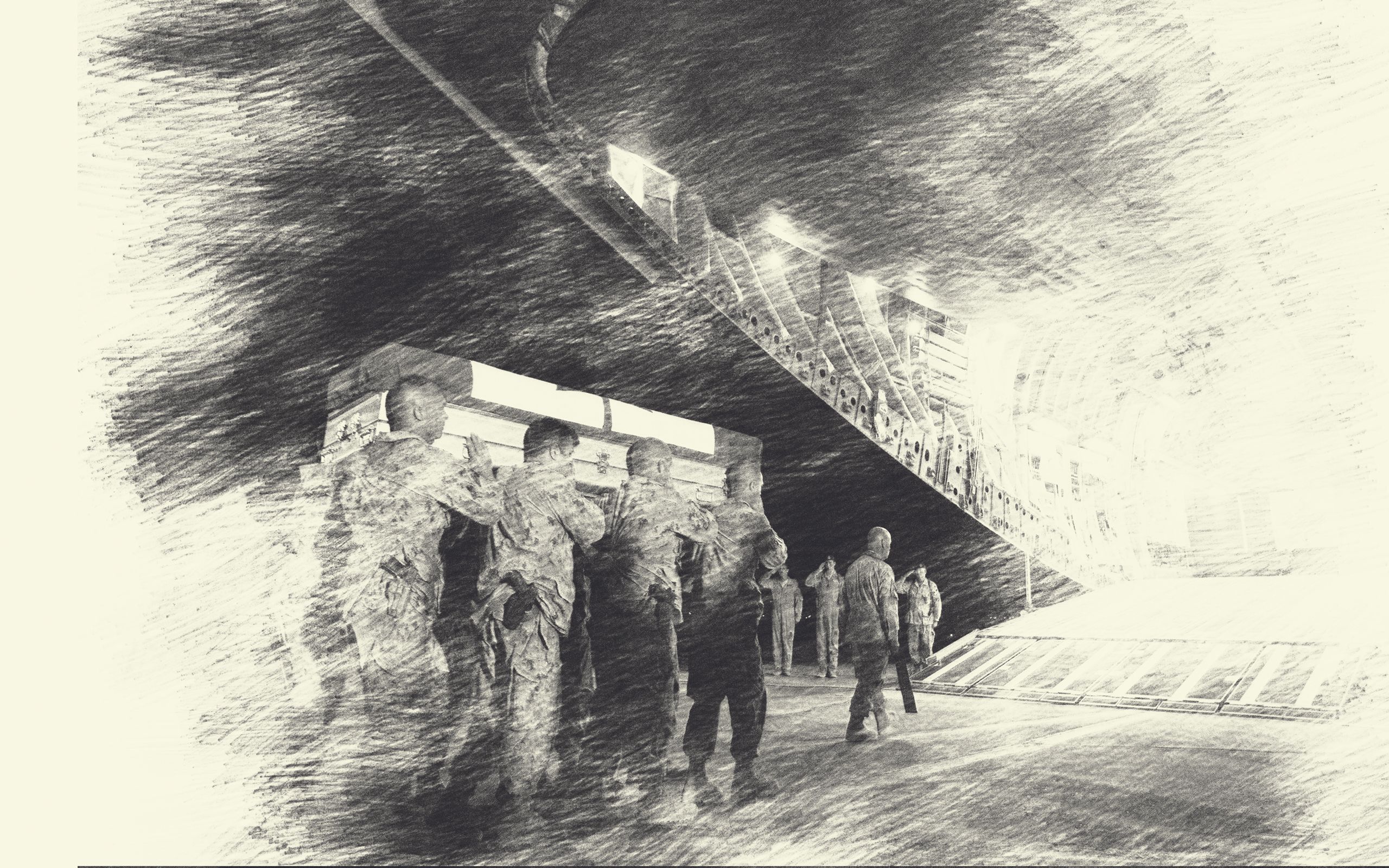

Pour chaque suicide de militaire, l’armée fait maintenant «une revue» de l’événement, un rapport qui s’apparente à celui d’un coroner. Des recommandations peuvent ensuite être déposées.

«Ainsi, on peut voir s’il y a quelque chose qu’on aurait pu faire mieux. Par exemple, si le militaire avait un rendez-vous avec un intervenant et qu’il ne s’y est pas présenté, on s’assure qu’à l’avenir, dans semblable situation, la personne sera immédiatement contactée. Ça peut paraître un détail, mais ce sont les détails qui peuvent faire la différence», explique la psychologue clinicienne.

Source: Forces armées canadiennes

Tous les militaires doivent aujourd’hui suivre une formation en santé mentale. Le but est de reconnaître les symptômes de détresse et de savoir si c’est le moment de demander de l’aide.

«Ce cours est obligatoire», explique Marianne Vincent, travailleuse sociale impliquée dans le programme de prévention du suicide de l’armée canadienne.

Selon les deux expertes, les militaires sont aujourd’hui mieux outillés pour travailler leur résilience, ce qui n’est pas toujours compatible avec leur métier.

«On voit une augmentation de demandes d’aide, souligne Marianne Vincent. Et il y a eu une réelle diminution de la stigmatisation.»

Malgré tout, la travailleuse sociale reconnaît «qu’il n’y a pas eu d’amélioration claire du taux de suicide».

Toutes les initiatives mises en place depuis 2017 pour prévenir le suicide s’adressent aux militaires actifs et à ceux qui se préparent à quitter l’armée.

Les vétérans, qui ont rejoint la vie civile depuis un certain temps, sont-ils présentement dans l’angle mort?

«C’est une excellente question», répond la Dre Salem, précisant qu’un questionnaire d’évaluation est rempli par les militaires qui préparent leur transition vers la vie civile, afin de les diriger vers des ressources externes, au besoin.

Marianne Vincent se désole de voir que les vétérans sont ceux qui ont encore le taux de suicide le plus élevé.

Entre 1976 et 2014, 1562 vétérans de l’armée canadienne ont mis fin à leurs jours. La dernière étude sur les causes de mortalité des vétérans date de cinq ans. Elle montrait que le risque de suicide chez les hommes vétérans est 1,4 fois supérieur qu’au sein de la population générale et 1,7 fois plus élevé pour les femmes qui ont quitté l’armée.

Ce taux n’a pas changé depuis des décennies, indique la Dre Cyd Courchesne, médecin-chef au ministère des Anciens Combattants.

Elle ajoute que les causes de suicide «restent un mystère» pour le ministère des Anciens Combattants, qui représente 118 000 vétérans au pays. Parmi eux, 10 000 ont accès à un gestionnaire de cas pour une transition plus difficile.

Ces 118 000 vétérans ont tous été blessés dans le cadre de leur service, que ce soit physiquement ou psychologiquement. En tout, au Canada, on évalue le nombre de vétérans à 461 000.

Des efforts ont été faits au cours des dernières années, assure la Dre Courchesne, afin que les services soient plus accessibles. Elle cite en exemple la ligne téléphonique dédiée à ceux et celles qui souffrent de problèmes psychosociaux.

Le ministère n’est pas un service de santé, précise-t-elle. Les vétérans doivent aussi faire des démarches pour avoir accès aux ressources.

Plusieurs associations de vétérans sont accessibles au pays, explique la médecin-chef, qui juge que les anciens combattants sont «très bien pris en charge».

«La transition vers la vie civile est très bien accompagnée, avec l’armée et le ministère. Mais il faudra certainement attendre des années avant de voir les résultats de ces efforts sur le taux de suicide des vétérans», note la Dre Courchesne.

À la Vigile, un organisme qui œuvre auprès de ceux et celles qui portent l’uniforme, on croit que l’aide aux vétérans pourrait être améliorée et, surtout, facilitée. Les militaires et vétérans représentent 10% de leurs usagers.

«C’est une clientèle qui a énormément de difficulté à plier le genou et à demander de l’aide, indique la directrice générale, Geneviève Arguin. Il y a encore des préjugés, c’est une organisation très hiérarchisée. Les services et les ressources pourraient être davantage accessibles pour diminuer ce sentiment de honte à demander de l’aide.»

SERVICES D'AIDE

L’aide est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les services sont gratuits, bilingues et confidentiels.

PARTOUT

AU QUÉBEC

Téléphone:

1 866 APPELLE (277-3553)

Texto:

535353

Internet:

suicide.ca

PARTOUT

AU CANADA

Téléphone:

988

SOUTIEN

PSYCHOLOGIQUE AUX MILITAIRES

Téléphone:

1 800 268-7708

Internet:

Défense nationale

VÉTÉRANS, ANCIENS MEMBRES DE LA GRC

Téléphone:

1 866 522-2022

Courriel:

information@veterans.gc.ca

Design graphique

NATHALIE FORTIER

Crédits photos: La Presse Canadienne et AP