JEAN-FRANÇOIS CLICHE

jfcliche@lesoleil.com

«Avec les millions de gens qui mettent leur ADN dans ces banques-là, en bout de ligne, ça fait pas loin de la moitié de la population qui est “fichée”, directement ou indirectement.»

Professeur en génétique des populations à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Emmanuel Milot est un peu inquiet. Avec le prix du séquençage qui s’est complètement écroulé depuis 20 ans, il est devenu presque banal de se faire «tirer le portrait génétique», pour ainsi dire, auprès de compagnies comme 23andMe. Et beaucoup de gens vont ensuite entrer leur génome dans des bases de données publiques comme GEDmatch ou FamilyTreeDNA, à la recherche de parenté perdue ou simplement pour en savoir plus sur l’origine de leurs ancêtres plus ou moins lointains.

Or, il y a quelques années, les services de police d’un peu partout dans le monde ont commencé — avec un retentissant succès, d’ailleurs — à utiliser ces banques de données pour retracer des vieux criminels impunis. Et c’est tant mieux, se réjouit M. Milot, mais «il y a de gros enjeux éthiques que ça soulève et qui ne sont pas tous réglés», ajoute-t-il du même souffle.

COMMENT

ÇA MARCHE?

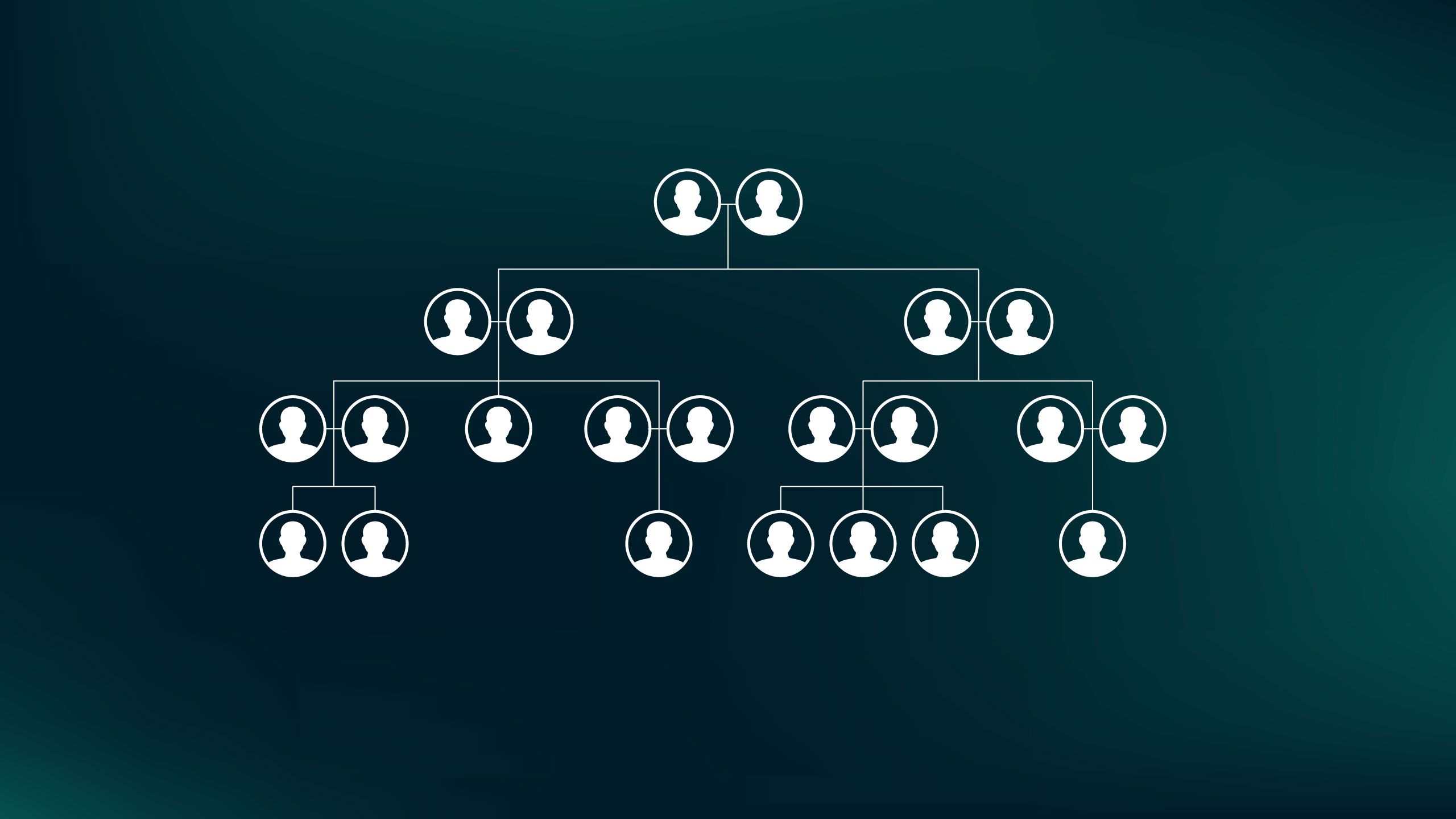

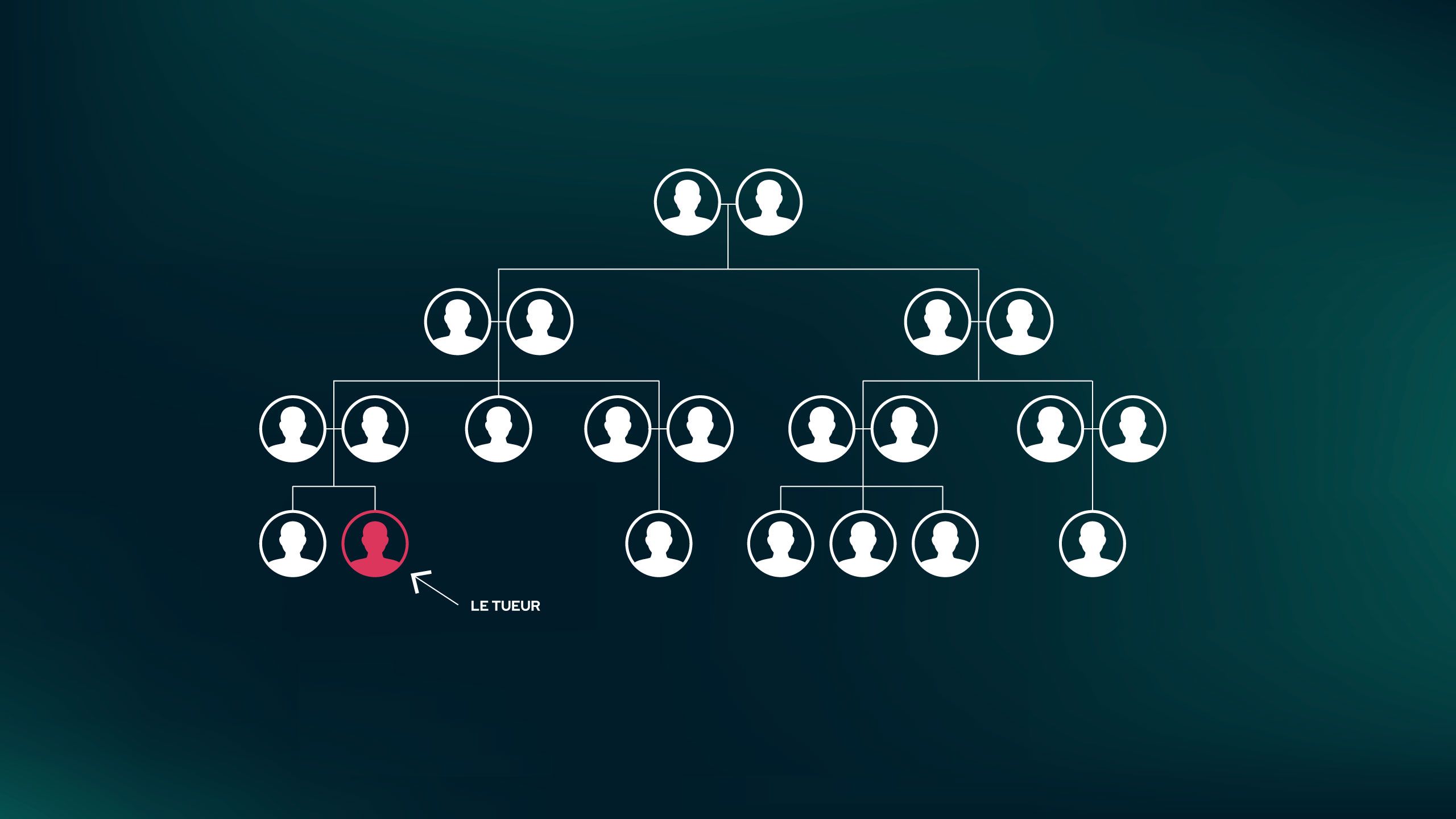

1

Quand un meurtre est commis, le tueur laisse souvent de l’ADN derrière lui, à plus forte raison quand le crime est doublé d’une agression sexuelle. Mais l’ADN ne vient pas avec un nom et une adresse. Si le meurtrier n’est pas déjà dans les fichiers de police, son matériel génétique ne trahira pas son identité.

La nouvelle technique consiste à entrer l’ADN suspect dans un site public de généalogie génétique. Les chances pour que le meurtrier lui-même ait téléchargé son ADN sur le site sont minces, mais…

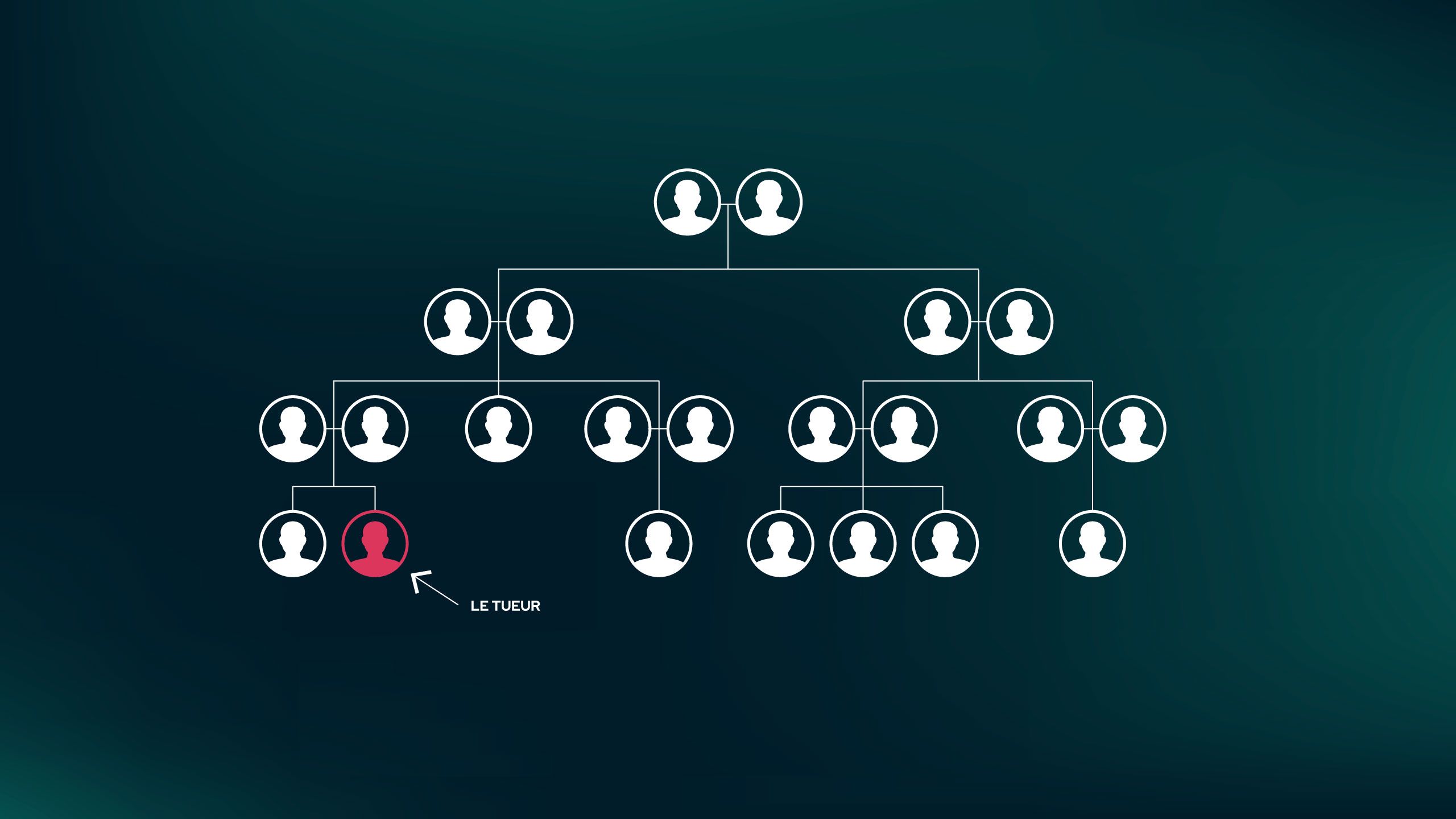

2

…quelqu’un dans sa parenté peut l’avoir fait. Dans l’exemple présenté ici, il s’agit d’un cousin au 2e degré.

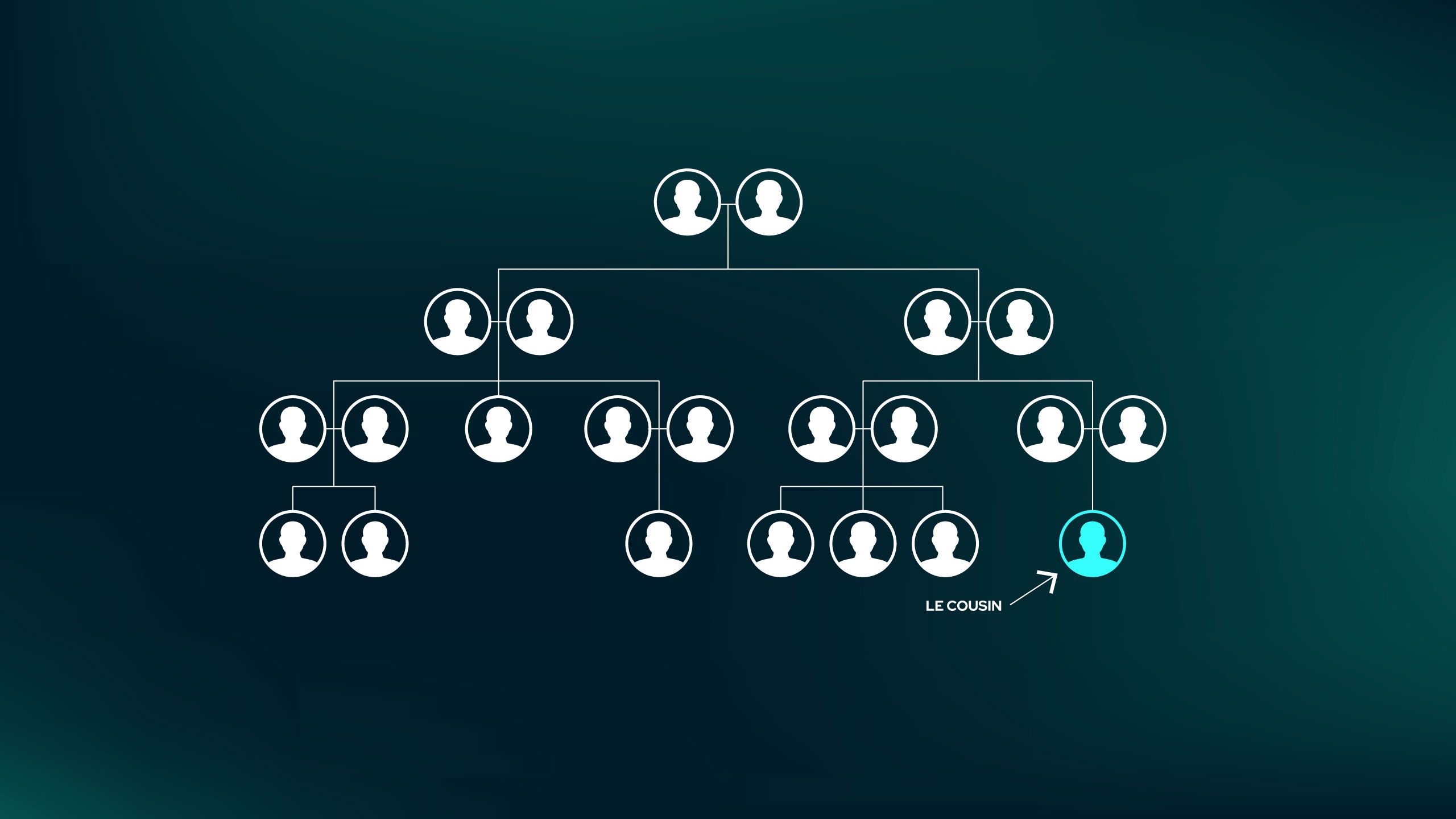

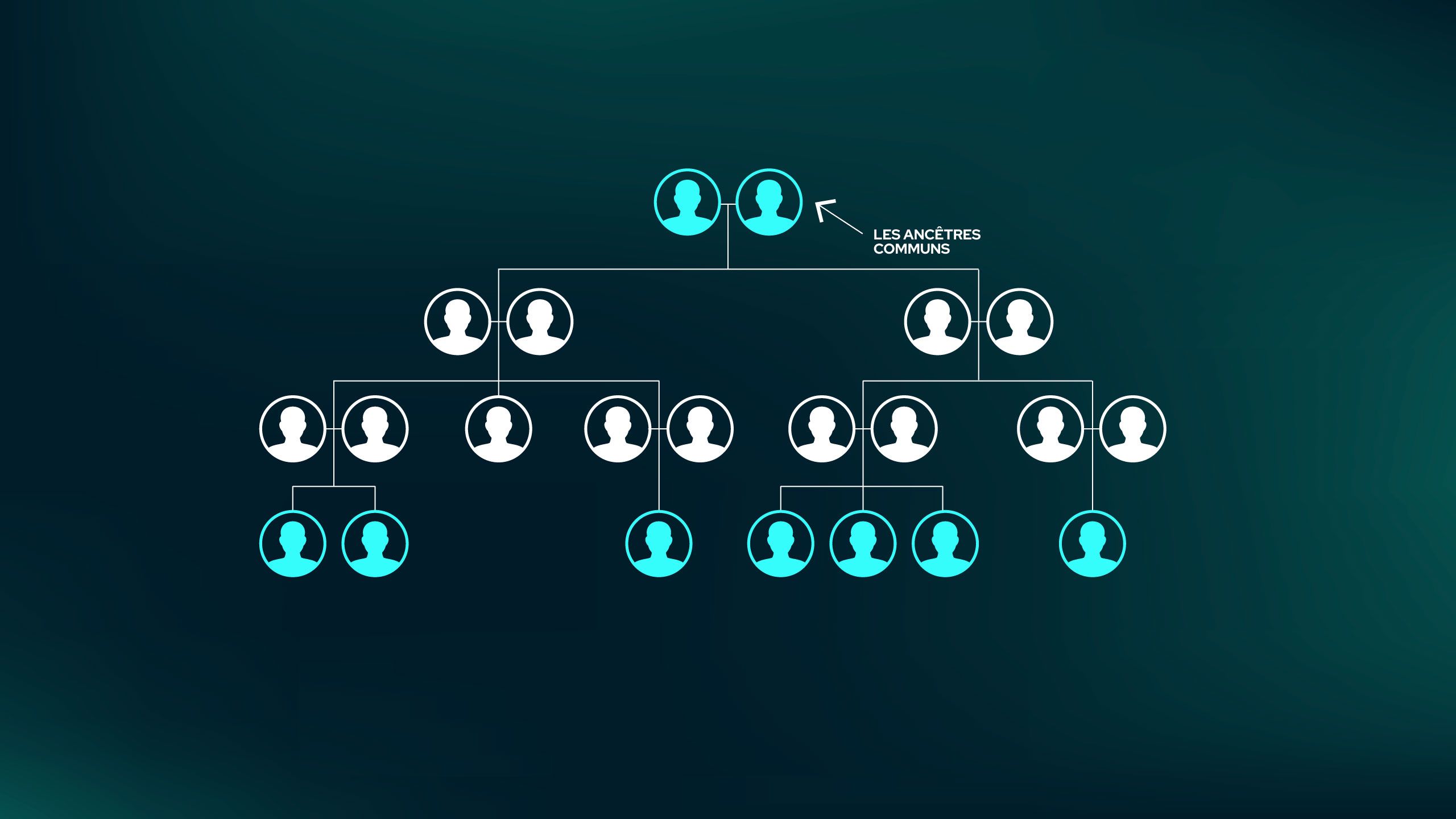

3

En remontant l’arbre généalogique jusqu’à leurs ancêtres communs, on obtient une liste de gens qui ont tous la même distance génétique qu’entre le tueur et le cousin qui a entré son ADN dans la banque de données. Et qui, donc, pourraient tous en principe être le coupable.

4

Puis, on élimine ceux qui n’ont pas le bon sexe (si du sperme a été trouvé sur la victime, par exemple), ou qui étaient encore enfants quand le meurtre a été commis, ou qui vivaient dans une région éloignée à l’époque, etc. Ce qui donne souvent, en bout de ligne, une liste très réduite (parfois même un seul nom) de suspects sur lesquels les enquêteurs peuvent concentrer leurs efforts.

VIE PRIVÉE

D’un point de vue policier ou juridique, les résultats sont absolument spectaculaires. La première mise en application de cette technique a permis d’attraper, en 2018, le tristement célèbre Golden State killer — alias Joseph James DeAngelo —, un tueur et violeur en série qui avait sévi en Californie dans les années 1970 et 1980. Depuis, des centaines de criminels qui avaient toujours échappé à la justice ont pu être emprisonnés.

JOSEPH JAMES DeANGELO — Archives AP, Randall Benton

JOSEPH JAMES DeANGELO — Archives AP, Randall Benton

Au Québec, la technique est entrée dans la conscience collective avec le procès de Marc-André Grenon, cet hiver. On ignorait depuis plus de 20 ans qui avait tué et agressé sexuellement Guylaine Potvin à Chicoutimi, en 2000. C’est grâce à des travaux du Laboratoire des sciences judiciaires en «généalogie génétique forensique», comme on dit, que les enquêteur se sont lancés sur la piste de M. Grenon, qui a éventuellement fini par admettre l’homicide.

MARC-ANDRÉ GRENON — SQ

MARC-ANDRÉ GRENON — SQ

Mais d’emblée, avertit M. Milot, la technique n’identifie pas forcément un seul suspect. «Si votre cousin au 3e degré que vous ne connaissez même pas met son ADN dans une banque, et qu’un autre cousin au 3e degré commet un meurtre, vous allez peut-être devenir temporairement suspect, et ça peut avoir des conséquences. Vous serez peut-être suspendu de votre travail ou d’autre chose. C’est sûr qu’on peut se dire que ça n’est pas trop grave de déranger cinq ou six personnes pour pincer un tueur en série, c’est vrai, mais ce sont des questions qui vont se poser. Et ça va prendre une loi pour encadrer ça, éventuellement.»

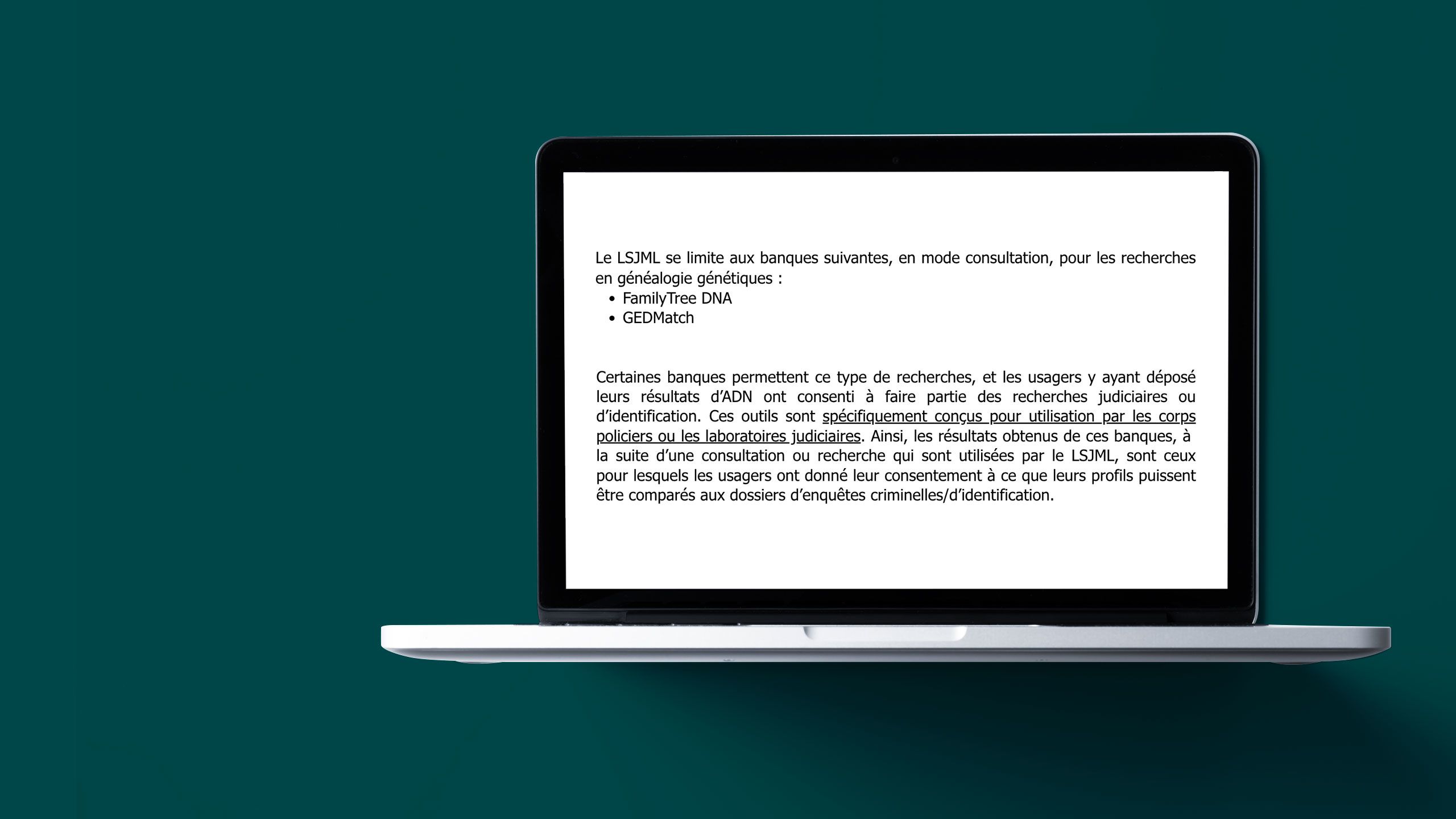

Au Québec, c’est le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) qui se charge des analyses de généalogie forensique. Questionné par Le Soleil sur l’encadrement de cette nouvelle technique, le Labo indique qu’elle n’est utilisée que pour des crimes graves (homicides, viol, etc.) et l’identification de restes humains. Et le LSJML dit se limiter uniquement aux banques de données dont les usagers consentent à un usage policier.

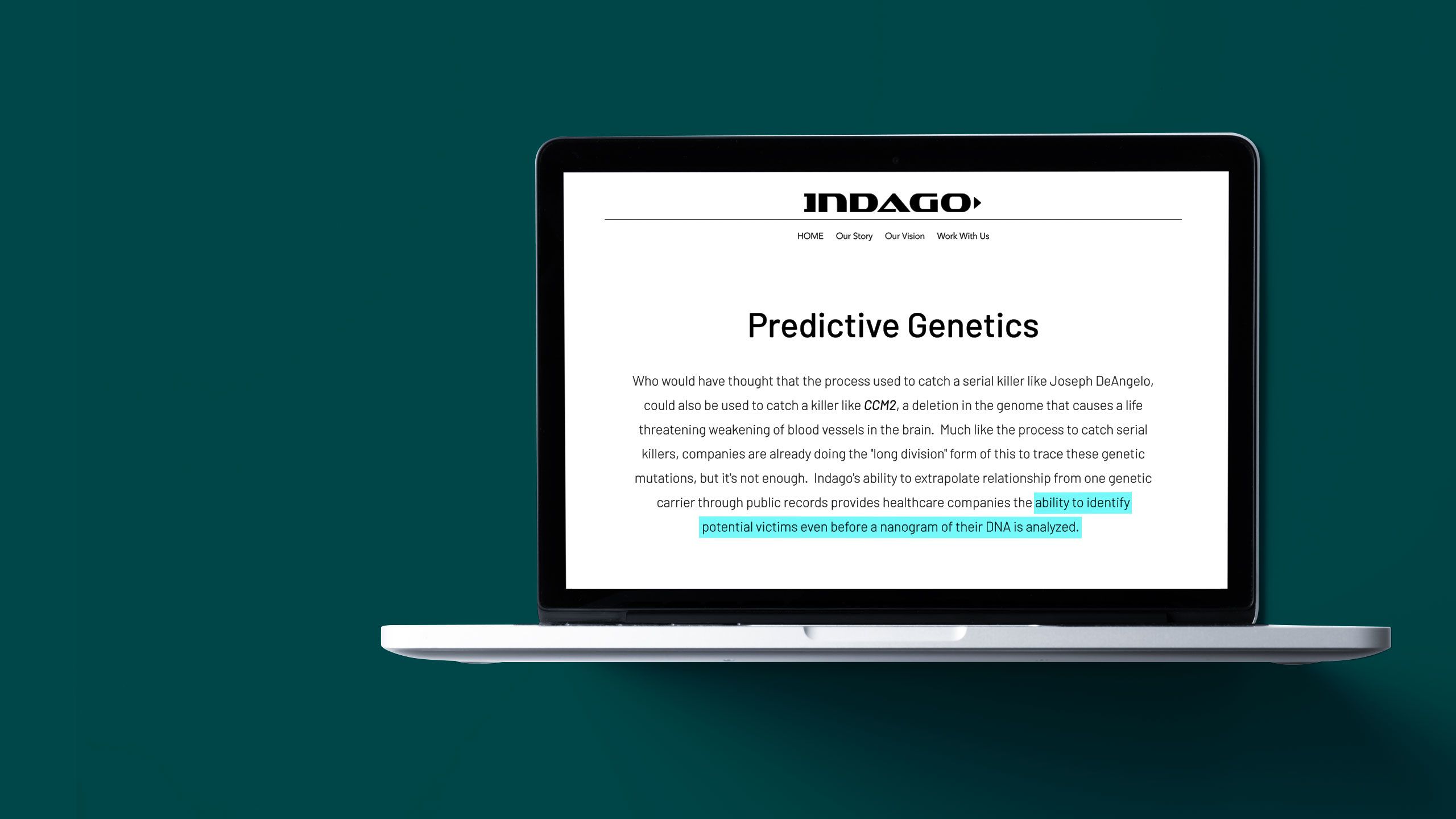

En outre, la technique est si efficace qu’elle est en train de s’étendre à d’autres domaines que les enquêtes policières. Aux États-Unis, les deux «inventeurs» de la généalogie forensique, Steve Busch et Steve Kramer (ce sont eux qui ont mis la main sur le Golden State killer), ont lancé une entreprise nommée Indago qui la met en application à fins diverses. Par exemple, ils se disent capables d’identifier les gens porteurs de mutations génétiques délétères chez une personne «avant même qu’un nanogramme de son ADN n’ait été analysé».

Évidemment, si cela peut permettre à un médecin d’identifier des patients à risque et de travailler en prévention, personne n’y verra d’inconvénient, bien au contraire. Mais s’il s’agit d’une compagnie d’assurance-vie, par exemple, qui se sert de cet outil pour identifier et refuser les clients qui risquent d’être moins payants, alors les problèmes d’éthique deviennent évidents.

L’entreprise américaine Indago se sert de la généalogie forensique pour trouver des mutations génétiques chez des gens... sans même qu’ils aient fourni un échantillon d’ADN.

Au Canada, précise Yann Joly, du Centre de génomique et politiques de McGill, la Loi sur la non discrimination génétique interdit déjà aux entreprises de demander à leurs clients de passer des tests génétiques ou d’en divulguer les résultats. Un assureur ne pourrait donc pas, en principe, se servir des bases de données généalogiques publiques pour «écrémer» sa clientèle. «De toute manière, précise-t-il, les assureurs ont des façons bien plus faciles de contourner la loi. Le classique, c’est de demander : “Avez-vous déjà consulté un généticiens?”, et si la réponse est oui, alors ils demandent pourquoi».

Mais cela montre comment la nouvelle technique est puissante et peut être détournée de ses applications initiales. (Notons que l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personne n’a pas répondu à une demande d’entrevue du Soleil à ce sujet.)

En outre, poursuit M. Joly, «il y a un projet de loi fédéral en ce moment qui propose d’augmenter les pouvoirs des policiers et ce qu’ils pourraient faire avec les informations génétiques. Ça dit grosso modo que s’ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchent dans les bases de données policières [où est conservé l’ADN des criminels condamnés dans le passé], alors ils peuvent élargir leurs recherches. Et c’est là qu’on voit des problèmes potentiels pour la vie privée».

VERS UNE «SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE»?

De son côté, le spécialiste du droit et des technologies de l’Université de Montréal Vincent Gautrais croit même que le recours à ces banques de données (voire leur maintien) risquerait d’échouer devant les tribunaux. «Il y a des tests juridiques qui existent et qui disent : on va remettre en cause une liberté fondamentale, soit la vie privée, alors socialement, est-ce que les avantages l’emportent sur les inconvénients? […] Est-ce que ça vaut la peine de ficher la moitié de la population pour résoudre trois ou quatre cas par année? C’est évident que pour les familles des victimes, c’est un soulagement de voir les agresseurs aller en prison. Mais le droit doit mettre ces émotions-là de côté. Et je crois qu’il y a plus d’inconvénients.»

Même son de cloche du côté de M. Joly, qui craint d’abord et avant tout les énormes banques de données que les États peuvent se constituer.

«On glisse vraiment vers une société de contrôle. Aux États-Unis, on fait de plus en plus de drag net, comme on dit, donc on demande à des gens autour d’une scène de crime de fournir librement leur ADN pour pouvoir les exclure de l’enquête. Au Canada, le nouveau projet de loi permettrait de faire ça. […] Il y a énormément de données génétiques dans beaucoup de bases de données en recherche, en santé, en justice. Alors il faut vraiment des mécanismes de protection. Parce que autant ça peut avoir un grand potentiel pour nous aider, que ce soit en santé ou pour la police, autant le même potentiel est là pour des acteurs mal intentionnés.

«Parce que la génétique, ça donne tellement d’information sur les gens.»

Journaliste

JEAN-FRANÇOIS CLICHE

Designer graphique

PASCALE CHAYER

Photos

123rf, AP, SQ